兔牙,即狭窄牙弓导致的牙齿排列异常,是许多患者在牙齿矫正过程中遇到的一个普遍问题。兔牙的出现往往与牙齿拔除及骨骼结构变化息息相关,尤其是在拔除前磨牙和智齿后,更易引发这一牙列状态。本文将全面介绍兔牙的成因、表现及其对面部美学与功能的影响,并针对当前矫正方法中的争议,探讨更科学合理的治疗思路,为追求健康与美观牙齿的读者提供权威参考。 兔牙的定义及成因 兔牙通常指的是由于拔牙及随后的骨质吸收引发的狭窄牙弓,导致齿列前后及左右拥挤,牙齿排列不均。尤其是在临床常见的前磨牙拔除,以及下颌第三磨牙的拔除后,患者往往会出现这一现象。拔牙后的骨质流失使得牙槽骨变窄,牙齿的支撑结构被削弱,导致牙齿向内侧倾斜并出现拥挤,进而影响咬合关系。

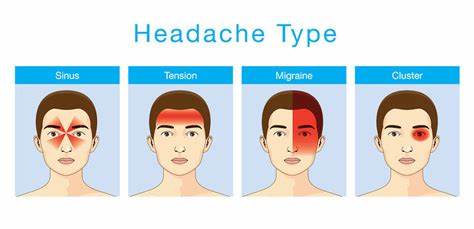

目前,很多传统矫正方案倾向于通过拔牙配合正畸固定装置对牙齿进行调整,然而这种方法带来的副作用不可忽视。拔牙不但造成骨骼结构的萎缩,还可能引发下颌骨吸收,导致下颌位置后移,造成面部轮廓不对称甚至影响发音和咀嚼功能。 因此,许多口腔专家开始提倡非拔牙的矫正策略,强调在保障骨骼健康的基础上实现牙齿的合理排列。 牙齿排列异常的多种表现及面部影响 兔牙不仅仅是牙齿数量和排列不齐那么简单,还带来诸多连锁反应。比如说“过度牙龈暴露”(Excessive Gumminess),这是下颌吸收导致下颌骨位置上移,进而使上颌骨及其牙齿出现前移和过度暴露的现象。患者常常感受到牙龈暴露过多,面部中下部显得上扬,笑容不自然,整体美观降低。

另一种表现是“侧偏移位”(Side Dislocation),常见于颞下颌关节(TMJ)错位或功能障碍的患者。这种情况下,牙齿并非简单前后或上下错位,而是呈现明显的侧向不对称。典型特征是牙齿排列与面部正中线不对齐,下颌偏斜,甚至出现牙齿有明显倾斜且牙龈线不水平。值得注意的是,即使通过正畸矫正使牙齿看起来整齐,面部不对称的问题依然可能无法得到根本改善。 牙齿内倾(Inward Tilting)也是兔牙患者常见的一种牙齿异常表现,通常由于矫正时单纯通过牙套或钢丝内推牙齿实现牙列拥挤的修正,但骨头支撑不足,导致整排牙齿向内倾斜,影响咀嚼力和美观度。 牙齿矫正中的误区及现代矫正理念 当前牙齿矫正中,拔牙被广泛使用以获得足够的空间,实现牙齿的顺利调整。

然而拔牙带来的负面效果却常常被忽视。拔除下颌第三磨牙,会引发下颌骨吸收,造成骨骼失衡,促使牙齿内倾和面部比例失调。这样不仅影响咬合功能,更对面部轮廓造成不可逆的影响。 相比之下,扩弓技术成为近年来备受关注的新兴理念。扩大上颌骨弓形,增加牙弓宽度,提供足够的空间容纳全部健康牙齿,无需依赖拔牙。比如最大骨扩弓(Maxillary Skeletal Expansion, MSE)设备,通过骨扩张技术逐渐改变骨骼结构,达到牙齿排列矫正的目标。

尽管传统MSE装置具有侵入性,需要在上颌骨钉入螺丝,部分患者存在不适感和手术风险,但其在维持牙弓稳定性与骨硬度方面表现突出。 另一种被患者和专业人士广泛讨论的矫正方法是“舌位训练”或“咬合调舌”(Mewing),即通过将舌头抵住上腭来促进颅骨发育和调整下颌位置。然而从科学角度分析,单靠舌头位置的改变难以改变下颌骨的基础结构和骨量矿化,难以彻底解决牙齿移位及骨骼不平衡的问题。整体口腔环境与骨骼发育需多方配合,才能达成理想效果。 建议与未来方向 从根本上避免拔牙,尤其是下颌第三磨牙的拔除,是避免兔牙及其骨骼相关问题的关键。通过早期诊断与评估,采用非拔牙扩弓矫正技术,结合定期舌位训练和口腔肌肉训练,提高整体口腔结构与功能的协调性。

同时,研发更为创新、便捷且微创的扩弓装置,能有效推开牙齿,矫正牙齿排列而无需增加患者痛苦,将更加普及。 此外,针对复杂的侧偏移位病例,联合口腔颌面外科与正畸专家团队制定综合治疗计划,以解决功能障碍和面部不对称,改善咀嚼、发音及美观问题。 面对不同患者的个体差异,柔性定制个性化治疗方案势在必行。利用现代影像技术与数字化正畸方案,通过科学测量和预测效果,兼顾骨骼健康与牙齿美观,实现治疗目标最大化。 总结 兔牙不仅仅是牙齿拥挤的问题,更深层次反映的是骨骼结构的变化与不平衡。拔牙导致的骨骼吸收和牙齿内倾引发一系列口腔及面部功能障碍。

应摒弃传统拔牙观念,结合扩弓等现代技术,综合调整骨骼与牙列结构,推动非拔牙健康发展。患者和医生需加强沟通,注重早期预防与科学矫正,打造自然健康且美观的微笑。未来科技发展将为牙齿矫正带来更多突破,微创高效的新型装置有望成为广泛普及的标准,帮助更多人缓解兔牙难题,拥抱自信人生。