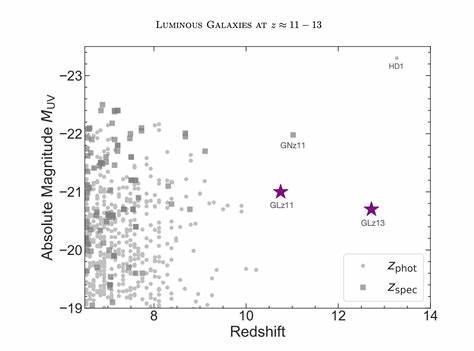

在人类探索宇宙的历史中,揭示最早诞生的星系一直是天文学家们追寻的关键目标。2025年,借助詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)的强大观测能力,科学家们首次确认了一个红移值高达14.44的极其明亮星系——MoM-z14,这一发现将我们的宇宙视野推进到了宇宙大爆炸后仅约2.8亿年。MoM-z14的发现不仅刷新了已知星系红移记录,也对早期星系形成机制和宇宙学模型提出了新的挑战。MoM-z14的亮度令人震惊。其紫外绝对星等约为-20.2,显示出比预期中早期宇宙中典型星系更为明亮的星光输出。这种巨大的亮度意味着星系内存在极高的恒星形成率,甚至远远超出了传统模型中对宇宙早期星系密度和亮度的预测。

科学家推测,在过去的五百万年内,MoM-z14的恒星形成率飙升了近10倍,这种剧烈的星形成增强现象表明早期宇宙中的星系演化可能比以往理解的更为迅猛和复杂。通过JWST中的NIRSpec棱镜光谱仪,科学家们检测到了该星系的独特光谱标志。其突出的Lyman-α断裂信号牢牢确定了星系的高精度红移值,五条高置信度的紫外发射线进一步证实了星系的恒星活动和化学性质。MoM-z14的极致紧凑结构也引起了广泛关注。它的有效半径仅为74秒差距,约等于74个光年,更形象地说,星系的尺寸和密度类似于本地宇宙中的致密星团。这种超紧凑构造暗示星系内部的星形成环境极其高密,且缺乏明显的活动银河核(AGN)证据,使得恒星爆发成为其主要光源。

MoM-z14的紫外光谱曲线极为陡峭,紫外斜率β约为-2.5,意味着星系中的尘埃含量极低,光线几乎未被吸收或散射,展示出纯净且年轻的恒星族群。这种性质恰恰符合宇宙早期星系年轻化和低金属丰度的特征,为解锁原始宇宙化学成分提供了窗口。当下大多数宇宙再电离模型推测,在如此高红移时,星系外部的中性氢占比应当接近100%。然而MoM-z14的光谱中缺乏典型的阻尼翼,暗示其周围环境可能已部分电离,这一发现为我们重新理解再电离进程中各区域电离状态的非均匀性提供了有力证据。星系中氮的光谱特征尤为显著,检测到氮元素的丰度超出碳的比例远高于太阳水平,展现出极其异常的化学丰度模式。这种超高的[N/C]比值与本地宇宙中的古老球状星团有惊人的相似性,提示我们或许直接观测到了古代超大质量恒星形成及其对星系化学构成的影响。

这种丰度模式不仅为研究第一代恒星的形成和演化提供了线索,同时也连接了宇宙早期恒星族群与我们银河系中最古老恒星之间的起源联结。这一研究成果震撼了天体物理界,因为传统观点认为在红移超过10的宇宙中,明亮星系极为稀少。然而,MoM-z14所在的“Mirage or Miracle”宇宙调查覆盖了大约350平方角分,推断出此类明亮星系的数密度竟然超过此前模型预测的百倍以上,这不仅挑战了当前宇宙结构形成的理论框架,也提示我们在星系形成早期阶段可能存在未曾充分理解的物理机制。MoM-z14的发现在技术层面也标志着JWST的革命性能力。与哈勃空间望远镜相比,JWST的红外观测和光谱技术极大拓展了天文学家认识极早期宇宙的视野,使得我们能捕捉到大爆炸后极短时间内的星系轮廓和化学指纹。未来,通过扩大样本数量和深入分析更多高红移星系,将为理解宇宙早期的星系形成、恒星演化和宇宙再电离过程提供更加细致和准确的图景。

MoM-z14不仅是一个单一的发现,它代表着人类对宇宙起源研究的巨大突破。其所揭示的极早期星系形成的新现实为天文学家指明了未来探索的方向。它也激发了新的科学问题,比如为什么这些星系比预期更亮?这些恒星形成爆发的驱动力是什么?周围环境如何影响宇宙早期的再电离进程?这些谜团亟待后续观测和理论模拟的深入解答。MoM-z14是宇宙黎明前的光辉火炬,是连接我们现代宇宙与创世时刻的桥梁。借助JWST带来的高精度数据,探索这些远古星系的秘密将极大完善我们对宇宙整体演化历程的认知,揭示那些隐藏在时间深处的宇宙奇迹。随着天文学技术的不断革新,人类有望逐步揭开宇宙最初几亿年历史的面纱,见证星系和恒星诞生的最原始形态,见证宇宙从黑暗走向光明的壮丽时刻。

。