交通心理学作为心理学的一个分支,专注于研究心理过程与道路使用者行为之间的关系。随着交通流量的不断增加和道路环境的日益复杂,理解人类在驾驶过程中的心理活动变得尤为重要。交通心理学不仅关注驾驶员的认知和情绪状态,还涵盖社会心理学、神经心理学以及行为科学等多学科交叉领域,旨在通过深入分析驾驶行为背后的心理机制,促进交通安全并改善道路流动性。 首先,交通心理学定义了三种主要的驾驶行为动机:理性或计划行为、冲动或情绪行为以及习惯性行为。驾驶者的决策往往由这三种行为动机共同作用而形成。理性行为涉及经过深思熟虑和计划的驾驶决策,通常表现为遵守交通规则和合理判断路况。

冲动行为则源于突发的情绪反应,如愤怒、焦虑或激动,可能导致鲁莽驾驶或交通违规。习惯性行为则体现在驾驶者长期形成的固定驾驶方式中,诸如频繁超速或忽视安全距离等习惯行为,这些习惯往往难以轻易改变却直接影响交通安全。 交通心理学高度重视多种心理因素对驾驶行为的影响。注意力分配是核心研究内容之一,驾驶时需同时处理多种信息,如路况变化、交通标志以及周围车辆动态,注意力不集中或分散容易导致判断失误。记忆力尤其是空间记忆,在导航和判断车辆位置时发挥关键作用。空间认知能力则涉及驾驶者对道路环境三维结构的理解,对于正确判断距离和车速至关重要。

与此同时,经验不足的驾驶者因缺乏对复杂交通环境的适应能力,更容易发生错误。 情绪状态也是影响驾驶行为的重要心理因素。压力、疲劳和焦虑往往降低驾驶者对潜在危险的敏感度,增加事故风险。酒精和药物加剧此类问题,干扰神经系统功能,削弱感知能力与反应速度。驾驶中的分心行为如手机通话、操作导航设备或与乘客交谈均属于主要的注意力干扰源,对安全驾驶产生负面影响。 交通环境因素同样关键。

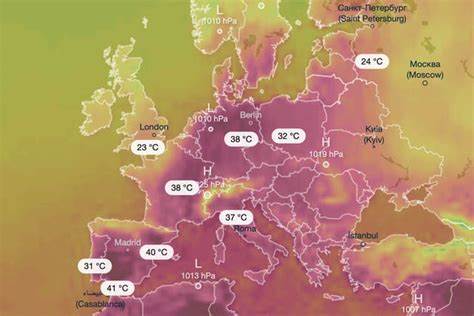

天气状况如雨天、夜间或能见度低的环境,增加驾驶难度。道路设计的复杂性,包括弯道、狭窄路段和不清晰的交通标志,也会对驾驶者带来挑战。驾驶者需要动态调整驾驶策略以应对这些外在环境变化。 在具体的行为研究中,性别、年龄、个性特征以及驾驶技能差异被广泛探讨。年轻驾驶者往往展现出较高的冒险倾向和过度自信,导致更频繁的交通违规和事故发生。相对而言,年长驾驶者可能因反应迟缓和认知能力下降面临安全风险。

个性特质如冲动性、攻击性和应激反应程度,也提高了交通事故的发生概率。 交通心理学中的事故研究聚焦于驾驶行为如何直接导致交通事故。通过分析驾驶者的感知反应时间与决策过程,结合神经心理学的发现,能够有效理解事故发生的心理机制。现代研究采用驾驶模拟器和脑成像技术揭示,多个大脑网络参与视觉监控、运动规划、风险评估和错误监测等驾驶相关认知过程。这些神经机制的深入认识为针对性的安全干预和驾驶员培训提供了科学依据。 此外,交通心理学强调交通教育与干预的重要性。

安全教育项目不仅通过传授交通法规,更通过提高驾驶者的风险感知和自我控制能力,促进理性驾驶行为。执法手段如酒驾检测和超速监控结合心理学策略,增强了法规的威慑力。对于发生交通违法或事故的驾驶者,心理咨询与行为矫正同样重要,帮助其认识错误行为的危害,促进行为转变。 在驾驶技能恢复与驾驶能力评估方面,交通心理学发挥了重要作用。特别是对老年驾驶员及有身体或认知障碍人群,通过系统的临床评估和实地路测,结合个别化的训练方案,使其能够安全有效地重新融入道路交通环境。驾驶康复专家的角色日益突出,他们运用心理学知识和技术手段,协助客户适应驾驶需求,实现独立出行。

未来,随着智能交通系统和自动驾驶技术的发展,交通心理学的研究重心也在不断演进。理解人机交互过程中的心理因素,确保驾驶者与智能系统之间信息传递的准确性和及时性,是保障交通安全的新挑战。虚拟现实与人工智能的应用,为驾驶行为研究提供了更丰富的数据和模拟环境,助力精准识别高风险行为和个体差异。 总之,交通心理学通过揭示复杂的心理认知和情绪机制,配合对环境和行为多层次的分析,促进交通安全管理与驾驶员教育的科学化与个性化。它不仅服务于减少交通事故和提升驾驶体验,更为构建和谐有序的现代交通体系奠定坚实的理论基础与实践路径。随着社会发展和技术进步,交通心理学必将在保障人类出行安全中持续发挥无可替代的关键作用。

。