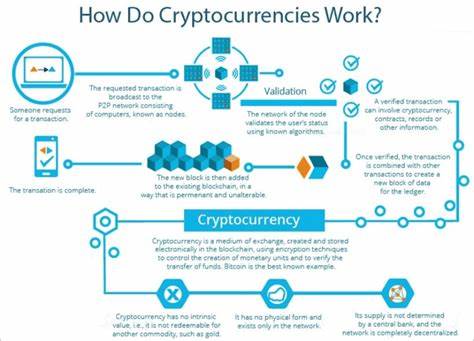

随着数字时代的飞速发展,加密货币作为一种新兴的数字资产形式,正在逐步改变全球金融生态。它不仅仅是一种虚拟货币,更是一场技术革命,依靠区块链和密码学等核心技术实现去中心化、安全透明的交易环境。然而,对于大多数人来说,了解加密货币在幕后是如何工作的依旧充满了神秘感。本文将深入剖析加密货币背后的技术机制,帮助读者全面掌握其运作原理及其潜在价值。加密货币本质上是一种基于计算机算法的电子货币,完全没有实体形态,没有纸币和硬币,其“价值”仅存在于数字钱包中的一串代码。用户可以通过互联网立即访问并进行价值转移,而无需借助银行等传统金融机构作为中介。

表面上看,这种点对点的交易方式极大地提升了便捷性,但真正复杂且强大的,是整个系统背后的网络验证和安全保障架构。区块链技术是加密货币的核心基石。它可以被视作一个公开的数字账本,记录所有发生的交易信息。与传统账本存放于单一服务器不同,区块链的数据分布在全球数以千计的节点上,并且任何一笔交易一旦被写入区块链中的数据块后,就无法被篡改或撤销。这种不可篡改性由区块链的链式数据结构和共识机制共同保障。每个新区块不仅包含本批次交易的数据,还包括上一个区块的加密指纹(哈希值),这使得任何对早期区块数据的修改都会导致链上后续数据全部失效。

网络中的每个节点都会主动校验交易的合法性,并参与达成共识,确保账本的统一和有效。交易的批准过程依赖于共识机制,如工作量证明(Proof of Work)和权益证明(Proof of Stake)。工作量证明通过矿工使用强大的计算能力竞争解决复杂数学问题,获胜矿工可以将交易打包进新区块并获得奖励,这种机制虽然耗能巨大,但安全性极高。相比之下,权益证明则选择拥有更多币量并愿意质押其资产的验证者负责确认交易,不依赖大量计算,能耗较低且提升了效率。无论哪种机制,其核心目的是杜绝双重支付和数据篡改,维护网络的诚信。密码学技术为加密货币提供了最基础的安全保障。

每个用户持有一对密钥,公钥相当于公开的收款地址,而私钥则是证明所有权并授权转账的秘密凭证。发送者在发起交易时会用私钥生成数字签名,网络节点则通过公钥验证交易的真实性。私钥的安全性关系到资产安全,一旦丢失,将无法找回钱包内的数字资产,因为整个系统没有中央机构可以重置或恢复访问权限。加密货币的发行通常由代码中的算法严格控制,例如比特币采用固定的总发行量和逐渐递减的发行速度,这种机制制造了稀缺性,进而影响其市场价值。新币的产生和分配与网络运行模式高度相关,在工作量证明系统中通过矿工挖矿获得奖励,在权益证明系统中则通过持币人的权益分配完成。为了减缓通货膨胀,许多加密货币设计了“减半”机制,即定期减少新币发行量,带有明显的通缩特征。

网络中的节点扮演着不可或缺的角色。作为运行协议软件的计算机,节点验证并传递交易信息,维护区块链的完整性。全节点持有完整的账本数据,为整个系统提供防篡改和数据备份保障,而轻节点则保留部分信息,提高运行效率。节点的分布广泛且去中心化,确保了没有单点故障,使得网络坚固且透明。完成确认后的交易会被永久记录在区块链上,无法取消或反转。这一不可逆转性减少了传统金融中常见的欺诈和退单风险,确保交易双方的信任与透明。

此外,每笔交易均有时间戳,任何人都可查阅验证,提升了公开性和审计可能。对用户来说,加密货币的使用主要依赖于数字钱包和交易平台。钱包实际上是存储和管理私钥与公钥的工具,负责发起和接收交易。用户通过钱包控制自己的资产,保护私钥安全是最重要的操作。交易所则是连接加密货币与传统货币的桥梁,用户可以在交易所买卖、兑换各种数字资产。尽管加密货币带来了诸多创新,也伴随着市场波动大、黑客攻击等风险。

由于缺乏中央监管机构,一旦私钥泄露或资产被盗,几乎难以追回资金。因此,选择安全可靠的交易平台和妥善保护私钥尤为关键。综上所述,加密货币是一种基于区块链的去中心化数字货币,利用密码学保证交易安全,依托全球分布的节点维护账本的一致性。其发行机制保证货币的稀缺性和价值稳定。虽然使用过程看似简单,但背后涉及的技术架构复杂且严密,是数字经济时代金融创新的重要体现。随着技术的不断完善和应用场景的扩展,加密货币将在未来发挥更加重要的作用,普通用户理解其运作机制将有助于更好地参与和保护自身权益。

。