近年来,关于区块链技术、加密货币、NFT(非同质化代币)以及元宇宙的讨论逐渐升温,随之而来的“Web3”一词也逐渐走入公众视野。然而,Web3常常被误认为是上述技术的简单集合,或者仅仅是加密货币和虚拟资产的代名词。事实上,Web3远远超出这些狭义的定义,它代表着互联网未来的一个崭新生态,一个去中心化、以用户为主导的数字世界的愿景。Web3的概念最早由以太坊(Ethereum)联合创始人加文·伍德(Gavin Wood)于2014年提出,他在创立Web3基金会之前,便开始构思这样一个不依赖中心化服务器,能够让用户自主控制数据和身份的网络架构。这个构想正是受到前一年爱德华·斯诺登泄露美国国家安全局大规模数据收集内幕的启发,伍德希望能打造一个信息安全性极高、用户隐私受保护的互联网环境。 Web3的核心思想在于去中心化和分布式,通过区块链等技术,将传统上掌控用户数据的中心化服务器转变为由网络中的每一节点共同维护的分布式账本。

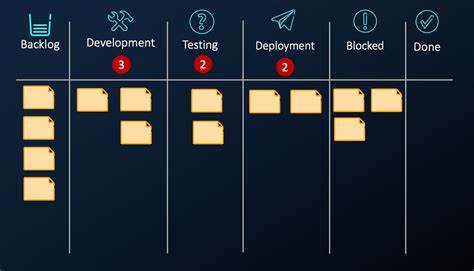

在这种架构下,用户不再是数据的被动提供者和受控方,而是数据的真正拥有者和管理者。公钥加密技术与哈希函数等密码学工具在其中扮演了关键角色,例如SHA-256哈希函数被用于比特币区块链中的数据转换和验证。而在Web3生态中,内容的检索也改变了以往通过特定服务器地址定位的方式,转而采用基于内容的哈希签名寻址,这大幅度提升了数据的安全性与抗审查能力。 尽管Web3的底层技术与加密货币密切相关,二者却不能等同。加密货币是Web3生态的重要组成部分,为网络中的各种交易和激励机制提供了价值载体和交换媒介。而NFT作为一种通过区块链技术证明数字资产唯一性和所有权的创新形式,也在Web3中扮演着促进数字内容经济的重要角色。

此外,元宇宙这一集合了虚拟现实、增强现实技术的数字空间概念,虽然与Web3共享部分技术基础,但它更侧重于用户在虚拟环境中的沉浸式体验和交互,而非网络架构本身。 Web3不仅仅是技术创新的象征,更代表了互联网哲学的转变。从Web1.0的“托管网页”时代,用户只是单向接收信息,到Web2.0的“发布网页”时代,用户成为内容创造者和社交参与者,Web3迈向的是“签名网页”的新阶段,意味着所有内容、身份和交易均可被用户通过数字签名验证,确保真实性和完整性。这种转变为建立更加开放、公平、透明的网络环境奠定了基础,也激发了诸如去中心化社交媒体、去中心化金融(DeFi)、去中心化身份认证等许多新兴应用。 然而,Web3的发展亦面临不少挑战和争议。诸如2022年年末爆发的FTX交易所崩盘事件,暴露了加密领域监管缺失与安全性薄弱的现实,给Web3生态蒙上阴影,也引发部分人对其未来的质疑。

尽管如此,许多业内人士和技术爱好者依然看好Web3的潜力和长期价值,认为当前正处于创新与规范并行推进的阶段。特别是在数据隐私保护日益受到重视的背景下,Web3提供了一种可能性的范式,为用户重拾对互联网的信任感。 展望未来,Web3有望彻底重塑信息流通和价值交换的规则。其去中心化的特性不仅降低了对中介机构的依赖,也减少了单点故障的风险,提升网络的韧性和安全性。与此同时,随着技术的不断成熟和政策环境的完善,更多具有实际应用场景的Web3项目将会涌现,如去中心化身份系统使每个人能够掌控自己的数字身份,数字版权保护机制保障创作者权益,去中心化自治组织(DAO)激发社区自组织与治理的新模式。 此外,Web3的全球性和包容性也是其重要优势之一。

它通过开放的协议和标准,打破了地域和国界的限制,使不同文化、背景和阶层的人群都有机会参与互联网经济和数字社会的建设。这不仅推动了技术普及,也促进了数字经济的多元化发展,为全球数字鸿沟的缩小提供了可能。 总结来看,Web3远非一个单纯的技术标签,而是互联网演进的重要里程碑,它在重新定义用户、数据与网络之间关系的同时,也带来了前所未有的机遇与挑战。随着区块链技术、加密经济、身份系统和去中心化应用的不断融合,Web3正逐步从理念走向现实,成为未来数字生活的重要组成部分。理解和把握Web3的本质,对于每一个关注数字化未来的人来说,都是不可或缺的课题。