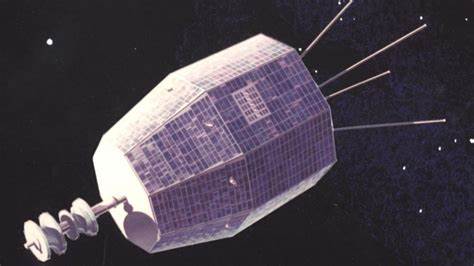

近年来,随着无线电天文学和航天技术的飞速发展,科学家们对于短时宽带无线电脉冲的研究进入了一个崭新的阶段。2025年,一项令人振奋的发现由澳大利亚平方公里阵列探路者(ASKAP)公布:一段仅持续纳秒级的无线电脉冲被成功捕捉与分析,更惊人的是,该脉冲源自一颗已退役的通信卫星——中继2号。这一突破不仅丰富了我们对近地轨道环境电磁现象的认识,也为航天器的安全防护提供了新的思路。中继2号卫星在20世纪70年代末发射升空,曾作为美国重要的通讯中继平台,然而多年服役后已被退役,轨迹被视为轨道上的“幽灵”。此次探测到的纳秒级脉冲,首次揭示了退役卫星仍在无意间产生高强度电磁现象的秘密。ASKAP通过覆盖695.5 MHz到1031.5 MHz的宽带频率,捕获这一异常信号,并利用近场时间延迟定位技术,成功将信号源锁定在中继2号卫星的位置。

该脉冲具有极短的宽度,低于30纳秒,且经过相干去色散处理后平均峰值强度高达300千焦耳每秒每赫兹,显示出极高的电磁强度。令人关注的是,此次观测确认脉冲的色散测量值(Dispersion Measure,DM)为2.26乘以10的负五次方pc cm-3,换算为电子数目单位的电离度(Total Electron Content Unit,TECU)约为69.7,恰好符合单次穿越地球电离层的预期水平,表明该信号并非来自星际空间,而是近地空间现象。科学界目前推测,这种超短脉冲极有可能源于空间中电静电放电(Electrostatic Discharge,简称ESD)或者等离子体放电,尤其是在卫星表面遭受微流星体冲击后产生的瞬时电磁爆发。此前类似的电静电放电现象主要被例如阿雷西博射电望远镜捕捉到,但时间尺度约为纳秒脉冲的1000倍,显示此次探测具有划时代的分辨率和敏感度。电静电放电在航天器领域一直是个不可忽视的问题。航天器在轨运行期间,由于空间环境中带电粒子、太阳风的持续轰击,表面可能积累大量静电荷。

当电荷积累到一定程度,就可能发生瞬时放电,引发无线电干扰甚至电子设备损坏,严重时可能威胁航天器的正常运行安全。本次观测揭示的纳秒级脉冲为该类放电现象提供了直接的电磁观测证据,其短时间、宽带宽的特点提示了极高的放电能量密度。对于航天器设计和运维团队而言,理解和监测这类极端电磁事件对于提升航天器抗扰动能力和降低故障风险提供了理论支撑和数据基础。更广泛来看,这一次发现还带来了新的警示。无论是在多波段射电天文观测,还是快速射电暴(Fast Radio Burst, FRB)等宇宙瞬态事件的研究中,识别和排除人造来源的干扰尤为重要。由退役卫星产生的纳秒级无线电脉冲作为假信号源的潜在性,应引起全球天文观测社区的重视。

科学家们建议在未来的天文监测项目中,建立专门的信号识别和分类体系,区分自然来源与人造信号,以确保观测数据的纯净性与科学价值。此外,这次由ASKAP实现的高时域分辨率探测证明了现代射电干涉阵列在空间非自然电磁现象研究中的巨大潜力。它不仅能够为航天器表面物理过程提供实时远程监控手段,也为未来空间环境物理学研究带来新机遇。展望未来,随着ASKAP和其他先进射电望远镜的不断升级与协同工作,科学界有望建立更完整的电静电放电事件数据库,揭示其发生机制、频率及其对轨道环境的整体影响。同样,航天器制造商和运营商也能借助这些数据制定更有效的防护措施,延长航天器寿命,提升太空任务的安全性与稳定性。总结而言,捕获并定位来源于失效中继2号卫星的纳秒级无线电脉冲,是一次多学科交叉的重大科研突破。

它不仅展示了天文学观测技术的进步,更揭示了太空环境中电磁放电现象的复杂性与挑战,促使相关领域踏上更加深入和精细研究的新征程。此发现预示着未来我们对地球近地轨道环境的理解将更加全面,为人类探索太空提供坚实的科学支撑和技术保障。