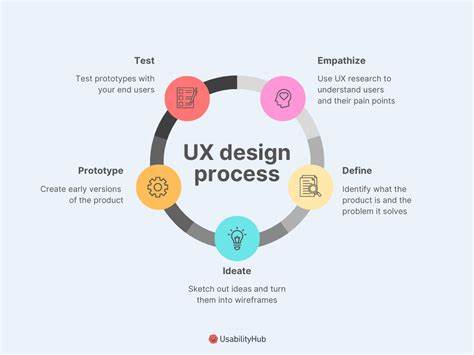

在过去的一年里,我参与设计了一款基于人工智能的产品用户体验。这段经历不仅令我深入了解了AI技术的潜力,也让我意识到设计在智能产品中的关键作用。如今,随着AI技术的飞速发展和广泛应用,我不禁反思——那些曾经在用户体验设计中学习到的教训,是否依然适用?本文将带您一探究竟,揭示哪些设计原则依旧历久弥新,以及随着时代进步需要调整和创新的要点。 人工智能产品,其核心在于智能接口的设计,即用户与复杂算法之间的桥梁。AI系统的复杂性与日俱增,从大型语言模型(LLM)到多模态交互,日新月异的技术为用户体验带来了前所未有的挑战和机遇。作为设计师,我们不再是单纯的界面美化者,更是连接技术与用户的思考者和创造者。

首先,回顾去年的设计经历,最大感触莫过于解释性人工智能(Explainable AI,XAI)的重要性。在设计AI产品时,用户往往对“这AI是如何得出答案的”充满疑虑和好奇,透明的解释机制能够有效减少用户的不信任感。就像传统用户希望知道为何界面中出现某个提示一样,AI的输出结果若能配以简明、准确且易懂的解释,无疑会大大提升用户的使用信心。 这种可解释性不仅解决了用户的疑惑,也为产品品牌构筑了信赖基础。如今,随着AI的普及,用户对技术的认知水平也在提高,但这并不意味着解释的需求变低。相反,在面对越来越复杂的系统时,清晰的输出思路和边界展示显得更加必要。

设计师应继续强调这种沟通,平衡技术深度与用户易理解性的艺术,确保AI产品既强大又友好。 与此紧密相关的是用户界面的简洁和可用性。AI产品模型尽管强大,依然需要通过直观的交互流程将其能力有效传达给用户。正如我在去年的项目中体会到的,用户不应为了理解或使用AI功能,耗费大量认知资源。界面设计应秉持“无须多思”原则,尽可能减少学习成本。就算用户不是专家,也能轻松上手并感受到产品带来的便捷。

此外,错误管理在AI产品体验中扮演着不可忽视的角色。机器学习模型虽智能,但并非完美,偶尔输出失误或偏差在所难免。合理的错误提示、指导用户如何纠正输入或解读异常结果,能有效降低用户挫败感。在设计中我们应温和而明确地传达错误信息,通过富有同理心的语言和界面反馈,引导用户积极面对可能出现的问题,从而维护整体体验的流畅性。 如今,用户对交互反馈的期待也持续增长。AI产品除了传统的点赞、评价等反馈机制,更倾向于多样化的输入方式,如自然语言反馈、语音指令甚至多模态数据(图像、视频)上传等。

我的经验告诉我,设计反馈收集流程时,必须确保反馈渠道简洁及时,给予用户充分的表达空间,同时保障数据隐私和安全。不同形式的反馈不仅促使模型快速迭代,也增强用户的参与感和产品信任度。 另外,AI产品设计的迭代和跨学科协作尤为关键。随着模型行为的复杂与多变,单靠设计或工程任何一方难以驾驭全部细节。设计师需与工程师紧密合作,共同探讨潜在输出和用户需求,设计既能应对不确定性的系统界面,也符合业务目标。过去一年的教训告诉我,打破信息孤岛,推动跨职能团队协作,是打造成功AI产品的基础保障。

谈及未来,AI产品的交互将更加趋向非命令式界面(Non-command Interfaces),即系统通过被动观察用户行为主动提供帮助,而非仅仅等待用户下达具体指令。就像谷歌Gmail的智能回复功能,用户书写邮件时系统即时推荐内容,极大地释放了用户操作负担。这种“意图驱动”交互的设计范式正成为行业新趋势。设计师需融合传统界面的熟悉感与AI预判能力,共同打造既灵敏又安全可控的体验。 在多模态技术方面,AI产品不仅支持文字、语音,还包括图像、视频等多种渠道交互,这为设计带来更多可能。但正如我所体会到的,仅有“人类式”的交互并不意味着更好用。

设计师必须深入理解各种输入输出方式的局限和用户行为,以科学方法探索高效、自然的交互范式,避免因技术炫酷而忽略实际使用的便利性。 过去一年积累的经验告诉我,虽说技术层面变化迅速,用户体验的核心价值却始终未变:理解用户,确保易用性,建立信任,并在产品每一步塑造满意感。AI产品设计不应陷入“技术至上”的陷阱,而应持续关注人性化体验,让复杂变简单,让冷冰冰的算法焕发温暖。 综上所述,过去一年我设计AI产品时的那些用户体验原则,依旧适用于今日甚至未来的智能产品设计。透明的解释、贴心的错误管理、高效的反馈机制、精细的可用性设计、跨领域协作以及对新交互模式的积极拥抱,都是用户满意和产品成功的重要保障。随着AI技术不断进步,我们更要保持谦逊和开放的态度,持续学习和适应新的设计挑战,推动智能产品真正成为人们日常生活和工作的有力助手。

在飞速发展的AI时代,设计师的角色愈发关键。我们既要洞察技术的边界,也要洞悉用户的心声。唯有如此,设计出的AI产品才能真正落地,实现从理念到体验的双重升华。未来已来,而用户体验,是我们为这场科技革命注入人文关怀的最佳途径。