在当今信息爆炸的时代,如何提升效率、实现深度工作已经成为许多职场人士和自由工作者面临的重大挑战。尽管市场上充斥着各种类型的日历、笔记和任务管理应用,真正能够帮助用户进入专注状态、锁定深度工作的工具却非常有限。许多人发现尽管使用了多种数字工具,依然难以避免频繁的分心和注意力分散。事实上,深度工作是一项需要方法和环境双重配合的技能,不仅仅依赖于软件的辅助,更需要个人对工作流程的合理拆解和持续训练。本文将围绕提高专注力和生产力展开讨论,结合多个用户的经验,深入探讨数字工具和传统方法的有效结合,以及如何打造符合自身需求的高效系统。 深度工作的核心在于持续的专注和对特定任务的完全投入。

许多职场人士在数字环境中遇到的最大问题恰恰是信息过载和频繁的上下文切换。浏览器的标签页、电子邮件的通知、各种即时通讯消息,这些不断中断的因素容易导致注意力流失,难以进入工作“心流”状态。有人尝试通过严格的时间管理方法来规避这些干扰,其中最著名且广泛应用的是番茄工作法。番茄工作法通过设定固定时间的专注时段及间隔休息,帮助大脑进行周期性的恢复,提高持续专注的能力。虽然这个方法简单且具备相当的实用性,但并非适合所有人。特别是对于注意力障碍人士来说,20分钟的专注可能仍然感到非常困难,且每次切换工作和休息状态都需要耗费大量意志力。

针对这种情况,有些人更倾向于回归传统的有形工具,比如纸质计时器和手写笔记。用机械式厨房计时器代替手机应用,能够有效减少对手机的依赖,避免因收到其他通知而分心。有用户分享,通过每天用纸笔重新规划和书写待办事项,能够强化对任务的认知,提升完成任务的积极性和责任感。纸笔工具不仅降低了复杂度,也减少了因多应用切换引发的认知负荷。同时,手写过程本身也被科学研究证明有助于信息的深度加工和记忆巩固。因此,物理媒介具备不可忽视的辅助优势,特别适合那些希望减少电子产品依赖,促进深度工作的用户。

然而,仅仅依靠番茄工作法或传统纸质工具也难以完全解决所有问题。深度工作的培养更在于整体工作环境和流程设计。例如,有经验的工作者常常建议改变工作环境,如关闭不必要的应用和标签页,将工作相关的工具限制在一个清晰可控的范围内;在条件允许时,换一个安静的图书馆或咖啡厅也能显著提升专注度。更进一步的策略是科学拆解任务,把复杂的工作拆分成明确的小模块,并提前构思好思路和执行逻辑。通过提前规划和视觉化工作流程,可以让大脑更好地聚焦当前内容,而不是被无谓的信息和操作所干扰。 对于有注意力障碍的职场人士来说,任务切换和环境刺激所带来的挑战更大。

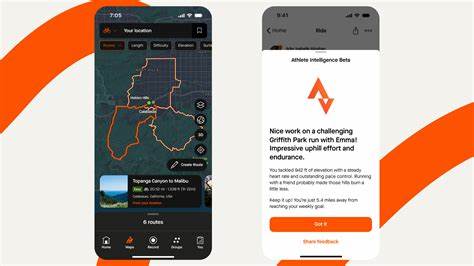

因此,合理的“防干扰”策略尤为重要。如物理隔离设备,远离手机通知;定期短暂休息期间走动、眺望远方,利用身体运动和环境变化帮助大脑恢复专注状态。在实际工作中,切忌试图靠强制意志力维系长时间的高强度专注,因为这往往会导致心理疲劳和效率下降。相反,适度调整专注时长,配合小段休息,循序渐进地锻炼注意力耐力,才能获得可持续的提升。 从软件角度来看,市面上确实有许多辅助专注的工具,如白噪音播放器、专注时间跟踪应用、多任务屏蔽插件等。这些工具能够在一定程度上帮助建立隔离干扰的“虚拟围栏”,营造有利于专注的数字环境。

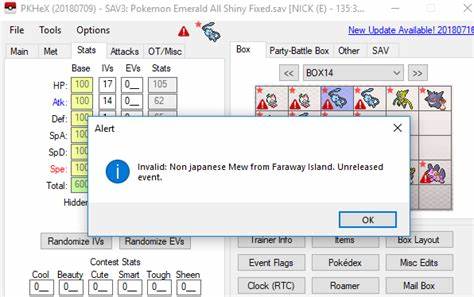

然而,软件工具的优势只在于优化使用环境,根本的专注力培养仍依赖于使用者的自律和习惯养成。过度依赖复杂的生产力工具,反而可能使人陷入“规划太多、执行太少”的陷阱,形成“工具主义症候群”。因此,最理想的做法是结合简单有效的技术和物理手段,因地制宜地调整策略,避免工具成为负担。 除了时间管理和任务组织之外,工作思维方式的转变同样关键。深入思考工作内容的结构,主动拆解和重组任务,能够让大脑形成清晰的认知地图,减少因不确定和混乱带来的分心。在某些情况下,借助大脑风暴式的写作和思维导图工具,可以帮助梳理复杂信息,提高问题解决效率。

关键是养成在动手实际执行前先理清思路的习惯,这样整个工作过程会更加流畅,有助于放心地专注在当前环节上。与此同时,培养完善且灵活的工作流程,也能减少临时手忙脚乱,避免因缺乏规划诱发的拖延和焦虑。 许多成功践行深度工作的职场人都强调:心无旁骛地完成手头任务,远离无意义的分心,是提升生产力的根本。技术和工具是辅助因子,不能代替内在的专注力训练和自我管理。实践中,建议新手从最简单且易行的习惯开始,比如用纸和笔列清单,设定短时间的专注间隔,逐步建立耐心和注意力。此外,注意调整期望值,允许自己有一个适应过程,避免因为难以达到理想专注状态而灰心丧气。

保持耐心和持续的练习,是深度工作长期获益的前提。 总结来看,要找到真正适合自己的高效生产力工具,首先要明确工作的核心需求和个体差异。对部分人来说,传统的纸笔和简单的计时器已能极大改善专注体验;而对另一些人,合理管理数字工具和应用生态却是提升效率的关键。无论采用何种手段,最重要的是构建一个亲和力强、操作简单且易于持续的工作体系。最终,深度工作和高效生产力不仅是依赖工具的产物,而是对自我认知、时间管理、环境调整及习惯养成的综合体现。通过不断摸索和调整,每个工作者都能找到属于自己的专注模式,创造出更具成效的职业生活。

。