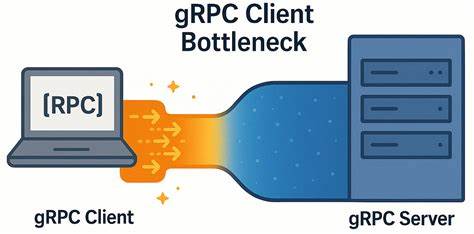

随着云计算和分布式系统的快速发展,gRPC作为一种高效的远程过程调用框架,越来越受到开发者的青睐。其基于HTTP/2协议,支持多路复用以及流式通信,成为微服务间的首选通信方式。然而,即便在低延迟的高速网络环境下,gRPC客户端的性能表现依然可能受到意想不到的瓶颈限制,影响系统的整体吞吐量和延迟表现。本文结合YDB团队的实测案例,深入剖析这一令人惊讶的gRPC客户端瓶颈,揭开其成因,并分享有效的优化策略。首先,理解gRPC的通信架构对于认识瓶颈根源至关重要。gRPC客户端通常通过若干个channel与服务器通信,每个channel对应一个或多个HTTP/2连接,支持多路复用的RPC调用(即流)。

在理想状态下,多个RPC可以并发进行,提高整体效率。然而,默认情况下,单个HTTP/2连接上允许并发的流数量是有限制的,官方文档中的默认上限为100个并发流。当达到这个上限时,新增的RPC请求不得不排队等待先前请求结束,这就形成了客户端层面的潜在瓶颈。YDB团队在使用gRPC作为分布式数据库访问和性能测试工具时,发现随着集群节点数的减少,客户端的延迟反而持续上升,并且服务器端资源有大量闲置。初步排查确认网络链路稳定,TCP连接健康,服务器响应迅速,甚至关闭了Nagle算法实现低延迟传输,但客户端表现依旧达不到预期。进一步剖析后发现,无论增加多少客户端并发请求,所有的RPC流量竟然都被复用在同一个TCP连接上,导致单连接并发流数量迅速达到限制。

网络抓包分析显示客户端发送批量请求后,服务器快速响应并回传数据,接着连接进入长时间的闲置状态,约150-200微秒的无效等待,明显成为总体延迟的主要来源。针对这一问题,YDB团队尝试了两种官方推荐的策略:为负载热点业务单独创建独立的gRPC channel,以及为所有请求使用channel池分散连接压力。实践中发现,如果channel参数未区分,所有channel依旧复用同一个TCP连接,性能改进微乎其微。唯有为每个worker创建参数不同的独立channel,或者启用GRPC_ARG_USE_LOCAL_SUBCHANNEL_POOL参数,才能彻底打破这个瓶颈。借助自研的gRPC ping微基准测试工具,实测结果令人信服。创建多连接版本后,RPC吞吐率提升近六倍,流式RPC也获得了约4.5倍的性能提升。

客户端的大量并发请求能够被均匀分散到多个HTTP/2连接,避免了单连接流数量限制带来的排队延迟。与此同时,整体请求延迟增长缓慢,显著提升了系统响应速度。在高延迟网络环境(如5毫秒往返时延)下,单连接瓶颈的影响不明显,多连接策略带来的优势也淡化。这表明客户端瓶颈主要出现在超高速且低延迟的网络配置中,也正是当前数据中心和超融合场景中常见的网络特征。该发现对分布式数据库、微服务架构及高频交易等领域具有重要启发意义。开发者需谨慎设计客户端channel管理策略,灵活采用多channel并确保其参数差异,以实现最佳的性能表现。

综合这些实测数据和分析,可以明确几点重要结论。首先,gRPC客户端默认的HTTP/2连接复用机制虽然节约资源,但在极端性能需求场景下反而成为瓶颈。其次,官方建议的“为热点业务创建独立channel”和“使用channel池”两种方案,实际上是一种由浅入深的优化路径。合理配置不同参数的多个channel并结合本地子通道池机制,能最大限度释放客户端并发能力。此外,针对不同网络环境,应用需动态调整客户端并发和channel策略,避免资源浪费或性能瓶颈。YDB团队的研究和实践为社区提供了宝贵的技术参考,也敞开了进一步探索gRPC及基于HTTP/2协议的优化空间。

未来,更多的工具和方案可能会涌现,用以改善客户端的多路复用调度、流控管理以及锁竞争等细节问题。最后,开发者在关注服务器端扩容和负载均衡的同时,切勿忽视客户端的性能瓶颈。打造全链路、端到端的性能优化方案,才能真正发挥高性能网络和分布式系统的潜力,实现低延迟高吞吐的极致体验。