随着全球气候变化问题日益严峻,科学家们不断深入研究人类活动对气候系统的影响,特别是气溶胶排放与温室气体之间复杂的相互作用。东亚地区作为世界上重要的工业和人口聚集地,长期以来排放大量的大气气溶胶,其中硫酸盐类气溶胶作为主要成分,对地球气候产生显著的冷却效应。近年来,随着中国等国家实施严格的空气质量治理政策,氮氧化物和二氧化硫排放大幅下降,导致气溶胶浓度显著降低。这一变化不仅改善了区域空气质量,同时也对全球气候系统产生了重要影响。最新研究利用八个地球系统模型组成的区域气溶胶模型互比计划(RAMIP)数据,揭示东亚气溶胶排放的缩减是过去十余年全球气温加速上升的重要推动力之一。地球表面温度在2010年以来出现了明显的加速升温趋势,其速率较过去几十年提升显著。

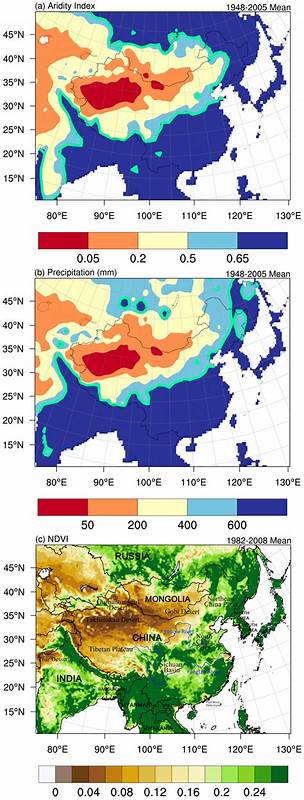

研究显示,东亚地区约75%的硫酸盐气溶胶排放减少导致的净辐射强迫,使这一地区及其影响波及的太平洋区域地表温度出现明显的升高。模拟结果表明,到2035至2049年间,与持续高排放情景相比,东亚排放减量导致全球年均表面温度提升大约0.07摄氏度,这一幅度足以解释全球变暖速度最近的部分加快。气溶胶具有反射太阳辐射、促进云形成等冷却作用,其减少使得温室气体的温暖效应得以“揭露”,这被称为“去掩盖”效应。东亚气溶胶的清理不仅减弱了该地区对太阳辐射的阻隔,使得当地和北太平洋区域温度升高,同时引发了大气环流和云系结构的变化,进而对更广泛的全球气候系统产生了连锁反应。地球能量平衡的研究揭示,随着气溶胶浓度降低,顶层大气的辐射不平衡状态增强,地球吸收的能量显著增加,助推地表及海洋温度的持续上升。卫星观测证实了北太平洋区域低云减少及反照率降低的现象,这与气溶胶影响的模型预估高度一致。

尽管气溶胶清理政策带来了空气质量的显著改善,减少了酸雨及呼吸系统疾病的发病率,但这一过程中不可避免地带来了气候“副作用”——即对温室效应的去掩盖加速了全球变暖。研究也表明,除了东亚气溶胶排放减少,其他因子如甲烷浓度变化及国际航运硫排放新规对近期气候的影响相对较小。未来,东亚气溶胶排放继续下降的幅度可能难以达到过去十年的速度,因此其对全球变暖速率的贡献有可能减弱。但气溶胶与云的复杂交互作用仍存在诸多不确定性,需进一步持续观测和建模研究加以阐明。该研究表明区域性气溶胶治理政策不仅关乎空气健康,更牵动着全球气候系统的敏感平衡,提醒政策制定者在设计空气质量改善措施时应综合考虑气候影响,以实现多重环境目标的协同推进。未来应加强地区及全球层面的气溶胶排放监测,提升气候模式在气溶胶物理和化学过程方面的准确性,以更好地预测政策对气候的长远影响。

此外,公众对气溶胶对气候多重作用的认识也需进一步推广,使社会理解空气净化与应对气候变化之间的复杂联系,为可持续发展战略打下扎实基础。总之,东亚地区气溶胶减少虽为改善环境质量取得重大成就,却也对地球系统气候带来了深刻且持续的影响,科学界正借助先进模拟与观测技术逐步揭示这一过程背后的机制,为全球气候治理提供宝贵的参考和指导。