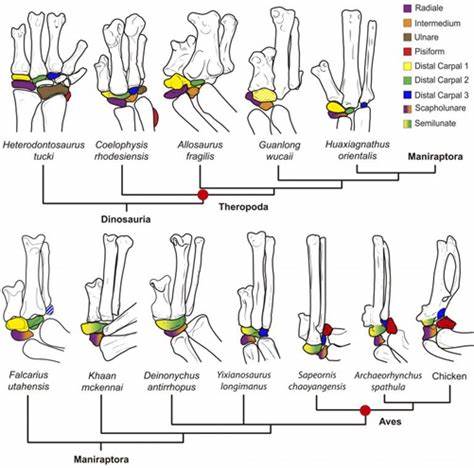

鸟类的腕关节结构作为它们飞行能力的基础,长期以来一直被科学家们视为演化生物学中的一个重要研究课题。腕关节不仅使鸟类能够灵活折叠翅膀,还赋予了它们在飞行中的精准运动控制。关于鸟类腕骨的起源和进化,科学界曾存在诸多争议,其中一个特别受到关注的骨头是俗称“楔骨”的腕骨,这个看似微不足道的骨头却成为厘清鸟类起源复杂过程的关键。最新的研究表明,鸟类腕关节的演化实际上早于鸟类本身的起源,这一发现为理解鸟类如何从地面生物跃升为天空霸主提供了新的视角。鸟类的祖先属于兽脚类恐龙,尤以驰龙类最为接近。它们手腕的演化对于鸟类翼部的形成起着至关重要的作用。

通过对一系列化石的观察,尤其是晚侏罗世至早白垩世的恐龙化石,我们能清晰追踪到腕骨结构的逐步变化过程。研究者利用现代鸟类胚胎发育和解剖学分析技术,发现这些腕骨虽在形态上有所调整,但其基本的发育机制与恐龙的手腕结构存在连续性。这种连续性说明腕骨的重组和功能改造是由先于鸟类飞行出现的形态学转变驱动的,极大增强了手腕的灵活度和稳定性。尤其是那块被称为楔骨的小骨,通过形态和位置的改变,起到了稳定翼关节的作用,使得鸟类能够更有效地展开和收拢翅膀,这种适应性变革为飞行动作的精细调控铺平了道路。过去,科学家们对于这块骨头的同源性存有疑问,究竟是恐龙时就具备的结构,还是演化出新骨头,一直难以达成一致。如今,结合化石证据和分子发育数据,这一骨头被确认为源自特定的腕骨元素,显示出恐龙到鸟类的手腕结构转变是一种渐进且复杂的演化过程。

鸟类腕关节不仅在结构上表现出显著差异,在功能上也极为复杂。这种复杂性使得鸟类不仅能够在飞行中实现强有力的拍翼动作,还能在休息时将翅膀巧妙地折叠至身体两侧,减少阻力并保护羽毛。通过对现代鸟类胚胎发育轨迹的研究发现,腕骨在个体发育过程中经历了重组和融合过程,这些发育模式与远古恐龙有着惊人的相似性,表明腕骨的演化深植于鸟类的基因遗传体系中。腕关节的演化还与鸟类其他解剖特征的变革密切相关,如翅膀骨骼的特殊联结、肌肉群分布以及飞行动力学的调节。腕骨的功能优化增强了承载飞行力学需求的能力,使鸟类能够适应多样的飞行生活方式,从快速掠食到灵活悬停,无不依赖于这一基础解剖结构的进化完善。此外,研究还提示,腕关节的早期变革可能为鸟类的辐射多样化奠定了基础。

在腕骨的结构性创新推动下,鸟类先祖在生态位上获得了更多自由,能够探索空中环境并开发新的生存策略。化石记录显示,早期的鸟翼结构经历了从功能较为简单的肢体到更加灵活和高效的飞行器官的转变,这一过程的复杂性正反映了腕关节重要性的不断提升。科技进步尤其是高分辨率成像技术和计算机断层扫描,为研究者提供了前所未有的鸟类及其祖先腕骨结构的细节。这些技术帮助科学家重建了数千万年前恐龙手腕的精确形态,结合发育生物学的数据,促使我们能够更贴近地理解腕骨是如何适应飞行这一高能耗活动而演化的。科学界目前仍在积极探索鸟类腕关节的进化密码,未来的新发现很可能进一步解答鸟类飞行起源之谜,同时也为现代生物力学、仿生工程等领域带来启示。鸟类腕骨的进化不仅是一个纯粹的生物学问题,更关联着生态演替和物种多样性的深层次变化。

这些研究成果强调了化石与活体发育研究结合的重要性,促使我们重新定义了鸟类演化的时间线和逻辑框架。总之,鸟类腕关节的演化故事是生命历史中一段别具特色的篇章。它从一个小小的腕骨开始,通过漫长而复杂的进化路径,最终成就了鸟类翱翔蓝天的奇迹。随着科学技术的不断进步,我们有理由相信,这个秘密将被逐步揭开,带来更多关于自然界创新与适应能力的宝贵认知。