在数字化浪潮不断加速的今天,社交网络已成为人们日常信息获取、交流和娱乐的主要渠道。TikTok、Mastodon、YouTube、Bluesky等多个平台凭借独特功能吸引了海量用户,但它们之间的信息壁垒却日益明显。用户不得不分别登录不同应用,管理多个账号,才能获得完整的信息体验。这种隔阂不仅增加了使用的复杂度,也限制了内容的广泛传播和深度互动。跨社交网络(Cross-social networks)概念因此应运而生,旨在打破不同平台之间的“信息孤岛”,实现内容的无缝同步和整合,从而带来更加开放和自由的互联网环境。 现阶段,几乎所有主流社交平台都具备发布文本、照片、视频甚至音频内容的能力。

表面上看,它们都遵循了相似的内容形态和用户交互逻辑,但背后的技术架构和数据接口却各自封闭,互不兼容。用户体验被限制在局部生态圈内,难以真正实现跨平台的信息流通。想象一下,如果你可以通过Mastodon浏览TikTok的短视频,通过Bluesky订阅YouTube频道,甚至在Threads直接阅读Substack作者的最新文章,用户的内容消费方式将发生根本改变。跨社交网络正是为实现这种自由跨域访问的理想方案。 促成跨社交网络的技术基础之一是RSS(Really Simple Syndication)。虽然RSS被视为较为传统的订阅技术,但它的开放性和通用性使其成为跨平台信息汇聚的有力支撑。

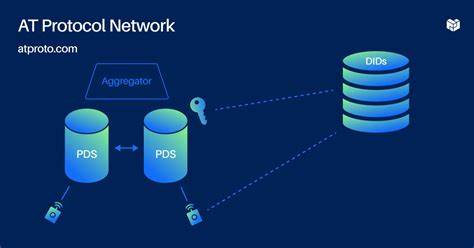

很多社交网络已自动生成公开或私密的RSS订阅地址,这些地址不仅包含文字,更支持丰富的多媒体内容,如图片、音频、视频,甚至通过<enclosure>标签承载文件资源。借助RSS,用户可以订阅多个网络的内容,再通过统一的阅读器进行集中浏览。这种方式无疑简化了信息获取的途径,避免多应用间频繁切换带来的流失和疲劳。 在去中心化的联邦宇宙(Fediverse)中,跨社交网络的视野更加开阔。Fediverse通过开放协议和自治服务器连接多个社交平台,使得用户不仅能关注Mastodon、Bluesky等多个社区的动态,还可以一站式订阅播客、博客以及YouTube频道。尽管目前这些技术搭建的系统仍显得零散且复杂,需要依赖繁琐的代理服务器、后台脚本和API接口拼接,但未来的技术进步有望让这种体验更加平滑和直观。

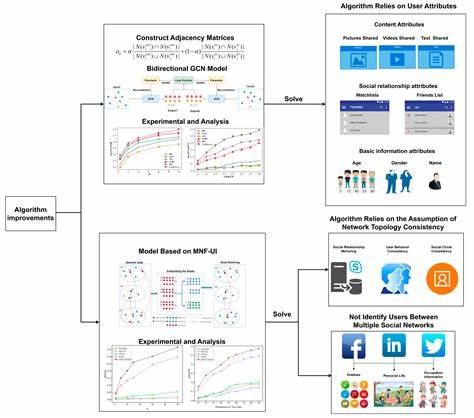

对于用户来说,能够“关注”某个账号,无论其所在平台如何,都如同关注本地账户一样自然。 跨社交网络的目标远不止简单实现内容转发或账号复制,而是重构信息的流动方式。它打破了“内容所有权”与“内容展示权”之间的界限,倡导用户真正拥有选择权,选择何处、如何接收感兴趣的内容。这意味着,无需在每个平台都注册账号或做重复操作,而是通过一种统一的内容订阅和分发机制,跨越系统限制,使社交体验更自由、更个性化。 然而,目前实现跨社交网络仍存在不少挑战。不同平台使用的协议标准参差不齐,数据格式和接口设计缺少统一规范,导致跨平台内容解析需借助大量定制化的爬虫或API代理。

同时,隐私和安全问题也不可忽视,跨平台数据传输必须保障用户信息不被滥用。例如,RSS订阅虽然开放,但如何确保内容安全和用户隐私,以及防止恶意攻击,都是必须合理处理的问题。此外,利益分配和版权保护亦是影响平台开放度的重要因素,许多大型社交平台不愿意完全开放数据接口,以维护自身商业模式和用户粘性。 面对这些困难,创新型开发者和社区利用去中心化技术、内容聚合工具和自动化脚本,逐渐构建起一个“黏合剂”系统,将分散而封闭的社交网络以一种似有若无的“协议桥梁”连接起来。ProxyFeed便是一例,通过挖掘和统一不同平台的内容订阅功能,提供一个跨网络信息同步解决方案。此类项目的出现预示着跨社交网络的未来正逐步成型。

从更广阔的视角看,跨社交网络是推动信息自由流动、促进数字民主的重要一步。它消减了大平台的垄断优势,使内容创造者和用户能在多平台之间自由迁移和互动,增强了网络的开放性和多样性。尤其是在内容日益丰富、用户需求多样化的时代背景下,跨网络的整合将赋予用户更高的自主权,并促进各种新型网络社区和商业模式的诞生。 未来,随着标准化协议的不断完善和技术手段的推进,跨社交网络的体验将趋于简洁和高效。用户只需关注自己感兴趣的账号或内容源,无论它们存在于哪个平台,都能直接呈现在统一的界面,被即时推送和互动。这样的发展不仅提升了用户体验,也将激励更多创新应用出现,推动整个社交网络生态朝向开放共融方向发展。

总而言之,跨社交网络的理念和实践是数字时代信息流通演进的重要标志。虽然路途依然充满挑战,但其带来的便利和自由无疑符合未来互联网的发展趋势。无论是内容创作者还是普通用户,都将从中受益,实现真正意义上的多平台互联和内容共享。拥抱跨社交网络,就是拥抱更开放且丰富多彩的数字生活方式。