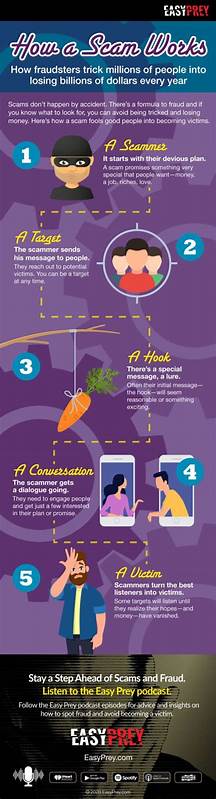

在数字化和社交媒体高度发达的今天,网络诈骗的形式层出不穷。然而,令人震惊的是,许多诈骗受害者在被骗时却全然不知。这不仅与个人的判断力有关,也与诈骗手法的隐蔽性及心理学机制息息相关。为了帮助更多人认识并远离诈骗,本文将探讨为什么许多受害者无法意识到自己正在遭受诈骗,并提供三个关键警示让大家保持警惕。 一、诈骗的心理游戏 诈骗者往往采用精心设计的心理游戏来操控受害者的情绪。他们利用人的情感弱点,如贪婪、恐惧和同情心,通过营造紧迫感或承诺高额回报,引导受害者做出不理智的决策。

例如,诈骗者可能会告诉受害者他们已经中奖,但必须迅速支付一定的费用才能领取奖金。由于可能失去“机会”的恐惧,受害者很容易被迷惑而投入资金。 这种心理操控的手法使受害者在被侦测到时,往往已经陷入了深深的怀疑与困惑之中。他们可能会开始怀疑自己的判断力,认为自己可能得不到或是失去更多,因此更难于相信自己其实是被诈骗了。 二、社交工程的影响 许多诈骗者会利用社交工程技术,通过建立信任关系来欺骗受害者。例如,他们可能伪装成某个公司或机构的工作人员,甚至冒充朋友和家人。

他们会通过社交媒体了解受害者的生活点滴,以便在接触时能够更切合实际,从而建立信任感。当受害者觉得对方可信赖时,他们便更可能放松警惕,做出决策。 受害者在这种情况下很难意识到自己已经被操控了,因为他们所接触到的信息来自看似可信的人或机构。诈骗者的伪装和设定的情境,使得受害者在面对骗局时根本没有疑虑,甚至在实际遭受损失后也会在内心深处自我辩护,认为自己做出的是正确的选择,直到事态发展得不可收拾。 三、技术的隐蔽性 随着网络技术的发展,诈骗手法也在不断演变,比如利用虚假网站、伪造链接、假冒邮件等,这些手法极具隐蔽性,很多人在懵懂中就成为了受害者。诈骗者在制造信息时,使用的技术手段日益先进,受害者往往缺乏判别的专业知识,无法立刻识别出诈骗的迹象。

举例来说,许多人在收到来自看似合法的邮件或信息时,会因为表面的可信度而放松警惕。在链接的背后,可能隐藏着恶意软件或是信息窃取的陷阱,导致个人隐私和财务安全受到严重威胁。这种技术的隐蔽性让受害者在看似正常的情况下,无法察觉到正在进行的诈骗行为。 四、三大关键警示 1. 紧急性标识:诈骗者常常利用时间压力让你做出快速决策。如果有人声称有紧急的事项需要你立即回应,如支付费用或提供个人信息,务必停下来,仔细思考,确认信息的真实性。 2. 验证身份:在与陌生人沟通时,尤其是涉及金钱交易时,一定要进行身份验证。

可以通过查阅公司官网、拨打官方电话等方式核实对方身份。 3. 保持怀疑态度:对所有的看似“过于美好”的机会保持警惕。如果某个投资或收益看起来过于诱人,务必再三考虑并咨询专业人士的意见。 总之,了解诈骗的基本知识和心理策略是保护自己免受诈骗的重要一步。通过保持警惕,接受信息时认真分析,建立健康的质疑意识,我们才能更有效地避免成为下一个诈骗的受害者。请时刻警醒,珍惜自己的财产与个人信息。

。