国际象棋作为一项智慧与策略的竞技运动,一直以来都吸引着无数爱好者关注棋局的局势变化与选手的表现起伏。许多棋迷在观看比赛回放时,会使用评估图形来直观了解局势的演进,通过对每一步棋后局势分值的可视化呈现,了解到比赛是平稳展开还是充满激烈较量。然而,这种图形信息虽然丰富,却难以直接为大众提供一个简单明确的指标来量化整场比赛的“波动程度”或者“跌宕起伏”。因此,如何将比赛走势的复杂信息浓缩为一个数值指标,成为国际象棋数据分析中的一个重要课题。 波动性分析正是在此背景下应运而生。波动性在金融领域有着成熟的定义和应用,衡量股价或者资产价格随时间的变动幅度。

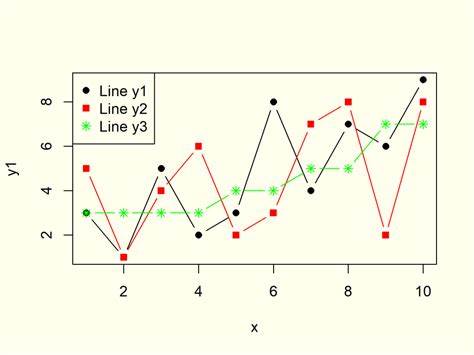

而将类似的思路应用到国际象棋中,通过分析局势分值的变化,可以量化比赛中局面起伏的激烈程度,从而判断比赛是否“平稳”或“疯狂”。通过波动性指标,棋手、教练、解说员甚至普通棋迷都能快速捕捉比赛的节奏和关键转折点。 具体而言,研究者们通常使用每一步棋后的期望得分变化来计算波动性。传统的标准差计算依赖于数值集合中的均值,但在棋局评估中,不同步数的期望得分并没有直接的平均意义。因此,针对每一步的期望得分进行差分计算,即关注相邻两步之间期望得分的变化,能够更准确地反映局势的波动。随后,将这些变化的数值平方后累积,再取平均值并开平方,类似于计算标准差的过程,从而得到一个整体的波动性数值。

这样的计算方式强调了变动较大的步伐对波动性的贡献,同时弱化了那些轻微变化的影响。 值得一提的是,计算波动性时,还可以调整指数参数,以加大对大幅度变化的权重。比如,将差值的绝对值进行平方处理,如果改为更高次方,则对极端局面变化的敏感度会提升,能够更关注那些决定胜负的重大走向。但这也带来一定的权衡,因为过分强调极端跳跃可能会将单个失误放大,从而影响整体评价的稳定性。通过试验调整参数,能够找到平衡点,让波动性指标既敏锐又具备代表性。 本文作者通过分析多场著名比赛,进一步验证了波动性指标的有效性。

比如在2025年挪威棋王赛中,卡尔森对阵埃里加伊西的比赛以平稳著称,波动性得分明显较低,反映了比赛中局势演进的连贯性和较少的戏剧性转折。而1957年塔尔对科布伦茨的急烈对局,以及2022年世界快棋锦标赛卡尔森对拉波特的精彩交锋,波动值较高,体现了双方激烈的攻防转换和多次评估的剧烈波动。 通过对比可以发现,波动性并非单纯由单个大幅失误决定,而是对全局变化的综合反映。例如虽然卡尔森-拉波特对局中存在明显的估值波动,但局中多个平稳步骤拉低了整体波动性评分。相反,塔尔-科布伦茨比赛波动更为持续,全局起伏频繁,因此呈现出更高的波动值。这种分析帮助我们更全面、细致地理解一场棋局的“紧张感”以及棋手在局势掌控上的动态变化。

同时,波动性指标还面临一些挑战和潜在改进方向。由于不同棋手的对弈水平和风格千差万别,波动性往往受对手质量的影响较大。弱棋手棋局中往往更多错误,从而增加整体波动,而强棋手稳定发挥则降低波动性。这在跨比赛甚至跨赛事中进行比较时,可能造成一定偏差。因此,有学者建议结合特定赛事数据或限定对手范围内的比赛,来获得更为公平和客观的波动性评估。 此外,波动性分析还可以拓展到不同时间控制的比赛分析中。

例如速战速决的快棋和闪电战局,因时间压力往往出现更多判断失误和局势跳动,故其波动性理论上应当较传统慢棋更高。研究这类数据,将有助于了解不同比赛节奏对棋局波动及选手表现稳定性的影响,进一步丰富国际象棋数据科学的研究内容。 随着人工智能和大数据技术的进步,国际象棋数据分析进入了全新的时代。基于对局评估的波动性指标提供了一个简洁易懂且数学基础扎实的衡量工具,既能服务于专业研究,也能为普通棋迷带来更生动的比赛体验。未来,结合更多棋局维度指标,如控场力度、棋子活动性以及选手心理波动等,将有望构建更全面的棋局动态评价体系。 综上所述,量化棋局波动性为理解和欣赏国际象棋比赛开辟了一条创新路径。

它不仅帮助我们发现比赛中的精彩瞬间,还能从数值层面揭示选手在压力下的应变能力与技术稳定性。对于热爱国际象棋的社会大众和专业人士而言,深入研究棋局波动性有助于挖掘蕴藏在黑白棋盘背后的无尽智慧与魅力,引领观赛与训练进入更加科学与理性的新时代。随着未来更多数据的积累和分析方法的完善,棋局波动性指标必将成为国际象棋运动不可或缺的重要组成部分。