在当今数字化时代,数据的可用性和政策日益成为科研界和公众讨论的热门话题。随着科技的迅猛发展,数据不仅是推动科学研究进步的动力,也是各行各业决策的重要依据。因此,各种数据共享政策、数据可获取性要求以及对个人隐私的重视,构成了现代信息社会的重要基石。本文将解读数据可用性及其相关政策的意义及影响,并探讨如何平衡数据共享与保护个人隐私之间的矛盾。 首先,数据可用性是指在确保合法合规的前提下,研究者和公众能够访问和使用数据的程度。通过实现数据的开放共享,科研成果可以得到更广泛的验证和应用,从而推动科学的进步。

在医学、环境科学以及社会科学等领域,研究者通过数据共享平台,能够更方便地获取他人的研究数据,从而加速自身研究的进展。例如,在公共卫生领域,疫情数据的实时共享不仅能帮助研究人员迅速了解疫情动态,也使得政策制定者能够根据实情调整防控措施。 然而,数据的开放共享并非没有挑战。随着个人数据保护法律的不断完善,如欧盟的通用数据保护条例(GDPR),相关数据共享政策的制定变得愈发复杂。研究者在共享数据时,必须考虑数据中是否包含敏感的个人信息,如姓名、地址、联系方式等。一旦泄露,这些信息可能对个人造成严重的隐私侵犯。

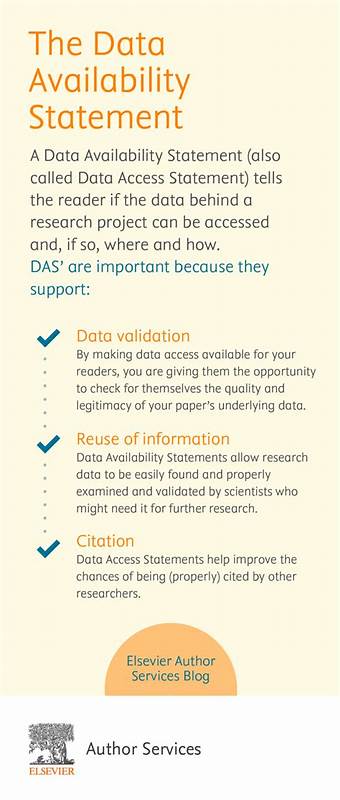

因此,许多学术期刊和机构在推动数据共享的同时,也强调了对参与者隐私的保护。 在这样的背景下,许多科研机构和期刊纷纷制定了明确的数据共享政策,以确保数据既能被有效利用,又能保护个人隐私。例如,某些期刊要求作者在提交论文时,必须提供数据可用性声明,说明数据的获取途径以及共享的条件。这些声明不仅提升了研究的透明度,也为其他科研人员提供了借鉴。 以《白血病》期刊为例,该期刊遵循“春天自然”出版集团的数据政策,明确要求所提交的研究材料,包括所有相关原始数据,必须向任何希望使用它们的研究人员开放,前提是不违反参与者的保密协议。这样的政策不仅鼓励作者对数据进行公开,还要求研究者能够清晰地描述数据的获取方式以及如何进行访问。

除了期刊政策外,许多国家和地区也在推动数据共享的立法。例如,美国国家科学基金会(NSF)要求获得资助的研究项目必须制定数据管理计划,明确数据的存储、共享和开放访问策略。通过这种方式,科研资金的使用更加透明,也促进了研究成果的广泛传播。 进一步来看,数据可用性还需要结合合适的技术手段。随着数据量的激增,如何高效地存储、管理和分析数据成为了一项重要任务。云计算和大数据技术的迅猛发展,为数据的存储和共享提供了有力的支持。

研究者不仅可以将数据上传至公共数据库,还能够利用数据分析工具对海量数据进行深入剖析。 然而,数据共享并不意味着对所有数据的无限制访问。对于某些涉及伦理和法律风险的数据,比如涉及人类参与者的实验数据,研究者须严格遵循相关法规。在这些情况下,研究者可以选择在共享数据时,隐藏或去标识化敏感信息,以保护参与者的隐私。此外,当数据不能公开时,研究者仍然可以在论文中说明数据获取的条件和方式,以确保透明度。 在国际合作日益增强的今天,数据共享的重要性愈发突出。

不同国家和地区在数据管理和共享方面存在差异,如何促进跨国界的数据共享,成为一个雷区需要谨慎对待的问题。例如,欧盟实施的GDPR对数据的跨境流动提出了严格规定,这使得一些希望将数据与国际研究者共享的团队面临挑战。因此,建立统一的国际数据共享政策和框架显得尤为重要。 总结来说,数据可用性及其相关政策是现代科研和信息社会的重要组成部分。通过开放共享数据,科研工作者不仅能够促进知识的传播与交流,也能够激发新的研究灵感。同时,面对个人隐私和数据安全的挑战,各科研机构、期刊以及立法机构正在不断探索有效的解决方案,以确保在推动科学进步的同时,保护参与者的基本权利。

未来,我们需要在数据共享与隐私保护之间找到一个平衡点,以便科学研究能够在更大范围内惠及社会。