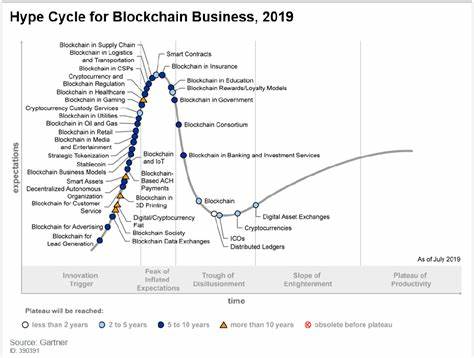

在当今快速变化的科技世界中,科技趋势的评估和预测至关重要。而Gartner Hype Cycle,作为科技评价和预测的重要工具,常常受到热议。然而,随着David Gerard在《攻击五十英尺区块链》一书中对该模型的批评,Hype Cycle的有效性和实用性开始受到质疑。 Gartner Hype Cycle是一种图示工具,用于展示新兴技术的成熟度、采用率和社会应用的周期。该模型通常包含五个阶段:技术触发、期望膨胀、幻灭低谷、启蒙斜率和生产率 plateau。最初,许多企业和决策者依赖Hype Cycle来指导投资和战略决策,认为它能够预测技术的未来发展。

然而,David Gerard直言不讳地指出,这种工具随着时间的推移,逐渐变得不可靠。 Gerard在其书中提出,Gartner Hype Cycle更多的是一种"炒作"而非现实。他认为,虽然此模型为人们提供了一个有趣的视角来理解技术发展的过程,但它常常忽视了技术实施中的复杂性和不可预见的挑战。他警示,过分依赖这种模型可能导致企业在选择技术投资时错误地评估风险。 在进入Hype Cycle的“期望膨胀”阶段时,很多技术往往吸引了大量的关注和投资。比如,区块链、人工智能和物联网等新兴技术在其初期都经历了这样的热潮。

这一阶段的特征是鼓吹技术的潜力,吸引众多企业和投资者的兴趣。然而,正如Gerard所指出的,进入“幻灭低谷”后,许多企业开始意识到这些技术其实并没有想象中的那么美好,随之而来的失望感往往造成了大量的资本和人力资源浪费。 以区块链技术为例,最初它承诺颠覆传统金融体系,实现去中心化、透明化的理想。然而,随着时间的推移,企业在实际应用区块链时面临诸多技术难题,诸如可扩展性、数据隐私和安全性等问题,并未如预期那样一一解决。Gartner Hype Cycle在这种情况下似乎未能有效地指导企业进行合理的技术投资,反而让许多企业在幻灭后面临尴尬的局面。 David Gerard强调,我们必须警惕那些愿意完美化技术的声音。

他指出,经过长时间的炒作和宣传后,技术的实际应用情况往往较难以预见。对于公司和决策者而言,Hype Cycle只是一种趋势图示,决策时不应过于依赖这种模型。相反,他们应该深入研究技术背后的实际挑战,并未雨绸缪,而不是等待市面上的热潮来临。 除了技术本身的复杂性外,组织文化和市场环境也在很大程度上影响着技术的应用和成功。许多企业在追逐潮流时,忽视了自家文化与市场需求之间的匹配。这种不匹配会进一步加大技术实施的难度,从而导致最终的失败。

因此,面对潜在技术的投资时,企业决策者需要具备更全面的视角。他们应该在Gartner Hype Cycle提供的信息的基础上,结合自身的企业战略、市场动态和客户需求,综合考虑各种可能的风险与收益。在这个过程中,持续的技术审查和反馈机制也显得尤为重要。通过实际应用中的反馈,企业能够及时调整战略,确保技术投资的价值最大化。 总体而言,Gartner Hype Cycle固然给我们提供了一个观察科技发展的框架,但过于依赖它可能会导致判断失误。David Gerard对该模型的批评为我们敲响了警钟。

在追逐创新技术的过程中,企业需要保持理性,深入分析各种技术的潜力和挑战,制定科学、合理的投资决策。这不仅能有效避免盲目跟风带来的风险,也能帮助企业在激烈的市场竞争中占据有利地位。 最后,科技的发展必然是波动的,Hype Cycle只是其中一个阶段性的写照。面对瞬息万变的科技环境,企业应以开放和持续的态度学习与适应,才可能在未来的科技浪潮中立于不败之地。通过批判性地看待工具和模型,我们才能更好地掌握技术发展的规律,为自己的企业开辟一条更为明晰的前进道路。