在数字时代,社交媒体已成为内容创作者实现自我价值、连接观众的重要平台。尤其是在电商领域,许多网红通过推广亚马逊等大型电商平台的产品,打造了全新的职业路径。然而,随着内容不断增加和趋同,版权纠纷也逐渐浮出水面。近期备受关注的“米色亚马逊网红”版权诉讼案最终走向了和解并准备被法庭驳回,这不仅是个别事件的结束,更反映了当下社交媒体内容创作领域的诸多问题与趋势。该案的主角是两位风格极为相似的亚马逊网红——悉尼·妮可·斯隆克(Sydney Nicole Sloneker,原姓吉福德)和阿丽莎·谢尔(Alyssa Sheil)。两人均以简洁优雅的米色、白色及奶油色调的生活美学闻名,通过发布风格相近的照片和视频推荐相同类型的产品,吸引了大量粉丝。

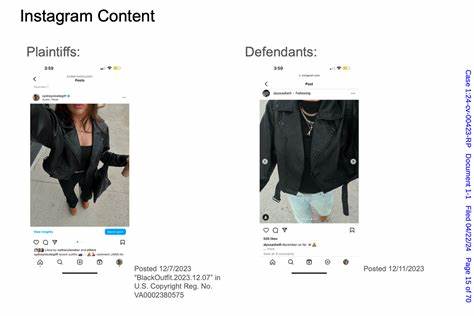

令人诧异的是,她们彼此的内容竟高度相似,导致一方提出了版权侵权诉讼。斯隆克指称谢尔涉嫌未经许可复制其照片和视频内容,甚至提出了商业标识侵权和肖像权盗用的指控。然而,谢尔的律师团队则指出,事实并非如此,部分照片的原始拍摄时间反倒是谢尔先于斯隆克完成,案件中呈现出的复杂时间线令这场争议更加扑朔迷离。最终,双方在诉讼持续一年多后共同请求法庭驳回案件,告别了这场引发媒体和公众广泛关注的纷争。诉讼各方都表示,纷争带来了巨大的财务负担和时间消耗,尤其是在内容本身属于高度重复、风格趋同的情况下,维持诉讼已无太大意义。斯隆克在社交平台上公开表示将“放手”此案,将更多精力投入到自身事业和生活之中。

而谢尔则坚定表态,自己不会因为对方的压力而退出内容创作领域。虽然纠纷暂时告一段落,但它在法律和社会文化上的影响仍不可忽视。首先,案件将社交媒体时代内容版权界定的复杂性暴露无遗。传统意义上的版权保护需要具备独创性和明显差异,但当内容趋向极度相似,且风格元素本身属于公共领域时,如何判定“侵权”边界则变得模糊。尤其在网红经济中,模仿和借鉴既是常态,也带来了原创权利的争议。其次,平台算法对内容的推荐和推广起到了关键作用,促使创作者不得不按照一定的模板和审美进行内容制作以获得更多曝光。

这种机制在某种程度上催生了“复制粘贴式”的内容风格,使多位创作者难免呈现出雷同的视觉和表达效果,进一步加大了版权纠纷的风险。此外,案件还折射出少数族裔女性创业者在数字经济中的抗争与坚持。谢尔公开声称不会被所谓“网络欺凌”打倒,体现了新一代创业者在面对行业压力时的坚韧以及对公平竞争环境的呼唤。该事件也引发了公众对于“网红”内容本身究竟是艺术、商品宣传还是个人品牌构建的讨论。社交媒体上内容创造往往混淆了多重属性,版权法如何适应这样的新业态,仍是法律改革和行业自律需要共同探索的问题。从宏观层面看,社交媒体及电商平台依赖于潮流、审美和用户参与,将人们的生活方式商业化、视觉化,也令诸多内容趋于标准化。

这一现象一方面降低了门槛,让更多人能够参与内容创作;另一方面则限制了创新空间,助长了同质化竞争。未来,社交平台或许需考虑引入更多鼓励原创和差异化表达的算法设计,促进内容生态的健康发展。到目前为止,“米色亚马逊网红”案件虽然未能成为版权法上的里程碑判例,但它成功引发了行业内外的广泛讨论,提醒人们关注内容创作的原创性、权益保护以及商业运作之间的平衡。对于广大内容创作者而言,这起案件警示他们在内容生产过程中不仅要注重吸引力和传播效果,更需关注版权合规和自身品牌建设。对消费者而言,这意味着他们应以更审慎的眼光解读网络内容,不盲目追随流行声音,辨别真正有价值和有创意的作品。综上所述,虽然法院即将驳回“米色亚马逊网红”版权诉讼,但背后折射出的社交媒体时代版权难题、内容创新困境及算法驱动的审美趋同依然值得深入反思。

未来,随着创作者生态和法规的不断演变,如何在保护原创权利和促进自由创新之间找到平衡,将是整个行业亟待解决的核心课题。