近年来,人工智能在代码生成领域取得了令人瞩目的进展。大规模语言模型(LLM)如GPT系列凭借其强大的模式识别和文本生成能力,已经能够生成语法合理、结构复杂的代码片段,并在多个编程任务的测试基准中表现出优越性能。这种基于大规模数据训练和概率预测的方法,虽然在代码复用和模版拼接方面展示出独特优势,但本质上仍是一种统计学上的序列模式匹配,更多地依赖语言的表层结构而非程序的深层语义和逻辑推理。将这种技术视为真正的程序构造过程,可能会造成根本性的认知错误。代码生成并非简单的文本拼接,而是一种基于逻辑和语义的严谨推导过程。 正因如此,程序综合(Program Synthesis)作为一个研究领域开始重新受到关注。

程序综合的目标不仅仅是生成“看似正确”的代码,而是严格根据规范(Specification)合成经过形式化验证的程序。在传统软件开发过程中,代码的正确性依赖测试和调试,存在一定的不确定性和人为盲点;而程序综合追求的是从根本上消除这些漏洞,通过数学和逻辑的证明手段确保程序的行为与预期严格一致。这一思路在过去由于计算复杂度极高而难以实现,但随着函数式编程和类型理论的发展,特别是依赖类型(Dependent Types)的引入,为构建可验证程序提供了坚实的理论基础。 依赖类型允许程序员将程序规范直接编码进类型系统,类型检查过程本质上就是部分程序的形式验证过程。利用这种机制,开发者可以设计出带有“孔”(Hole)的不完整程序框架,这些孔标记着程序尚未实现的部分,程序综合器的职责则是在类型约束下自动填充这些空白。举例来说,在依赖类型伪代码中定义的向量拼接函数,类型系统会明确保证拼接后的向量长度等于两个输入向量长度之和。

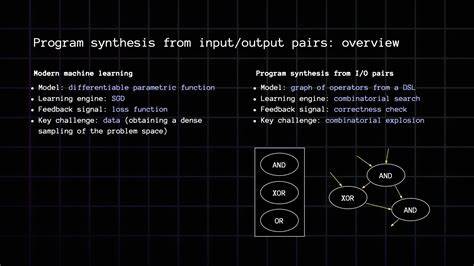

程序员撰写函数骨架,留下一个类型明确的孔,综合器只需在可用上下文和类型限制内搜索满足规范的合适表达式,最终完成函数实现。Agda、Coq和Lean等依赖类型语言的实践证明了这种方法的可行性和巨大潜力。 值得一提的是,近年来DreamCoder这类系统的出现将神经网络与符号搜索结合,开启了程序综合的新篇章。DreamCoder以贝叶斯模型驱动的“醒-睡”学习周期,既在“醒”阶段针对输入输出示例解决合成问题,也在“睡”阶段对已有的解决方案进行模式抽象与库扩展,同时训练神经网络辅助搜索。这样的闭环使得系统能够不断自我提升,构建领域专用语言和优化的搜索策略,实现更加高效和智能的程序生成。基于此,研究者进一步提出将类型驱动的程序综合视作强化学习问题,利用策略优化算法(如PPO)训练智能体在“动态类型环境”中逐步完成程序的合成任务。

不同于纯粹的语法预测,这种方法侧重于理解和学习程序的语义结构和逻辑关系,朝着真正的可证明正确程序自动生成迈进。 然而,程序综合的发展也面临严峻挑战。构建完善的形式规范体系和高质量的规格库需要大量人力与领域知识投入,其工程难度和经济回报尚无法与当前基于大数据的统计方法竞争。同时,现有大规模生态系统如NPM、PyPI等由于其广泛的包生态和经济驱动力,仍然偏重于快速迭代和代码复用,而非彻底的形式验证。历史上纯形式工具虽然技术先进,却难以突破实践应用的规范壁垒,未能广泛替代主流编程语言及其生态。当前软件产业更倾向于利用概率模型结合海量已有代码实现问题解决,而非从无到有的程序证明式合成。

尽管如此,程序综合仍然是软件工程未来的重要方向。随着函数式编程语言的普及和类型系统的不断增强,开发者将逐步习惯在指定类型规范的框架下开展编程,推动软件质量和可靠性的大幅提升。将神经网络与形式方法结合的尝试不断拓宽自动化合成的能力边界,有望在关键领域如安全关键系统、嵌入式软件和复杂算法验证中发挥变革性作用。未来,人工智能辅助开发不仅是语言模型的表面扩展,更是构建人机协作形式化推理体系的基础,引领全面智能化编程时代到来。 回顾40年来,函数式编程和形式方法始终保持技术纯洁和数学优雅,却在商业生态竞争中略显边缘化。相比之下,基于统计模型的快速普及依托庞大代码库和社区效应迅速扩张,形成巨大的技术惯性。

两者的不同路径揭示了技术理想与实用主义之间的张力。未来的挑战是如何融合理论的严谨和现实的适应性,从而实现既正确又高效的智能编程工具。尽管前路艰难,程序综合仍以“机器中的λ演算”之精神,激励着研究者探索人工智能和软件工程的新边疆。实现这一愿景或许需要时间,但梦想的曙光已然初现。