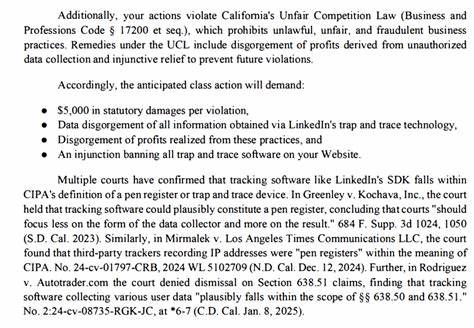

中国互联网的独特管控模式近年来逐渐成为全球关注的焦点。作为世界上网民最多的国家,中国如何有效管理庞大的信息流通,确保政治稳定与社会秩序,是理解现代网络治理的关键。“锁网”这一术语生动地阐释了中国互联网审查机制的全貌,不仅是简单的“防火墙”,而是一套动态、复杂、多层次的人机系统,涵盖了网络层和服务层的多维度管控,深刻影响着用户的线上行为和国际网络环境。 传统认知中,谈及中国网络审查,人们往往想到“长城防火墙”,仿佛一道固若金汤的边界屏障,将不受欢迎的信息拒之境外。然而事实上,中国的网络控制远超边境防护的范畴。网络层级的审查,虽由多样的设备拼接而成,组成庞大分散的监管体系,能够屏蔽国外不符合政策要求的网站和服务;但这只是冰山一角。

更重要的是,服务层的审查机制——针对社交媒体、搜索引擎、视频平台和应用商店的内容管理——在塑造国民的网络体验中担当着核心角色。 服务层审查不仅仅是技术上的内容过滤,更深层次地体现为政府与企业之间的权力博弈。中国政府对国内所有用户生成内容的平台施加严格监管,企业必须配合实施内容删除、账号封禁和信息屏蔽等操作,否则面临巨额罚款甚至业务停摆。对于诸如小红书这类流行的社交应用而言,面对突如其来的海外用户涌入,背后的合规压力和内容监管挑战也显著增加。限制包含政治敏感信息的帖子、屏蔽影响社会稳定的言论成为默认任务,而许多外国用户则因文化差异与信息管控而逐渐调整发帖内容,这也揭示了审查对普通用户线上交流自由的直接影响。 中国网络审查体系采用了多重工具组合,包括关键词屏蔽、人工与AI内容审核、账号监控与举报机制,以及元审查策略——即通过限制特定类别的应用上架,使敏感信息难以触及大众。

比如,VPN和某些外国社交媒体应用在中国应用商店被禁售,导致中国网民主要依赖国内替代产品,形成了独特的信息生态。这种“平台替代”现象加剧了信息流动的地域壁垒,也限制了跨文化的自由沟通。 值得关注的是,“锁网”系统并非完美无缺。由于设备和技术的多样性,加之高强度流量时,会出现过滤松懈,从而使部分敏感信息偶尔“溢出”防线。研究显示,这样的“漏洞”有时达3%至25%。但这并非系统失败,而是设计上的权衡——“够用”便是目标,而非绝对完美。

通过塑造一种普遍的自我审查氛围,令广大用户避免触碰红线,达到管控效果最大化。 长期以来,外界误判中国互联网管控的动因,普遍认为其主要目的是防止社会抗议和政权动荡。然而,从更宽广的视角观察,中国领导层的目标远超表面,旨在重塑公民的信息认知和思想边界,甚至希望通过“记忆洞”策略消除特定历史事件的集体记忆。这种对“不可思议”的思想限制为网络审查赋予了更深刻、系统化的意识形态治理意义。 中国互联网管控的成本巨大,估计每年耗资数十亿美元,涉及政府研发、技术采购、平台管理及执行人力等各个环节。然而,中国用经济学上的“成本效益”原则推进审查机制,追求足够效率而非极致完美。

特别是在经济增速放缓和社会矛盾加剧的背景下,互联网审查被视为维护政权稳定与社会和谐不可替代的工具。 这种管控模式对全球互联网也产生了深远影响。随着中国企业与技术进入国际市场,其审查规范和技术手段逐渐渗透海外。像华为等大型科技企业开发的带有审查功能的网络设备,已在非洲多国投入使用,改变当地互联网治理规则。同时,跨国网络产品如合作开发的游戏和应用,也同步内置中国式审查标准,对海外用户行为进行限制,形成全球范围内的中国网络文化扩散现象。 普通网民如何应对“锁网”带来的限制?事实证明,除了少数技术娴熟且动机强烈的用户,绝大多数中国网民更倾向于遵循现有规则。

自我审查成为普遍现象,许多人宁愿避免敏感话题,选择观看娱乐内容和生活类信息。不同地区和职业人群的互联网体验也显著分化,例如部分省份叠加地方网络审查,使得信息访问更加受限,专家称此为“双层审查”现象,反映审查体系的多样化和复杂性。 未来,随着人工智能和大数据技术的融合,中国的“锁网”体系将更具智能化与精准化。自动化内容审核、实时监控和用户画像分析将进一步提高系统灵活性和效率。同时,社会舆论和国际社会对透明度与言论自由的呼声不可忽视,如何在信息控制与创新发展之间取得平衡成为中国的长期挑战。 认识“锁网”不仅是解读中国互联网管控的需要,更关乎全球数字时代信息自由、公平与安全的思考。

它提醒我们理解互联网治理的多样化模式,警惕技术滥用可能带来的言论寡头风险,并推动国际社会开展有效对话,促进网络空间的开放与包容。理解“锁网”,是理解一个正在深刻塑造全球互联网未来的重要力量。