随着全球经济环境的快速变化,近年来高校毕业生面临的就业市场愈发复杂多变。近年来,尤其是在经历了新冠疫情的冲击后,经济复苏与技术创新齐头并进,给应届毕业生带来了新的机遇,同时也提出了更高的挑战。本文将从多个角度深入剖析当前高校毕业生劳动力市场的表现,帮助毕业生及相关方全面理解现阶段的就业形势,并为未来的职业规划提供重要参考。 当前高校毕业生的失业率是衡量劳动力市场健康状况的关键指标之一。近年来,得益于经济的整体回暖和多行业的复苏,高校毕业生的失业率呈现出逐步下降的趋势。但需要注意的是,不同专业背景和地区间的失业率存在显著差异。

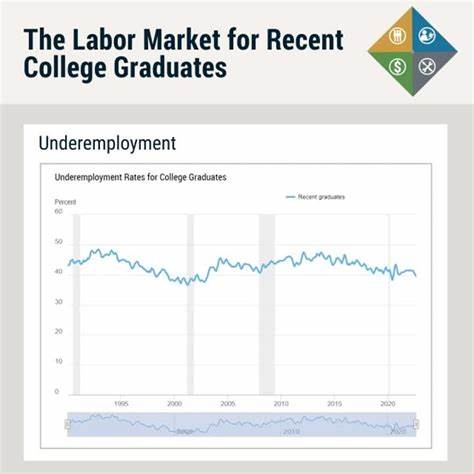

一线城市和经济发达地区的就业机会相对较多,而内陆及欠发达地区的毕业生则面临更多竞争压力。同时,理工科专业的毕业生相较于文科专业,整体就业率更为突出,体现了市场对于技术和专业技能的高度需求。 除了失业率,毕业生的“隐性失业”问题也不容忽视。这类现象往往表现为毕业生虽有工作,但所从事职位与其专业技能和学历不匹配,导致能力无法充分发挥,被称为“专业错配”或“兼职过度”。这种情况的存在不仅影响个人职业发展,也对整体劳动力市场效率产生影响。数据显示,部分专业如人文学科、社会科学等,专业匹配度较低的比例更高,这也反映了市场对这类专业毕业生的需求相对有限。

薪资水平作为衡量毕业生就业质量的重要标准,在近年来呈现多样化趋势。早期职业阶段的薪资差异由专业、行业及地区共同影响。通常,工程、计算机科学、金融等领域的毕业生起薪普遍较高,而艺术、人文类专业的起薪则相对较低。此外,随着工作经验的积累,中期职业阶段的薪资增长较为明显,表现出学科和个人能力的重要性。值得一提的是,拥有研究生学位的毕业生在薪资方面通常具有明显优势,更多的专业深造往往意味着更好的职业起点和更快的发展空间。 影响毕业生就业的重要因素还有行业选择和区域经济差异。

以经济发达地区为例,信息技术、金融服务、先进制造、文化创意等行业需求旺盛,为毕业生创造了丰富的岗位机会。反观部分传统产业和欠发达地区,岗位增长有限,转型升级压力较大,毕业生需要更多灵活应对。同时,现代就业市场中远程工作和自由职业逐渐兴起,也为大学生提供了新的职业选择和发展空间。 除了硬性指标,毕业生自身的综合素质也对就业竞争力至关重要。从市场需求来看,除了专业知识,软技能如沟通能力、团队协作、跨文化交流、适应能力以及数字技术应用能力逐渐成为企业招聘的重要标准。高校教育体系也正逐步调整,将实践能力和创新能力纳入人才培养重点,帮助学生更好地适应职场需求。

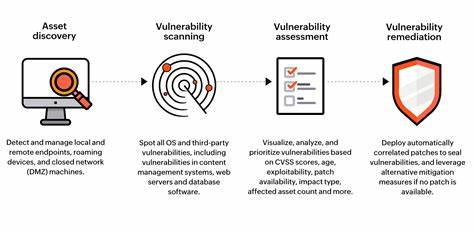

近期依托大数据与人工智能技术的就业数据分析,为就业政策制定和毕业生职业指导提供了精准支持。通过高级数据分析工具,相关机构能够实时追踪各行业岗位需求变化、薪资水平走势及区域就业形势,有助于毕业生制定科学的职业规划。高校也依托数据平台优化专业设置和就业服务,切实提升毕业生的职业匹配度。 展望未来,高校毕业生就业市场将继续面临国际经济环境变动、技术创新不断推动行业变革等多个变量影响。面对就业结构调整和职业多样化趋势,毕业生应积极提升自身综合竞争力,灵活把握行业发展机遇。此外,用人单位和高校应加强合作,推动产教融合,打造贴合市场需求的人才培养和输送机制,促进毕业生实现更高质量的就业。

综上所述,当前高校毕业生的劳动力市场体现出多样化和动态化的特点。就业压力虽然依然存在,但整体趋势向好,尤其在新经济领域展现出巨大潜力。毕业生需要结合自身专业优势与市场发展方向,注重技能提升和实践经验积累。相关政策和社会资源的优化配置将为他们提供更有力的支持。面对未来,大学生和社会各界应共同努力,打造良性发展生态,推动高校毕业生就业实现持续稳健的增长。