近年来,美国制造业的复兴成为了社会关注的焦点。然而,尽管政策层面鼓励本土制造业发展,工厂却面临着前所未有的劳动力短缺问题。数据显示,目前制造业有近40万个岗位空缺,且这一数字有进一步增长的趋势。劳动力不足不仅制约了工厂的生产能力,还直接影响了产业升级与国家经济的整体竞争力。制造业为何难以吸引足够的合格工人?背后有哪些复杂原因?本文将从多维视角深入探讨制造业人才荒现象及其根源。首当其冲的是人口结构变化所带来的劳动力紧缩。

美国及许多发达国家的蓝领劳动力大多集中在“婴儿潮一代”,随着这一代人陆续退休,制造业失去了大量经验丰富的工人。然而年轻一代对于制造业岗位缺乏足够兴趣。一方面,传统制造业工作被视为环境艰苦、薪酬相对偏低,缺少灵活的工作时间,导致年轻人更愿意选择服务业或其他领域的职业。另一方面,社会普遍推崇大学教育,鼓励青少年追求高等学位,蓝领职业被某些圈层标签化为“不理想的职业选择”。教育引导偏重于学术成就,而对技术工种的宣传和认可不足,使得制造业无法源源不断地获得新鲜血液。技能差距则是制造业用工难题的另一个核心。

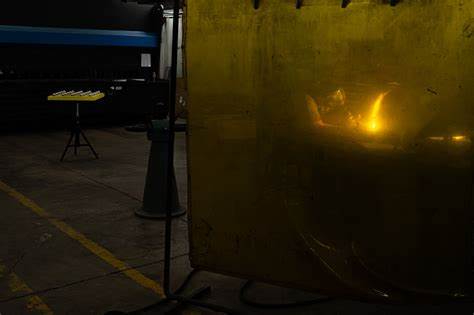

现代制造业远非过去的流水线工作,智能制造、自动化设备和软件操作日益普及,岗位对技术和专业知识的要求迅速提高。但由于职业培训系统和教育体系未能紧跟产业发展步伐,许多工人难以掌握现代设备操作所需的技能。尤其是高中毕业生通常缺乏针对性培训,企业要么投入大量资源进行内部培训,要么面临招聘困难。此外,现有的劳动力市场中,大学毕业生人数众多但缺乏适应制造业需求的实践能力,反而使得高学历人才出现“就业结构性错配”,加剧了蓝领工人的缺口。政策因素也深刻影响制造业人才流入。美国某些移民政策的调整导致部分潜在劳动力受到限制,尤其是依赖外籍劳工补充的传统工厂,因移民环境趋严,招聘渠道受阻。

同时,政府对技能培训项目的投资削减,使得相关职业教育资源减少,影响了职业转换和青年职业培养。曾经帮助弱势青年进入技工领域的项目如“职业之路”(Job Corps)遭遇资金缩减,限制了其培训和就业服务的覆盖面。在制造业与政策支持的合作中,如何平衡劳动力供需与移民政策,成为亟需解决的难题。面对现状,企业也不断探索创新的人才培养方式。越来越多的制造企业开始跳出传统招聘模式,例如与高中建立联动机制,开展企业开放日或参观活动,让学生实地感受现代化工厂的环境和技术优势,从而激发他们对制造业职业的兴趣。同时,针对退伍军人和职业转换者,部分公司开设短期的技能强化培训课程,帮助他们快速适应制造岗位需求。

企业高管亦呼吁更灵活的用人标准,减少过度依赖学历作为招聘门槛,更多关注工作经验与实际操作能力,达到用工与岗位要求的最佳匹配。此外,制造业的技术进步也提出了新的挑战和机遇。自动化和人工智能的应用迫使工厂需要的新型员工不仅要具备操作传统机械的能力,更要掌握数据分析、设备维护和软件操作等综合技能。这就要求培训体系与产业发展紧密衔接,职业学校及社区学院的课程设计要切合行业需求,形成产学研一体化的现代技能教育体系。只有通过不断提升劳动力整体素质,才能有效缓解技工岗位空缺,推动制造业的智能化转型。从长远来看,缓解制造业用工短缺并非短期之事。

政府、企业、教育机构及社会需共同协作,优化职业教育环境,改善制造业的职业形象,提升岗位吸引力。在政策层面,应积极引导资金投入,支持专项培训项目,同时合理调整移民政策,确保关键岗位的人才供应链。企业应敢于创新用人机制,注重多样化招聘模式以及员工职业发展路径设计。教育系统应加强职业技能培训,改进教育理念,推动技术工人职业价值的社会认可。制造业人才荒不仅是经济结构转型的副产品,更是社会文化、教育体系与政策环境交织的复杂现象。只有正视蓝领劳动力的核心价值,重塑培训和职业发展体系,才能为制造业注入持久动力与活力。

未来的制造工厂将是技术密集、人才驱动的创新场所,这需要一个具备高技能、高素质劳动力队伍的支持。面对40万空缺岗位的挑战,制造业各方需携手共进,破解人才瓶颈,实现产业持续健康发展。