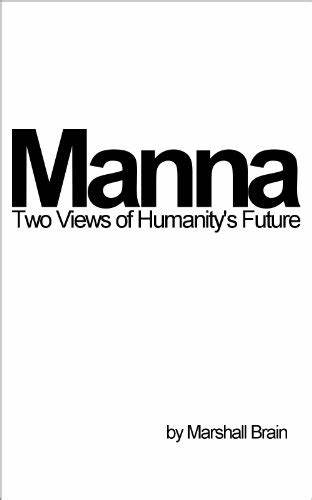

随着科技的高速发展,尤其是机器人技术和人工智能的广泛应用,人类社会正进入一个变革期。传统的劳动力市场正在经历巨大的冲击,许多岗位逐渐被自动化和机械替代,随之而来的失业潮成为不可忽视的现实。美国科技作家Marshall Brain在其作品《玛纳》(Manna)中,细致描绘了机器人革命带来的人类未来的两种不同命运。这部作品不仅是对未来社会的预见,也是对人类如何应对科技带来的挑战与机遇的深刻思考。 在《玛纳》中,Brain设定了一个机器人代替超过半数工作岗位的场景,描写了人类必须适应一个基础经济和社会结构发生根本性变化的时代。第一种视角呈现了未来充满希望的可能性。

在这个设想中,由机器人负责生产和服务,大量的人类无需为生计奔波,生活质量得以显著提升。由于自动化极大提高了生产效率,物资供应变得丰富且价格低廉,人们能够享受更高的自由度,专注于创造力、教育、娱乐以及个人成长。社会通过基础收入保障每个人的生活需求,消除了贫困和失业带来的社会压力。这个世界的关键在于人类适应新环境,建立起以科技为依托的共享经济体制,推行公平的资源分配。另一种视角则描绘了相反的未来,即机器大规模取代就业带来社会动荡和阶级分化。随着大量工作消失,失业人口急剧增长,传统的就业和收入结构瓦解,社会不平等问题愈发严重。

贫困和绝望成为许多人的常态,社会安全网薄弱,公共资源紧张,犯罪率和社会冲突不断激增。在这个未来,人类未能合理应对机器取代劳动力的压力,缺乏有效的公共政策支持和社会共识,导致社会体系陷入混乱。 《玛纳》不仅仅是科幻设想,而是对当代科技发展趋势的警示与提醒。Brain指出,面临机器人和人工智能带来的广泛影响,社会必须积极塑造自己的未来,而不是被动接受既定命运。他强调未来的方向取决于人类如何设计经济制度、教育体系和社会保障机制。例如,基础收入(Universal Basic Income)成为解决失业问题和促进社会公平的重要方案之一。

它能够为每个公民提供基本生活保障,减轻就业危机引起的经济压力。此外,持续教育和技能培训也被视为关键,帮助人们适应快速变化的劳动力市场,转向更加依赖创造力和情感交流的职业领域。 《玛纳》还提出了机器人社会中的伦理和价值观问题,如自动化带来的隐私权、劳动意义的重新定义以及人类尊严的维护。在未来,人类不再以劳动作为生存的唯一手段,这对传统的身份认同构成挑战,社会必须重新思考个体的价值和生活目标。同时,随着机器人承担更多任务,人类如何防止技术滥用、保障公平权利,也成为不可回避的议题。 该书内容触及广泛层面,包括经济学、社会学、心理学和科技伦理。

它邀请读者深入思考科技进步对社会结构的深层影响,并激励人们探索可能的解决路径。无论是对科技乐观主义者,还是对变革持谨慎态度的读者而言,Brain都提供了一幅丰富且现实的未来图景。 总结来说,《玛纳》展示了机器人时代下人类未来的两种主要走向:一是借助科技进步实现繁荣和自由,二是陷入经济困境和社会危机。关键在于社会能否及时制定合理的政策,调整自身的生产和生活方式,拥抱并引导科技发展,而非被其动摇和主导。如今,在自动化技术快速成熟的时代,这些思考尤为重要。它敦促我们反思现代社会建设的根本理念,在未来的科技浪潮中找到可持续且具有人文关怀的发展路径。

通过探讨《玛纳》中的未来设想,每个读者都能更加清晰地认识到:未来并非不可预测,而是由当下的行动和选择决定的。拥抱科技变革的同时,我们必须坚持人类价值,推动社会公平,确保科技进步真正服务于全人类的福祉。