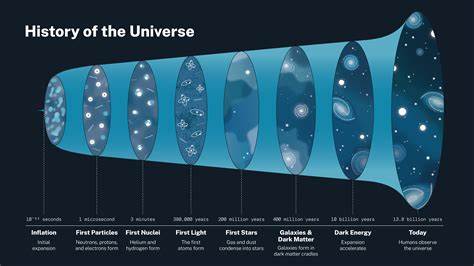

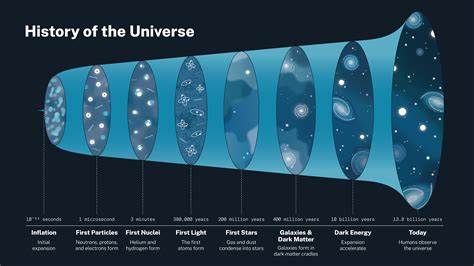

宇宙的存在与起源一直是人类探索的终极问题之一。为什么宇宙会存在?宇宙中的物质为何占据主导地位,而反物质却几乎消失无踪?这些未解之谜不仅涉及天文学,也牵涉到基本粒子物理学与宇宙学领域的核心。近日,位于瑞士日内瓦附近的欧洲核子研究中心(CERN)的科学家团队发布了关于物质与反物质之间不对称性的重要研究成果,揭示了宇宙为何能够存在的新线索,这一发现为解答宇宙起源难题带来了曙光。宇宙诞生于大爆炸,大约138亿年前,初始时刻物质和反物质应以等量产生,理论上应相互湮灭,最终留下真空。然而,现实中的宇宙却被物质主导,反物质极为稀少。为何会出现如此巨大的物质–反物质不对称?这是宇宙学中著名的“重子不对称性”问题,长期困扰科学家。

为了解答这一问题,必须研究基本粒子在物理过程中是否存在微妙差异,即CP(电荷-宇称)对称性的破坏。CP对称性是粒子物理中的一个重要概念,指的是宇宙中的物质如果以电荷反转(即粒子转变为反粒子)并进行空间反射(镜像反转),物理规律应保持不变。然而,实验表明在弱相互作用中,CP对称性被破坏,这种违反有可能解释为何物质能够在宇宙中占据优势。CERN的LHCb实验专注于研究含有底夸克(b夸克)的粒子衰变过程中的CP破坏现象。最新的研究报道揭示了在质子–质子碰撞产生的美重子Λb0衰变过程中,首次明确观察到了该类重子粒子衰变中的CP对称性破坏。这是粒子物理学领域的重大突破,因为之前CP破坏主要在介子(由夸克-反夸克组成的粒子)衰变中被发现,而重子(由三个夸克组成的粒子,构成了宇宙中常见的质子和中子)中CP破坏现象尚无定论。

通过分析约9 fb−1的高能碰撞数据,研究团队对Λb0粒子衰变到质子、负kaon和两个带电介子的四体终态进行了深入探测,发现该衰变过程中的CP不对称性达到了2.45%,这一结果以5.2个标准差的显著性排除了偶然性。更为重要的是,该不对称性在某些特定的相空间区域达到了5.4%,表明特定的中间态共振对CP破坏起到了关键作用。这些成果表明,CP对称性破坏不仅存在于介子系统,也普遍存在于重子系统,这为解释物质-反物质不对称性以及宇宙为何存在提供了新的物理依据。科学家认为,只有当CP破坏足够显著,才可能产生大爆炸后的物质剩余,这也是宇宙中物质得以存在的根本原因。该研究背后的理论基础是标准模型粒子物理中的Cabibbo-Kobayashi-Maskawa(CKM)机制,它通过描述不同世代夸克的混合过程引入了CP破坏的相位。尽管标准模型能够解释部分CP破坏现象,但其预测的物质–反物质不对称程度远远低于天文学观测值。

这一点暗示宇宙中还存在未知的新物理现象或机制,对CP破坏贡献更大,或者有其他未被发现的过程推动了宇宙的物质起源。LHCb的这一突破性观测,也为寻找超越标准模型的新物理打开了新途径。未来,随着高强度加速器产生更大量的数据,科学家将有望详细解析重子系统中的CP破坏模式,进一步揭示强相互作用中复杂的强相位差与树图、环图过程的干涉,为解答宇宙根本问题提供矢量和新的物理视角。这项研究不仅是粒子物理学的重要进展,更与宇宙学和基础物理学的核心密切相关。通过理解物质和反物质的微妙差异,我们逐步接近理解宇宙为什么存在的终极奥秘。这一切突显了现代科学合作的重要意义,以及高能物理实验在宇宙起源研究中的独特价值。

CERN的不断探索正引领我们走向对宇宙更深层的认知。未来,基于此项成果的进一步研究,将可能揭示新的粒子物理规律,甚至回答宇宙大爆炸以来的物质不对称产生机制,为解锁宇宙存在的秘密铺平道路。科学的航程仍在继续,宇宙的神秘面纱也将愈发清晰。