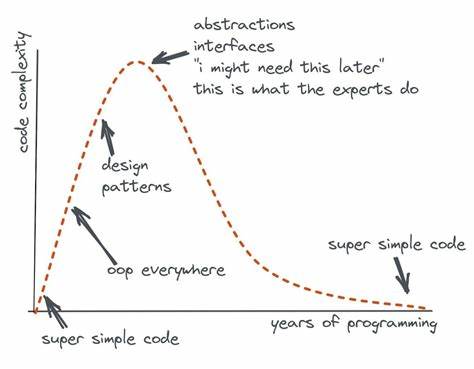

在当今软件开发行业,复杂性似乎成了一种“迷恋”。无论是插件、抽象层、依赖库,还是各种架构模式和配置,开发者们往往花费大量时间和精力来解决一些本质上非常简单的问题。为何我们会陷入这种过度设计的怪圈?这种“复杂迷恋”究竟是软件进步的必经之路,还是让我们偏离本质的陷阱?探讨这些问题,对于任何一名开发者和技术管理者都尤为重要。软件开发起初是为了满足具体需求和解决实际问题的一种手段。但随着时间推移,技术栈迅速扩展,行业内部出现了众多“最佳实践”和设计范式,诸如微服务、领域驱动设计、事件驱动架构等复杂体系被频繁讨论和采用。然而,现实当中,许多团队往往在没有真正需求的前提下,便引入了过多的抽象和依赖。

写一行代码,往往不再简单。取而代之的是前置的环境配置、架构选型、依赖安装,甚至为了简单的功能实现,却需要布局成一整套复杂体系。从某种程度上说,复杂性似乎成为“成熟”和“专业”的代名词,“代码不够复杂,说明软件不够好”的观点在不少开发群体中根深蒂固。这种现象不仅带来维护成本的急剧增加,同时让新成员难以上手,影响研发效率。更为严重的是,复杂架构往往成为创新的阻碍,令团队无法快速响应业务变化。技术的本质是一种解决问题的工具,架构设计也是为了支撑业务而服务。

当设计本身成为目的,反而脱离了需求,甚至为了一些毫无必要的抽象层级和奇怪的依赖搞得逻辑混乱。很多时候,开发者为了“预见未来”的可能场景,提前构建大量接口、适配器和包装层,但这些结构在实际应用中并未真正带来价值,反而使得代码追查变得异常困难。依赖管理也成为问题之一。一些看似简单的功能需求,往往依赖若干外部库、一层层封装,增添了项目的复杂度。任何一个依赖库出现版本冲突或废弃,都可能引发连锁反应,耗费大量时间用于排查和修复,而这些时间本可以用来专注于核心业务功能的开发。虽然复杂性难以避免,尤其是在业务本身复杂或系统规模庞大的场景下,但复杂度应该是源自问题本身,而非人为堆砌的解决方案。

许多成功案例表明,一个良好设计的单体应用,往往比一个杂乱无章的微服务集群更易维护和扩展。衡量软件质量的标准,应更多关注代码的可理解性和可维护性,而非单纯追求架构的花哨和层级的堆叠。面对过度设计的挑战,开发者应始终秉持简单优先的原则,专注于当前真正需要解决的问题,而非为未来可能出现的需求做过度准备。编写三个月后仍能轻松理解的代码,是每个开发者应当追求的目标。同时,减少不必要的依赖,灵活采用架构模式,确保每一个设计决策都是有据可循且实际受益的。技术架构并非展示技术功力的舞台,而是帮助业务高效运行的工具。

这个理念提醒我们,软件工程的最终目标是创造出简洁、可持续的解决方案,而非被复杂性绑架。诚然,复杂的业务需求和扩展需求可能不可避免,但开发者应该意识到,追求复杂度本身不等于技术进步。只有在真正有需求时引入复杂设计,才能使系统保持灵活且具备良好的适应力。简而言之,摒弃复杂迷恋,返璞归真,强调问题导向和实用主义,是实现技术与业务良性互动的关键路径。软件开发不是炫耀技术知识的竞技场,而是面向现实问题的探索与解决。选择更少的复杂度,意味着能更快、更稳定地交付产品,提升团队协作效率,减少维护负担,最终为用户带来更优质的体验。

。