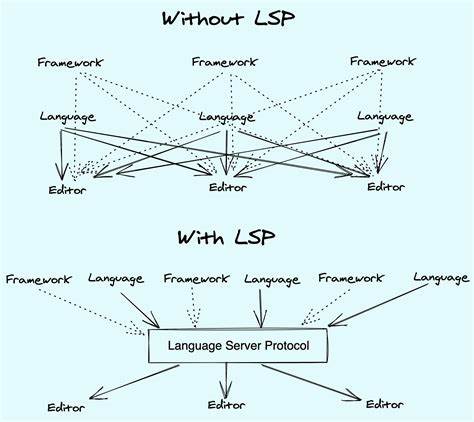

随着软件开发工具的不断进步,语言服务器作为现代集成开发环境(IDE)不可或缺的组成部分,正受到越来越多开发者的关注。语言服务器通过提供智能代码补全、语法诊断、跳转定义、查找引用等功能,极大地提升了编程效率和代码质量。本文将深入解析语言服务器的构建过程,分享从初学者到高级开发者都能受益的实践经验,帮助您理解语言服务器的核心设计思想以及实现中的各种细节。 语言服务器的诞生源于开发者对高效开发支持工具的需求。传统的代码编辑器缺乏对具体编程语言的深入理解,难以提供准确的智能提示和错误诊断。为解决这一问题,Microsoft提出了语言服务器协议(LSP),旨在规范客户端(编辑器)与服务端之间的通信方式,实现语言无关的语言服务支持。

这一协议极大降低了为多种编辑器开发语言支持的复杂度,提高了跨平台和跨语言的适配能力。 构建语言服务器首先需要深入理解LSP的通信协议。其核心基于JSON-RPC,消息通过标准输入输出(stdio)或网络套接字进行传输。消息格式设计简洁,采用带有Content-Length头的伪HTTP结构,使消息解析具备良好的通用性和可扩展性。尽管官方文档提供了全面的规范说明,但现实开发中常会遇到文档详尽但缺乏实践指导的问题,开发者需结合具体语言和项目需求灵活应变。 实现语言服务器的第一步是处理初始化和关闭的消息流程。

客户端启动时会发送初始化请求,服务器需返回其支持的功能列表,如文档同步、符号定位、补全等。随后客户端发送初始化完成通知后,服务器进入消息处理循环,持续响应各种请求直到接收到关闭消息。这一固定的启动流程确保客户端和服务器之间能高效稳定地建立通信,并统一对功能进行需求协商。 文档同步是语言服务器的基础能力,它使服务器能实时感知编辑器中文档的状态变化。编辑器会针对打开、编辑、关闭等操作发送相应的通知,服务器则根据这些事件维护一个内存中的文档缓存。采用文本同步的全量方式虽然实现简单,但对性能要求较高。

后续可考虑增量同步机制来优化数据传输。无论采用哪种方式,关键在于服务器始终保持对当前编辑内容的准确理解,避免直接从磁盘读取过时的文件版本。 为了提升用户体验,语言服务器需要提供动态的错误诊断反馈。它必须在文档被打开或内容变更后立即运行语法分析器、编译器或静态分析工具,对代码进行校验并将错误和警告信息及时推送给编辑器。这里的挑战之一是如何准确定位问题位置。由于LSP使用UTF-16编码单位定位文本位置,而大多数语言处理工具基于UTF-8或字节偏移,这就要求开发者实现编码转换的逻辑以保证定位精度。

此外,处理多行文本的拆分和缓存,同样是提升性能的关键点。 构建语言服务器时,虚拟文件系统的引入极大地简化了对编辑中和磁盘文件的统一管理。传统文件操作接口直接读写磁盘,而语言服务器需保证用户在未保存文件时也能享受到准确的语义服务。虚拟文件系统首先查询文档缓存,若缓存中无对应文件则访问摄取真实文件内容。这一机制实现了代码的即时反馈,尤其在存在复杂依赖关系的项目中表现突出。 语言服务器高度依赖底层语言分析器或编译器提供结构化的错误和符号信息。

简单地将诊断信息以纯文本形式输出已经远不能满足现代IDE需求。理想做法是设计明确定义的错误报告数据结构,包含详细的消息、错误类型、相关源码位置等字段。这使得语言服务器能准确高效地将语义信息转化为LSP格式,供客户端高质量呈现。 当项目支持模块化或多文件结构时,维护依赖图和引用关系成为提高语言智能分析能力的有效手段。通过构建模块之间导入关系及符号定义与引用的映射,服务器可实现更精准的跳转定义和查找引用功能。依赖图还支持变更传播,当某个模块代码发生改变,相关联模块能自动触发重新分析,保证诊断和补全结果始终与代码最新状态保持同步。

由于编辑器可能频繁发送修改通知,语言服务器应当采用去抖(debounce)策略防止过于频繁的语法分析,这不仅提升性能,还避免了过多重复的错误提示。合理的分析时机和状态管理,是后台处理复杂语言特性的基础保障。 符号列表功能同样重要,语言服务器需聚合所有可访问模块和文件中的符号信息,响应编辑器的符号查询请求。符号不仅包含函数、变量,还包括类型、宏定义等实体。为了实现高效检索,应在分析阶段缓存符号列表,以支持同时处理局部与全局查询。该功能有助于开发者快速导航源码结构,显著提升代码阅读和维护效率。

跳转定义和查找引用乃是语言服务器最具代表性的交互操作。实现这两项功能需要建立精细的引用图,其中符号定义节点与其使用节点紧密关联。基于该图,服务器能快速定位目标符号的声明位置,供编辑器跳转。实际开发中,这往往需要对编译器进行一定程度的扩展,以暴露内部符号和引用信息。良好的接口设计和数据结构选择对实现该功能至关重要。 除了基础功能,现代语言服务器通常支持代码悬停显示(hover),为开发者提供详细的符号描述和文档信息。

该功能依赖于对源码中注释或文档标记的抽取与关联。合理的注释解析机制和文档绑定,是实现优质悬停提示的关键。通常情况下,这些信息通过源码中注释的起止字节偏移来定位并切片展示,用户体验极佳。 自动补全被誉为语言服务器的核心功能之一,具备极高的技术实现难度。编辑器在检测到触发字符输入或快捷键调用时,发送补全请求,语言服务器需结合当前语境快速生成候选列表。核心挑战在于精准识别光标所在位置的上下文Token,敏感捕捉作用域信息以及模块导入关系。

通过结合之前构建的符号和依赖图,语言服务器能动态筛选并排序补全项,满足多样化的编程需求。 为适应编辑过程中的频繁语法错误和不完整代码,自动补全功能必须实现较强的容错能力。优化策略通常包括当检测到语法错误时,停止深入分析但保留上一轮正确状态的符号信息,避免因错误代码导致候选列表完全丢失。此外,利用文本编辑操作中的替换机制,返回格式化的文本编辑方案,可使补全在续写部分更为智能且不产生混淆。 从开发和调试的角度看,标准输入输出通信的调试难度较大,错误输出往往被编辑器“隐藏”。建立代理层和套接字服务器,为语言服务器进程提供独立且可监控的通信管道,有助于实现日志可视化和调试器附加,提高开发效率。

抽象底层通信接口,使服务器支持多种通信通道,也便利了跨平台和远程开发场景。 语言服务器的构建过程,也是系统设计能力、语言处理能力与工程能力的综合体现。从编码到协议设计,从错误处理到性能优化,每一环节都影响最终用户体验。随着编程语言生态的丰富,语言服务器作为关键工具正不断演进,深度集成更智能的分析和辅助功能。开发者不仅要关注现有协议规范,更应结合自身语言特性,有针对性地设计扩展,满足独特需求。 总结来看,语言服务器不仅是现代IDE的核心组件,更是连接语言前端分析与编辑器功能的桥梁。

其设计涉及协议通信、文档管理、语义分析、错误报告、符号索引等多维技术。合理架构和高效实现,可显著提升开发工具智能化水平。未来,随着人工智能等技术的融合,语言服务器有望赋能更多创新应用,推动软件开发进入更加高效和智能的新阶段。期望每位致力于语言服务器开发的工程师,都能通过不断学习和实践,打造出功能强大、性能优异的语言支持工具,为全球开发者社区贡献力量。