在广袤无垠的宇宙中,寻找宜居星球一直是人类探索宇宙奥秘和寻找外星生命的核心任务。传统观念往往把目光投向与太阳类似的恒星,即那些质量较大的黄矮星。然而,近年来由德国海德堡大学天文学家领导的一系列研究显示,低质量恒星,尤其是M型矮星,可能成为孕育潜在宜居行星的温床。这一发现彻底改变了我们对宜居世界分布的认知,并为未来的生命探寻提供了重要线索。 M型矮星,也称为红矮星,是银河系中数量最庞大的恒星类型。它们的质量仅为太阳的十分之一到一半,能量辐射相对较弱且稳定,寿命长达数百亿甚至数万亿年。

由于其数量之多及寿命之久,科学家逐渐认识到这类恒星可能提供稳定的环境,有利于行星系统的形成及生命的孕育。 海德堡大学的科学家们利用位于西班牙阿尔梅里亚附近卡拉尔阿尔托天文台的CARMENES光谱仪,针对2200颗M型矮星进行了深入研究。他们采用高分辨率光谱技术,通过分析恒星的光谱线捕捉恒星因行星引力牵引引发的微小周期性运动,从而推断出行星的存在及其特性。在这项研究中,研究团队重点选择了15颗具有代表性的低质量恒星,细致剖析了它们的径向速度数据,最终发现了四颗新行星,其中三颗的质量接近地球,轨道周期短,分别为1.43天到5.45天。 进一步的统计分析揭示,这些质量小于太阳16%的恒星平均拥有两颗质量不超过三倍地球质量的行星,这一结果表明低质量恒星倾向于形成体积较小、土质坚固的行星,并且这些行星多位于恒星近旁的轨道上。相比之下,大质量行星在这些恒星周围相对稀少,这意味着行星形成机制与恒星质量密切相关。

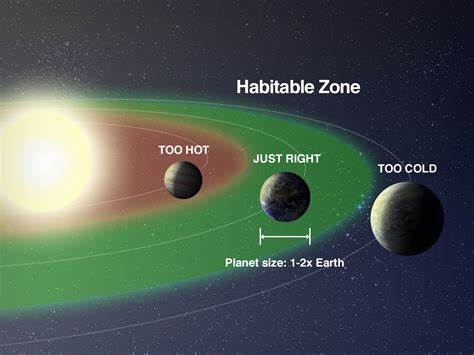

如此紧密靠近M型矮星的行星,尽管轨道周期短,但由于恒星的光度较低,这些行星依然有可能处于所谓的“宜居区”内,即表面存在液态水的温度范围,对生命的存在极为关键。海德堡的天文学家安德烈亚斯·奎伦巴赫教授指出,小型岩质行星若位于M型矮星宜居带内,可能拥有稳定的环境和持续的能量供应,为生命的萌发和演化创造理想条件。 此外,M型矮星稳定且长久的辐射输出为行星上的复杂有机化学过程提供了足够的时间,这不仅扩展了潜在适宜生命存在的时间窗口,同时也给了生命进化多样化的可能性。这一特征使得本类行星成为未来太空探测任务的重点目标,科学家们对其大气组成、表面环境以及可能的生物标志物进行细致研究。 当前类似的发现,无疑对地外生命科探测战略有着深远影响。传统目标通常聚焦于类地行星围绕太阳型或稍大恒星运行的情况,但这类恒星虽然光明强烈,宜居带区域宽广,却较为稀少且寿命相对较短。

相比之下,M型矮星不但数量庞大,更能在漫长的星际时间尺度内保持稳定,是寻找生命的丰沃之地。 科技进步极大提升了我们探测这些行星的能力。CARMENES光谱仪的创新设计实现了对红矮星微小运动的精准测量,突破了此前技术限制,未来随着更多先进仪器如詹姆斯·韦伯空间望远镜和地面极大望远镜的相继投入使用,期待更多宜居候选星球得以发现与深入研究。 然而,也有挑战需要克服。M型矮星虽然稳定辐射,但常伴随强烈的耀斑活动,在短时间内释放出大量高能粒子和辐射,这对环绕行星的生命保护构成一定威胁。科学家们正积极研究相关的磁场保护机制及大气层对高能辐射的屏蔽能力,这对判断行星可否真正适合生命生存至关重要。

综上所述,低质量恒星周围潜在宜居行星普遍存在的发现,极大地拓宽了人类对生命分布的视野。通过不断的观测和理论提升,我们正逐步揭开这些遥远世界的神秘面纱。可以预见,未来数十年,关于低质量恒星与其行星系统的研究将成为天文学和天体生物学领域的热点,甚至可能迎来人类首次发现地外生命迹象的重要突破。普遍存在的潜在宜居世界让我们充满希望,宇宙中广袤的生命宝藏或许正等待人类去探索和发现。