视网膜疾病长期以来一直是导致视力丧失和失明的主要原因之一,尤其是遗传性视网膜退化性疾病,如视网膜色素变性(Retinitis Pigmentosa,简称RP),影响全球约150万人。这种疾病通过破坏视网膜中感光细胞,逐步造成视力衰退,最终可能导致中心视力完全丧失。尽管视网膜色素变性较为罕见,但由于其严重性和当前缺乏有效治疗方法,科学界一直在积极探索创新疗法。最近,韩国先进科学技术研究院(KAIST)的科研团队发布了一项激动人心的研究成果,为视网膜疾病患者带来了前所未有的治疗希望。该团队通过模仿斑马鱼的视网膜自我修复机制,开发出一种能够促进视网膜细胞再生的抗体疗法,成功在患有视网膜色素变性的老鼠模型上恢复了视力,且效果持续时间超过六个月。斑马鱼因其卓越的视网膜细胞修复能力而闻名,这是由一种名为Müller胶质细胞的特殊细胞所驱动。

Müller胶质细胞在斑马鱼眼内不仅连接视网膜的内外层,还清除神经元代谢废物,并参与光信号的传递。当斑马鱼的视网膜受损时,这些胶质细胞能够分化成视网膜前体细胞,进一步转变为新的神经元,从而实现视网膜的再生和视觉功能的恢复。相比之下,哺乳动物,包括人类和小鼠的Müller胶质细胞并不具备同样的再生能力。KAIST研究人员深入分析人类已捐赠的眼球和基因工程制造的病理小鼠眼部,发现了限制这种再生能力的关键因素——一种名为PROX1的蛋白质。PROX1在受损的视网膜细胞中被发现表达量异常升高,而它对Müller胶质细胞的分化起到了抑制作用,阻止了胶质细胞向前体细胞转变,使得受损视网膜无法自我修复。针对这一发现,科研团队设计了一种特异性抗体,可以结合并中和PROX1蛋白。

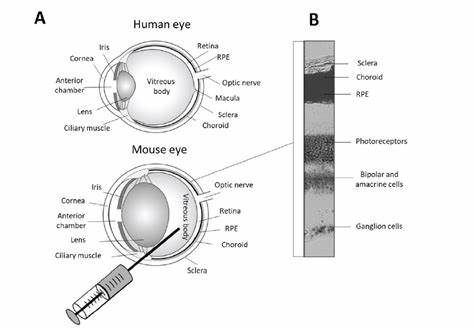

通过向受损眼内直接注射这种抗体,克服了蛋白质对胶质细胞的抑制作用,激活了Müller胶质细胞的分化潜能,成功促使视网膜内的新神经元生成,进而恢复了受损小鼠的视力功能。更令人振奋的是,这一治疗效果在小鼠体内持续了半年以上,显示出极高的稳定性和长效性。研究负责人Eun Jung Lee表示,该项研究目前正处于优化抗体(CLZ001)的阶段,计划在完成必要的临床前研究后,于2028年前后启动面向人类患者的临床试验。此举不仅为视网膜色素变性患者带来治疗新选择,也可能为其他目前尚无有效疗法的视网膜疾病患者提供新希望。研究成果已发表在国际权威期刊《自然通讯》(Nature Communications)上,获得了业界的高度关注和积极评价。这项研究为未来治疗视网膜退行性疾病指明了方向,有望彻底改变数百万患者的生活质量。

除视网膜色素变性外,其他类型的视网膜疾病如黄斑变性等同样可能从这种抗体疗法中受益,科学家们正在积极开展相关探索。公众对于为何抗体疗法进入人体临床试验尚需数年之久也表现出浓厚兴趣。主要原因包括安全性评估、药物剂量优化及相关法规审批程序的严格性,确保在投入临床前保证疗法的有效性和安全性。除此之外,科研团队期望能进一步研究视网膜再生过程中可能伴随的副作用及长期影响,力图将潜在风险降至最低。未来,随着对视网膜细胞再生机制的进一步解密和技术的不断进步,这种抗体疗法有望在临床上普及,为无数饱受视力退化困扰的患者带来曙光。眼部注射方式的直接介入也为药物精准递送提供了范例,有望应用于其他眼科疾病领域。

科技的进步与跨学科的合作使得这一切成为可能,生物医学与工程学的结合催生出创新技术,推动医学向更加人性化和高效的方向发展。每年全球因遗传性视网膜疾病导致的失明人数仍在增长,迫切需要类似的突破性疗法改善患者的生存质量和社会融合度。此次项目不仅是科学研究的里程碑,也体现了基础研究向临床转化的成功案例,彰显了创新科研对解决人类健康难题的重要作用。在不久的将来,随着临床试验的展开和技术的成熟,相信更多视网膜疾病患者将能够重见光明,实现生命的希望与梦想。