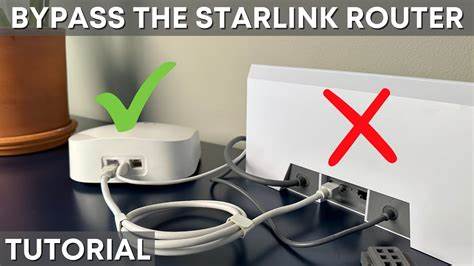

Starlink Mini作为SpaceX旗下的一款紧凑型卫星互联网终端,以其集成的WiFi路由器设计,满足了大多数普通用户对便捷无线连接的需求。然而,随着定制网络环境和嵌入式应用的兴起,越来越多高级用户和专业应用希望跳过内置WiFi路由器,直接通过以太网接口使用Starlink Mini终端,以获得更高的网络自由度和性能灵活性。本文将深入介绍如何对Starlink Mini进行硬件改造,彻底移除内置WiFi路由器,实现仅通过以太网接口连接的效果,从拆解步骤、硬件细节到网络配置,助你掌握完整流程。首先必须强调,本文所述改造针对的是截至2025年6月14日发布的Starlink Mini 1型号,未来的Starlink Mini 2等型号可能改变硬件设计,使该方法不再适用。改造过程中,需要谨慎操作,避免损坏关键部件。拆解Starlink Mini是一个精细且需要耐心的过程。

建议使用金属撬棒结合塑料撬片,逐步打开设备外壳,尽量避免对天线和电路板造成损伤。拆卸时不必移除主PCB上的金属屏蔽板。这块金属板不仅起到散热作用,防止Starlink CPU过热,还有效屏蔽了电磁干扰(EMI)。移除它会导致终端发热量增加,可能引起CPU限速,甚至影响天线性能,同时产生额外的电磁辐射,干扰周围电子设备。拆解中需要特别关注的部分是内置WiFi路由器的PCB板。它与主板通过一个特殊的2毫米间距连接器相连,这个连接器可能为定制设计,但通用2毫米排针亦能兼容。

连接处采用导电胶和较大接地铜箔增强屏蔽,有一个金属遮罩覆盖路由器端口,目的都是抑制电磁干扰。拆除内置WiFi路由器时可以用细小、柔软的刀片或钢丝将这块PCB板小心撬下,确保连接器及周边电路不受损。拆除后,主板与路由器之间仅剩插针孔及裸露连接处,需要妥善保护并规划后续接线。Starlink Mini内部WiFi路由器通过1 Gbps的以太网连接与主板通信。不过值得注意的是,这段连接不使用标准的以太网隔离变压器,而是直接PHY对PHY接口,内含有限的去耦电容,仅适合短距离连接。如果用户重新设计外接网络设备,务必在以太网输入端添加隔离变压器以确保信号完整性和设备安全。

主板电源大多由12伏直流供电,典型运行电流约3安,瞬间峰值可达5安,选择电感和滤波元件时需要考虑这些规格,避免过热和电源波动。拆除内置WiFi路由器后,用户可直接借助定制的以太网适配器,通过标准的网络设备实现网络接入。理想情况下,建议在以太网接口周围增加接地屏蔽层,配合导电胶加固,减少EMI问题。同时,保证接线短且整洁,有助于稳定信号传输。网络层面,Starlink Mini在未连接卫星时,自带DHCP服务器分配192.168.100.0/24网段的IP地址,终端本身固定地址为192.168.100.1。用户可以通过该IP地址访问终端提供的简单网页UI和基于gRPC协议的监控及控制服务器。

通过工具如grpcurl,可获取终端状态信息,方便进行实时检测和调试。连接到Starlink卫星后,以太网接口会切换到由Starlink提供的DHCP服务。此服务一般分配带有CGNAT的私有IPv4地址以及链路本地IPv6地址,为用户接入全球互联网提供支持。但需要注意的是,Starlink提供的DHCP仅分配一个IP地址,意味着只能有一台设备直接连接终端,若需连接多设备,须自行架设路由器进行地址转换和网络共享。连接成功后,原先对192.168.100.1的访问通常会丢失,解决方法是在客户端添加静态路由,指向该终端的网关IP地址,确保可以继续访问终端内部服务。gRPC接口返回的状态码信息为维护和故障排除提供重要线索。

例如,终端在启动时的BOOTING状态、因过热而自动保护的THERMAL_SHUTDOWN状态、因卫星信号问题的NO_SCHEDULE和NO_SATS状态,以及其他与卫星连接相关的错误信息,帮助用户快速定位问题根源。除此之外,Starlink系统还有一套详尽的服务禁用代码,指示终端因账户、地理位置或政策限制而无法访问服务的具体原因。包括账户不可用、区域限制、固件版本不兼容等,用户能通过这些代码判断当前服务状态和限制因素。改造Starlink Mini以绕开内置WiFi路由器,实现纯以太网访问,不仅提升了设备在复杂网络环境中的适应性,还为工业级应用、定制化网络部署以及对性能和安全有较高要求的用户打开了新的可能性。然而,过程中需谨记,硬件拆卸可能会影响设备质保和官方支持,且拆解不当或设计失误可能导致终端功能异常或发热问题。因此在操作前,建议充分评估自身能力、准备合适工具并详细参考专业拆解指南视频和文档。

通过详尽规划和精准操作,可以使Starlink Mini终端成为更灵活、开放的网络设备,满足更多专业和特殊场景的连接需求,为未来卫星互联网接入提供全新思路。