近年来,物联网(IoT)的迅猛发展彻底改变了人们的生活和生产方式。从智能家居设备、穿戴设备到工业自动化系统,物联网设备的普及极大提升了效率和便利性。然而,随着设备数量的激增和应用场景的复杂化,物联网安全问题也日益凸显,成为不可忽视的重大挑战。未能及时、有效地保障物联网安全,将可能引发严重的网络攻击和物理世界的灾难。物联网安全为何如此重要?其风险到底有多大?我们该如何应对?深入理解这些问题,有助于构筑更安全的数字生态。历史上众多网络袭击事件已向世人敲响警钟。

2015年乌克兰遭受了大规模电力中断,调查显示此事件是由俄罗斯国家级网络攻击引发,影响范围波及数百万民众。随后的数年间,针对关键基础设施的攻击事件频发,包括2017年美国堪萨斯州核电站事件、2021年纽约地铁系统的黑客入侵以及当年关闭牛肉加工厂的网络攻击等。2023年,微软宣布其IT系统遭到疑似中国支持的黑客组织攻击。这些攻击不仅造成了信息系统的瘫痪,还严重威胁到了基础设施的安全和社会稳定。尤其是在物联网设备上,风险更为显著。物联网设备范围广泛,覆盖从智能冰箱、智能恒温器等家用设备到工业互联网(IIoT)设备,如化工厂的阀门、传感器、核离心机乃至空中无人机等关键装置。

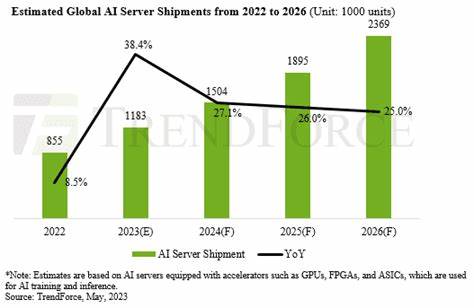

2019年全球物联网设备约有100亿台,到2024年底已激增至近190亿台,并预计到2030年将超过此数的两倍。如此庞大的设备基数,一旦安全机制缺失或不到位,将为攻击者提供海量攻击入口和扩散路径。物联网安全的挑战主要体现在设备设计的固有缺陷和运营管理的复杂性。许多物联网设备设计初衷侧重功能实现,安全措施常被忽视,尤其是那些不具备复杂人机交互界面的设备。例如,化工厂中的单纯开关阀门或温度传感器,通常只需响应简单指令,对安全性的重视明显不足。而攻击者恰恰利用这些薄弱环节,对设备进行大规模操控或发动分布式拒绝服务(DDoS)攻击。

一个典型案例展示了由大量安全防护薄弱的网络摄像头组成的“僵尸网络”,通过协同发起流量攻击,导致目标服务瘫痪,给网络基础设施带来巨大威胁。为有效防护物联网安全,需要落实全面且分层的战略。第一,基本的网络安全卫生是前提。应避免设备使用默认密码,及时安装安全补丁,采用加密签名验证固件和软件更新,确保软件供应链透明可追溯。美国政府推行的软件物料清单(SBOM)就是为此而设,帮助用户和供应商快速识别潜在漏洞版本,促使及时修复。此外,强化供应链安全对于预防开源组件或第三方程序带来的安全隐患尤为重要。

第二,实施深入防御策略非常关键。传统的单层防护模式强调外围防御,如防火墙和网络隔离,但在物联网设备复杂的软件堆栈中往往无法察觉深层次隐蔽漏洞。一旦这些漏洞被利用,整个设备瞬间暴露于攻击风险之中。深入防御通过将安全机制分为多重层级,逐层验证与保护,有效降低单点失效的风险。第三,根信任(Root of Trust)机制是保障设备安全的核心。它通常以硬件或固化固件形式存在,是启动链条中最初的信任基点,负责验证后续软件层的完整性和真实性。

通过采用只读存储或受保护硬件区块存储启动代码,以及引入硬件级安全芯片(如可信平台模块TPM),根信任能抵御固件篡改和底层攻击,确保系统启动过程受到严格监管。第四,远程证明(Remote Attestation)技术使设备能够向可信验证方实时报告其软件状态和完整性信息。利用硬件安全元件生成的不可伪造的数字签名和证明,检测篡改行为变得可行,提升了网络管理员对物联网设备安全状态的可见性与掌控力。最后,一旦检测到安全异常或入侵,快速响应和恢复机制尤为关键。设备可以通过可信软件看门狗定时器等手段自动重启或恢复初始状态,从而快速剔除入侵者并避免进一步损害。同时,设备厂商与系统集成商应当建立完善的安全事件应急体系,确保漏洞快速修复和安全补丁及时推送。

随着芯片制造商逐渐将这些安全功能整合进低成本嵌入式硬件,结合可靠的软件安全框架,越来越多物联网设备具备了先进的安全防护能力。然而,安全并非单一厂商的责任。设备设计者、供应商、系统集成商及最终用户必须协同合作,共同构建纵深防御体系。设备供应商需提供透明的安全设计与技术支持,系统集成商应把安全作为采购和部署的硬性标准,并建立整体安全态势感知与事件响应能力。全球范围内,随着物联网在智能电网、交通、医疗、制造等关键行业的深度渗透,物联网安全的影响力不断扩大。网络攻击一旦突破防线,不仅仅是数据泄露那么简单,更可能危及生命财产安全和国家安全利益。

因此,加强物联网安全建设,是保障数字经济健康发展的必然要求。未来物联网安全走向将体现在标准化、智能化及自主防御技术的演进。国际标准组织正推动统一、兼容的安全规范,促使设备制造更具安全基线。人工智能和机器学习技术将助力实时威胁检测与动态防御,大幅提升安全响应效率。同时,硬件级可信执行环境、多因素认证和去中心化信任机制将为物联网安全提供坚实根基。在个人用户层面,增强安全意识、规范设备配置、定期更新软件固件也是不可或缺的防线。

只有形成从芯片、设备、网络到应用的全方位安全保障链,才能真正抵御未来日益复杂的网络威胁。总的来说,物联网的未来潜力巨大,但其安全隐患不容忽视。早期忽视安全设计和运维可能导致毁灭性后果,威胁社会基础设施的稳定运行和公众生命财产安全。必须将安全理念融入设计和运营的每一个环节,依托先进技术,建立多层次、多维度、动态可控的安全防护体系。这场数字时代的安全战役,需要全产业链的紧密协作和持续创新,才能守护我们互联世界的美好未来。