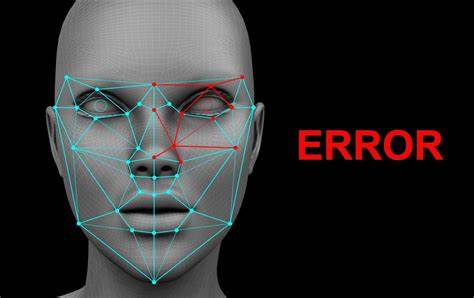

随着人工智能技术的快速发展,面部识别系统在各行各业中的应用日益普及,尤其是零售业。众多商店采用该技术来预防盗窃,提升安全管理效率。然而,技术应用过程中也暴露出诸多问题,导致无辜用户遭遇误判,甚至被错误指控为犯罪嫌疑人,进而引发公众对隐私保护和数据安全的广泛关注。最近,在英国大曼彻斯特地区,丹妮尔·霍兰(Danielle Horan)女士就因面部识别系统的误判而被指控偷窃事件震惊了社会。她两次被从Home Bargains商店驱逐,却始终不知自己为何遭遇如此待遇,甚至未被给予明确解释。这起因面部识别系统错误将她加入盗窃嫌疑人黑名单而引发的事件,不仅给她个人带来了极大心理压力,也反映了面部识别技术在真实应用中存在的漏洞和风险。

面部识别技术是一种基于个人面部特征进行身份确认的先进手段,其效率和便捷性使得商家可以迅速识别出众多犯罪嫌疑人,从而降低盗窃事件发生概率。Facewatch作为一家零售安防技术公司,便提供了这类技术的服务,帮助包括Home Bargains在内的多家商店实现智能监控和实时报警。然而,像丹妮尔这样的错误识别事件却暴露该技术的不完善。据报道,丹妮尔被误认为在5月8日偷窃了价值约10英镑的卫生纸,但实际上她已通过银行记录确认自己已付款。然而她的照片却被错误地列入多个商店的面部识别黑名单,导致她在5月和6月两度被直接要求离开商店。这不仅令她感到被诬陷和羞辱,更给她的心理和生活带来了巨大打击,甚至引发了焦虑和胃部不适等症状。

丹妮尔多次联系Facewatch公司及相关商店方,却迟迟得不到有效回应和澄清。最终,Facewatch承认系统依赖商店提交的信息,而相关门店因管理不善被暂停使用该系统。该事件也引发了英国民权组织“大哥观察”(Big Brother Watch)更强烈的抗议,认为目前面部识别技术的使用缺乏透明度和应有的法律保障,容易导致“算法定罪”的不公现象。许多被误判的用户情绪激动,认为自身权利受到严重侵犯,而对算法的依赖却剥夺了应有的“无罪推定”原则。面部识别技术一方面为零售商提供了便利,有助于减少盗窃损失,提高运营安全性,另一方面却暴露了技术识别准确率不高、用户申诉不畅、监管机制滞后等诸多不足。数据保护法规虽然要求企业合理合法地收集和使用生物识别数据,但实际执行过程中难免存在疏漏,使得用户个人信息和权益受损。

由此看来,提高面部识别技术的准确性,加强商家及技术公司的责任意识,完善申诉和纠错机制,制定更严格的监管政策,已成为保障消费者权益不可忽视的课题。社会各界必须平衡安全管理与个人隐私保护之间的关系,确保科技发展惠及大众,而非成为误伤无辜的利器。丹妮尔事件的发生是对整个行业的警示,提醒我们务必对这项高敏感性技术保持谨慎态度,推动其公平、公正应用。消费者也应增强对个人数据的关注,了解自身权利,遇到类似误判及时反馈并寻求帮助。展望未来,面部识别技术仍具备巨大潜力,但必须以尊重隐私和保障公平为基础,推动技术透明化,促成用户参与与监督。唯有技术、法律与伦理协同发展,才能实现安全便捷与人权保护的双赢局面。

。