肺癌一直是全球范围内致死率最高的癌症之一。尽管吸烟是公认的肺癌主要风险因素,但实际上非吸烟者中肺癌的比例高达10%至25%,这部分病例的发病原因长期以来并不清晰。近年来,来自美国国立卫生研究院国家癌症研究所(NCI)的科学家们通过一项开创性的研究,揭示了空气污染,尤其是细颗粒物污染,在非吸烟者肺癌发生中的关键角色。他们的发现不仅深化了对肺癌发病机制的认识,也为公众健康政策和癌症预防提供了新的科学依据。当前,随着气候变化带来的极端天气日益频发,空气污染问题变得愈发严重,如何应对这一威胁,成为全球共同面临的挑战。 这项由NCI牵头、加州大学圣地亚哥分校等机构合作完成的研究,纳入了来自全球四大洲28个地区共871名非吸烟肺癌患者的肺肿瘤样本。

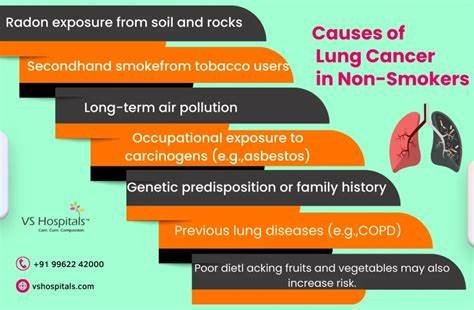

通过对肿瘤细胞DNA的全面基因组测序,研究团队发现,居住在空气污染较重地区的患者肺肿瘤中存在更多、更复杂的基因突变。这些基因突变的模式甚至部分类似吸烟者肺癌中的特征,表明空气污染中的有害物质能够直接在DNA水平上诱发恶性变。该研究发表于国际权威学术期刊《自然》(Nature)上,标志着空气污染与肺癌关系研究进入了一个新的基因组学时代。 人体肺部直接暴露在空气中,其中悬浮的细颗粒物(PM2.5)容易深入肺泡,携带多种致癌化学物质如多环芳烃和重金属。这些污染颗粒能够穿透肺组织,导致DNA损伤和突变累积,从而促进肺癌的发生。之前的流行病学研究已经指出空气污染是继吸烟之后肺癌的第二大独立风险因素,但这些研究主要停留在疾病流行趋势和统计相关层面,难以揭示其致癌的具体分子机制。

此次基因组研究则直接对肿瘤细胞内的DNA变化进行深入检测和分析,极大增强了研究的说服力。 研究负责人Maria Teresa Landi教授表示,科学家们希望通过揭示空气污染导致的肺癌致病机制,为肺癌的早期筛查和预防策略提供科学依据。肺癌往往因早期无明显症状而被忽视,导致诊断时已进入晚期,治疗效果有限。了解环境因素在人群肺癌发病中的作用,有助于制定更有效的公共卫生政策,如加强空气质量监管、为高危地区人群提供定期肺功能和影像学检查等。 空气污染的严重性不仅体现在致癌风险上,还与多种呼吸系统疾病密切相关。美国肺脏协会最新报告指出,近半数美国人居住在污染超过安全标准的环境中,空气中污染物的浓度较去年大幅上升。

气候变化加剧了野火频发、干旱和极端高温,这些自然因素进一步恶化空气质量,使得更多人群暴露在危险环境下,公共健康压力陡增。 本次研究的地理分布也显示出不同区域污染物和基因突变的差异性。例如,台湾患者肿瘤中存在一种与传统草药中川乌类成分相关的特异性基因突变,提示某些地区特有环境暴露因素也可能参与肺癌发生。这不仅拓展了对环境致癌物质的认知深度,也促进了不同人群的个性化医疗研究。 学界和公众担忧的是,目前美国乃至全球多国的环境和健康相关科研经费正面临削减,部分国家还出于政治或经济利益考虑,放松对污染物排放的限制。这种趋势可能加剧空气污染对人群健康的威胁。

反对派通过解构科学证据削弱环保法规,为化石燃料和高污染行业开绿灯,短期内可能带来经济增长,但从长远来看极大损害公共健康和社会整体福祉。 肺癌作为死亡率极高的恶性疾病,其病因复杂多样。此次基因组研究让我们更清晰地认识到空气中细微的毒性颗粒,如何潜移默化地改变肺部细胞的基因结构,推动癌变进程。与传统风险因素如吸烟相比,空气污染更加普遍且不可避免,其带来的健康负担难以被忽视。公众应提高自身环保意识,推动政策制定者采取更加严格的空气质量管理措施,维护全社会的健康环境。 未来的研究也将更深入地拓展非吸烟肺癌的多元原因,包括考虑不同种族、区域和生活方式对肺癌遗传图谱的影响。

同时,加强氛围监测和污染源溯查技术,提高空气中致癌颗粒的识别与控制,将为肺癌的预防创造更有力的科学和技术支持。 在个人层面,除了积极远离已知肺癌风险因素如吸烟和二手烟外,避免在空气高度污染的环境中长期停留,尤其是老年人、儿童和免疫力较弱者,应采取适当的防护措施如佩戴口罩、使用空气净化设备等,也能够降低肺癌及其他呼吸系统疾病的风险。 综上所述,美国国立卫生研究院的新研究成果为非吸烟者肺癌的环境诱因提供了强有力的基因层面证据,呼吁社会各界更加重视空气污染的健康威胁。科学、政策和公众三方协作,共同推动环境保护与健康促进,将是未来控制肺癌及提高全民健康水平的重要方向。在气候变化推动下的环境挑战面前,只有加快研究步伐并落实有效的污染防控措施,才能最大程度减少肺癌及其他疾病的发病率,保障人类的生存质量和长远福祉。