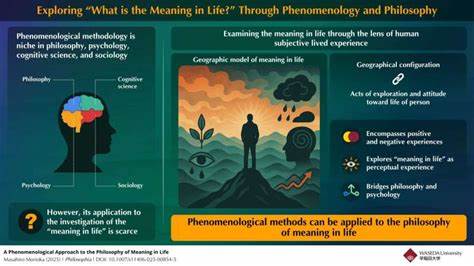

生命意义的问题一直以来都是哲学、心理学乃至日常生活中的重要议题。人们不断追问“生命为何有意义”,“如何体验生命的意义”,然而这些看似简单的问题却蕴含着复杂而深刻的哲学内涵。近年来,现象学方法被引入对生命意义的研究,为此问题提供了更加细腻且富有洞察力的视角。现象学关注个体内在的 lived experience,即“活生生的体验”,强调从主体的意识视角揭示意义的生成过程。结合这一方法,有学者提出“供给性”(affordance)和“创生性”(enaction)两个关键概念,为生命意义的哲学讨论注入了新的动力。供给性源自生态心理学家吉布森(James J. Gibson)提出的环境与行动者之间相互关系的理论,指环境提供给行动者的可能性。

在生命意义的语境下,生活本身被视为提供各种行动可能的“生命供给”,个体能够从生命中接收到各种“生命的邀约”(solicitation),并在此基础上展开对生命的探询和回应。创生性则强调感知和认知并非被动的接受,而是行动者积极的创造和表达过程。通过身体的参与行动,个体不仅感知世界,更赋予其意义。由此,生命意义的体验不单是一种被动感知,更是个体主动探究和承诺的结果。生命意义体验的生成为一个动态交互过程:生命供给先发出一种邀约,激发个体采取行动探寻生命的价值与意义;个体则以不同的态度和承诺,对生命进行自主的“探钩”,推动意义的生成与转变。举例来说,在遭遇生活苦难时,如亲人逝世、心理困顿等,个体会面对“生命是否值得继续”的质疑,同时从内心感受到生命向其发出的邀约——是放弃还是坚守,是堕落还是奋起。

这种内心的对话折射出意义体验的复杂与多样。根据态度的不同,生命意义的色彩和质感也会随之变化。倘若抱持积极坚韧的态度,苦难虽重,但生命散发出希望的光辉;倘若沉溺绝望,生命则显得空洞且暗淡。这种现象学的“色彩轮廓”(color aspect profile)理念被借鉴来形象说明生命意义体验的多维性。个体在不同的生命态度间转换时,生命的意义也随之呈现出不同的“面貌”,这形成了一幅主观的“生命地理图”。这一“地理模型”揭示生命意义不是固定不变的,而是由多种体验模式组成的动态结构。

个体难以同时全然把握所有可能的生命体验,但通过不同角度的“探钩”,能够呈现出意义全貌中的某一部分。类似于站在山顶转身看不同景致,生命意义的“景观”因视角与态度不同而变化。对生命意义的这一主观地理理解,为探讨意义的生成机制提供了新视野。对自我的反思、情感的体验及行动的选择互相交织,现象学视野下生命意义成为一个富于变动、由经验色彩修改的整体系统。在对先行研究的回顾中,如安蒂·考皮宁(Antti Kauppinen)和马修·拉特克利夫(Matthew Ratcliffe)的工作也强调了个体主观情绪与能动性在意义体验中的作用。考皮宁提出,意义的体验根植于个体对自我的行使,包括过去、现在和未来的行动视角,而非被动接受;拉特克利夫则从情绪和心境的深层次结构入手,将生命的意义和情绪深层的背景状态联系起来,指明心境作为意义体验的重要根基。

本文结合供给性和创生性的理论框架,揭示生命意义体验既是环境生命状态对个体的邀约,也是个体基于具体态度进行主动回应的交互过程。生命不仅是事件和行为的简单堆叠,更是一个提供多样行动可能、不断激发个体情感与认知反应的复杂整体。通过“生命邀约”的概念,我们理解个体与生命处于一种对话中——生命向个体发出不同方向的招手,个体则根据自身情况和态度做出回应,进而在内心构建出意义的多样空间。积极回应可激发对生命的肯定和希望,消极回应则可能导致意义的丧失与悲观。将这一理论付诸实践,可以为心理治疗、自我成长与生命教育带来启示。例如面对困境时,协助个体认清生命所提供的各类可能行动,帮助其调整态度和承诺,有助于重新构建生命的意义感。

这不仅仅是心理干预,更是基于现象学的生命哲学的实际应用。结论上,生命意义的现象学研究突破了传统客观主义的界限,强调了生命作为一种主观经验场域,受态度与行动深刻影响。以供给性和创生性为理论支柱,生命意义被解读为个体与其生命状态动态交互、不断探钩展开的主观地理图景。这一视角丰富了生命哲学的内涵,也为跨学科探究生命意义的新路径奠定了坚实基础。未来的研究可深化对不同文化背景、心理状态下生命供给及创生机制的细节探讨,为哲学、心理学和社会科学领域带来更多启发。