随着全球气候变化的日益加剧,气象工程与天气改造技术成为环境科学和工程领域的重要研究方向。气象工程,即通过人为手段干预大气环境以实现预期天气效应的技术,涵盖了云播撒、雨水诱导、雾霾消散等多个方面。而天气改造专利则是这些技术创新在知识产权领域的体现,记录了多年来科学家和工程师们在气象调控上的努力与突破。 早在上世纪九十年代之前,天气改造技术主要集中在云播撒和雨水制造方面。根据专利记录,十九世纪末期便开始有相关的技术申请,例如1891年的降雨制造方法专利,以及1920年代关于人工云雾生成的技术专利。这些早期专利奠定了气象工程的基础,是科学家们试图通过物理和化学手段影响大气的初步尝试。

随着时间推移,技术复杂度不断升级,应用领域也扩展到了雾霾治理、热带气旋控制甚至更高级的电磁和离子层调控。 事实上,20世纪五六十年代气象工程迎来了快速发展期。大量涉及金属氧化物云播撒、起爆系统、气溶胶发生器等方面的专利申请反映出当时工业和军事对天气改造技术的兴趣与投入。诸如银碘化物云催化剂的发明,极大提升了人工降雨的效率和可控性,被广泛应用于农业增产与干旱缓解。与此同时,海军和空军等军事部门对天气控制技术表现出浓厚兴趣,开始探索其在战场环境优化、雷达干扰以及通信增强等方面的潜力。 进入二十一世纪,气象工程领域跃入了一个更加多元化和高科技的阶段。

随着计算机模拟技术、遥感和卫星技术的发展,专利体系中涌现出大量基于空间平台的天气调控方案。例如,利用太阳辐射管理技术来降低地球表面温度的相关发明成为研究热点。这类技术通常通过反射或吸收部分太阳辐射,以缓解全球变暖问题,其专利涉及复杂的材料科学和系统工程设计,体现出跨学科融合趋势。 碳捕集和碳排放控制技术也是当代气象工程专利的重要组成部分。近年来,利用海洋肥料化促进蓝碳汇集,或者通过特殊设备吸收大气中的二氧化碳,获得了多项突破性专利。这些技术不仅是地球气候治理的关键环节,也正在催生新的产业链,涉及环保设备制造、能源转换以及资源回收。

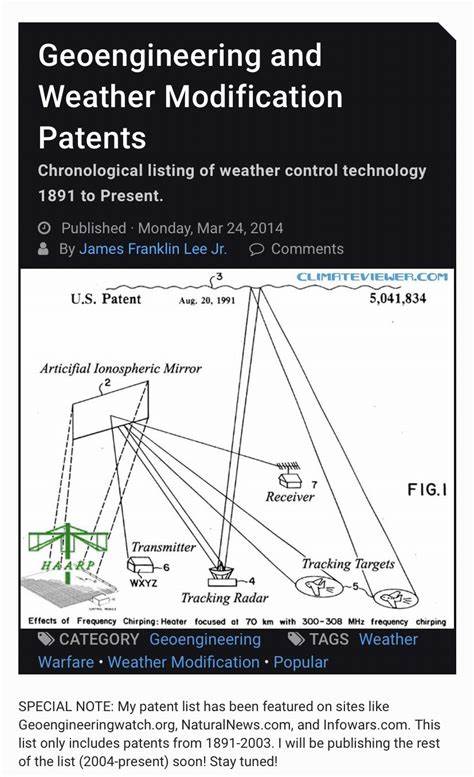

与此同时,专利中还显示出对动物排放环境控制的关注,如针对反刍动物呼气甲烷的氧化处理设备专利。这表明气象工程不再局限于大规模的气候调控,还开始兼顾微观层面的温室气体减排和生态环境改善,从而体现环境管理的多维度策略。 值得注意的是,许多天气改造专利涉及电磁波技术和离子层加热器的应用,譬如高功率射频发射装置用于电离层加热,以影响空间天气和通信质量。这些技术不仅服务于气象调控,还被赋予军事和安全属性,展示出气象工程的复杂社会属性及相关伦理争议。 纵观专利发展历程,气象工程技术呈现出从单一物理化学方法向多技术、多目标一体化发展的趋势。现代专利不仅涵盖传统云播撒与雨水诱导,还涵盖声波、激光、等离子体以及纳米材料等前沿领域的应用,推动天气控制向精细化和智能化方向迈进。

国家和企业在气象工程专利布局上的竞争也日益激烈。中国、美国、欧洲等国在云播撒、气溶胶生成、新型材料研发等关键技术领域展现出强大的研发实力。尤其是在应对环境危机和保障粮食安全的背景下,天气改造技术的应用价值被广泛认可,同时引发了政策制定者在技术规范、安全评估及国际合作中的深度思考。 然而,气象工程的发展也面临诸多挑战。技术操作复杂且对环境影响的可预测性尚不足,可能引发生态系统失衡和跨区域气候异常。专利申请背后涉及的资金投入巨大,研发周期长,且部分技术的实用化受制于法律限制与公众接受度。

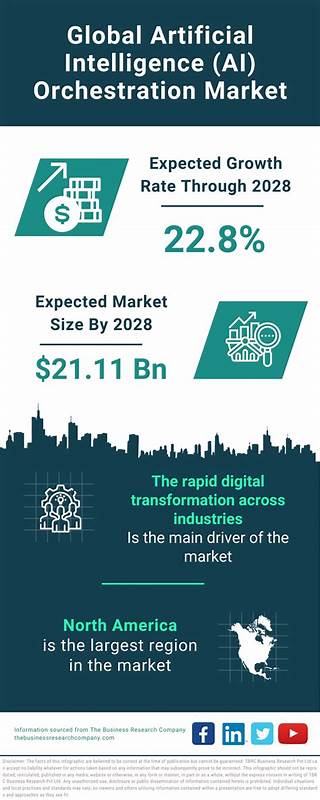

此外,气象改造的跨国性特征也对国际法律和道德框架提出了考验。 未来,人工智能与大数据的融入预计将推动气象工程技术的设计与实施更加精准智能。通过实时监测与模拟,能够更灵活地调整天气控制策略,提升效率和安全性。同时,绿色低碳理念的融入将驱动新型环保材料和无害处理技术的创新,推动气象工程向可持续发展方向转型。 综上所述,气象工程及天气改造专利不仅见证了人类对自然环境驾驭能力的进步,也反映出科技与社会治理之间复杂的互动关系。这一领域的技术演进和专利积累为未来应对气候变化提供了重要工具,但同时也呼唤科学共同体、政策制定者及公众的理性参与和共同监督,确保这项影响深远的技术服务于人类的长期福祉和地球生态的和谐稳定。

随着全球环保意识的提升,气象工程技术将在未来的环境治理、灾害防控以及资源管理中发挥更加关键的作用,成为21世纪科技与生态共生的重要代表。