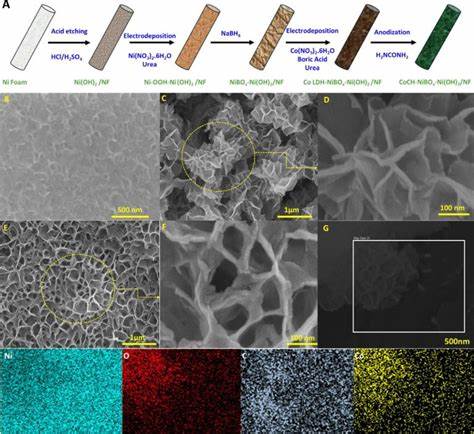

随着全球对清洁能源需求的日益增长,氢能作为一种重要的绿色能源载体,正逐渐成为能源转型的关键。然而,传统的制氢工艺普遍依赖于高纯度的淡水,这在许多水资源匮乏的地区成为制约清洁氢能发展的瓶颈。针对这一挑战,阿联酋沙迦大学的研究团队近日研发出一项革命性的技术,能够直接利用未经处理的海水进行高效制氢,不仅摒弃了昂贵的海水淡化过程,更突破了电极腐蚀难题,实现了工业规模的稳定运行。这一创新成果不仅为沿海地区的发展注入新动力,也为全球绿色能源的多样化提供了宝贵经验。 该项技术的核心在于研发了一种独特的多层微环境工程电极结构。传统技术在海水电解过程中,氯离子的存在会导致电极极易腐蚀,出现性能衰减和设备寿命受限的问题。

为了克服这一障碍,研究团队通过设计超薄纳米片形态的多层电极,内部形成了保护性的甲硼酸盐膜,有效防止金属离子溶解和非导电氧化层的生成。这一特性不仅让电极在海水中稳定运行长达300小时以上无性能损失,实现了极高的耐腐蚀性,更保持了出色的电催化活性,保证了制氢效率的最大化。 令人瞩目的是,该电极装置在真实海水环境下实现了1安培每平方厘米的几何电流密度,过电位仅为420毫伏,远超现有技术水平。同时,氢气的法拉第效率高达98%,意味着几乎所有的电能都被有效转换为氢气输出,体现出极佳的能源利用率。此外,整个过程避免了有害次氯酸盐的生成,保障产氢的环境友好性和安全性。这些技术指标表明,该系统不仅具有工业应用的可行性,更具备大规模推广的潜力。

这项技术特别适合于阳光充足且淡水资源紧缺的海岸线国家,比如阿联酋等中东地区。利用当地丰富的太阳能资源结合先进的海水电解制氢,能够实现真正意义上的绿色、零排放氢能源生产。此外,不依赖淡水资源的优势,也使得该技术能够绕开传统制氢的高昂成本和水资源竞争,从根本上改变能源生产的生态格局。 研究团队强调,电极的多层设计不仅仅是对物理结构的创新,更是微环境化学性质的优化。通过碳酸盐功能化,电极表面形成一个局部酸性微环境,这一机制加速了必需的氧气演化反应,提高了整体反应速率,同时有效排斥破坏性的氯离子,减少了副反应和腐蚀现象。该机理兼具促进反应和保护材料的双重作用,成为技术成功的关键所在。

此外,制氢系统的稳定性和长寿命对于实现实际应用至关重要。实验数据显示,该电极能够连续运行超过300小时,保持稳定的电解性能,显著优于传统材料。这不仅极大提升了设备的经济性,也为后续构建模块化、自动化的太阳能海水制氢装置奠定了坚实基础。研究者正积极推动从实验室向实际户外环境过渡,计划开发适应多样气候条件的整套系统,力争在不远的未来实现规模化部署。 这一技术突破还吸引了众多清洁能源企业和创新中心的关注,显示出强烈的市场应用潜力。海水制氢的可行性一旦实现,必将极大丰富全球氢能供应链,降低绿色氢能的生产门槛,助力各国实现碳中和目标。

尤其对于沿海发展中国家而言,这一技术或将成为减少环境压力、促进经济可持续发展的重要抓手。 从科学研究角度看,该技术结合了材料科学、纳米技术和电化学领域的前沿知识,展现出跨学科创新的强大威力。纳米结构调控、高效催化剂设计以及对海水复杂成分的深入理解,均推动着该项技术持续优化和完善。未来,随着进一步的实验数据积累和工艺改进,其性能有望持续提升,应对更广泛的海水成分和环境挑战。 总的来说,该多层电极技术实现了海水直流水电解制氢的突破,消除了淡水依赖和高腐蚀性的核心难题,使得绿色氢能的生产更加经济、高效与环境友好。这一成果标志着氢能源领域一个重要的技术飞跃,为人类能源转型带来了新的希望。

通过发挥当地自然资源优势,结合先进的工程设计,沿海地区未来不仅能实现能源自给自足,更将成为全球清洁能源革命的引领者。 随着该技术的逐步商业化和规模化应用,我们有理由期待,一个利用无尽海洋资源驱动的绿色能源时代即将到来。氢气作为清洁能源的核心载体,将在全球能源结构中扮演愈发重要的角色,引领我们步入更加可持续、低碳的未来社会。这不仅是科技创新的胜利,更是生态文明建设的重大进展,彰显了科技与自然和谐共生的美好愿景。