在二十世纪初,德国表现主义艺术潮流迅速兴起,试图通过激烈的情感表达和形式创新来反映社会的动荡与变革。其中,洛塔尔·施赖尔(Lothar Schreyer)作为一位充满实验精神的戏剧导演和视觉艺术家,以其独特的戏剧语言和视觉体系,成为表现主义舞台艺术的重要推动者。其1920年的作品《钉十字架》(Kreuzigung),不仅是其艺术实践的高峰,更以其抽象的视觉符号和革新的舞台表现,成为包豪斯艺术运动中不可忽视的一个里程碑。作为一种“形态的语言”,施赖尔在《钉十字架》中开辟了一条全新的戏剧表达路径,融合了色彩、几何和动作为一体的符号系统,追求着一种超越传统剧场叙事的“宇宙生命统一镜像”。 《钉十字架》首演于1920年,在经过长达一百多次的排练后面世。然而,该剧并未进入主流剧场循环,演出次数极为有限。

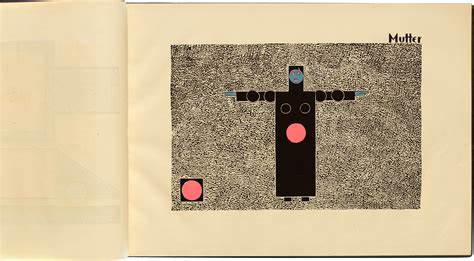

施赖尔本人将自己的作品视作一次“不可重复”的舞台实验,旨在激发推动人类变革的“新创造力量”。作品中的演员佩戴笨重的几何形态面具,全身被抽象而简洁的服装包裹,在极其简约、抛弃写实的舞台布景中移动和表演。观众群体也极其有限,主要锁定在表现主义内部创作圈子。施赖尔对早期作品《圣母苏珊娜》的首演反响颇为失望,戏称戏剧只剩“秘密语词和肢体操练”,并主动请媒体不参与后续演出,这也折射出他对戏剧传统评价体系的反叛和超脱。 《钉十字架》以基督受难故事为蓝本,却置于一个荒凉的战后世界,为传统宗教题材注入浓厚的神秘主义色彩。该剧唯一以印刷形式保存下来,1920年限量发行500册(早期印刷版更限量25册,使用日本纸),并配有手工上色的精美木刻插图。

插画家马克斯·比勒特(Max Billert)和马克斯·奥尔德罗克(Max Olderock)不仅为剧作设计了表现主义风格的面具,也直接参与绘制了这些木刻作品。 施赖尔对戏剧形式提出了颠覆性的理念。他拒绝戏剧中一切“生动的引用”,追求纯粹的声音、运动、色彩和形态。正如戏剧史学家梅尔·戈登所言,他试图打造一个“纯粹的声音,纯粹的运动,纯粹的色彩,纯粹的形态”的戏剧世界。这种理念也反映了他在包豪斯艺术学校担任教师时对舞台艺术的视角——剧场应当去除一切俗世的写实和感官依赖,通过抽象的视觉和肢体语言,传递更深层的精神和哲学内涵。 《钉十字架》的文本并非传统意义上的剧本,而是一套复杂的符号记谱法,融合颜色、文字和几何符号,形成了一种独特的舞台语言体系。

施赖尔称其为“Spielgang”,意指“戏剧进行”或“戏剧路径”,拒绝沿用传统的“戏剧剧本”称呼。其记谱法形似三段式的音乐谱表:顶层为文字剧本,中层是色彩斑斓的音调序列,表明节奏、音高和音量变化;底层则融合几何符号与文字,指导舞台动作和肢体语言。这种视觉化的记谱不仅是对传统文字剧本的挑战,更试图打造一种视觉和动作同频共振的戏剧表达方式,是舞蹈记谱和图形符号的跨媒介融合。 剧中的主要人物“人”(Man)取代了基督的角色,成为寓意生命与人性的符号化存在。他呈现为一个矩形的巨大轮廓,胸前佩戴鲜红的十字架。其他角色如“母亲”(Mother)和“情妇”(Mistress)同样借助几何形态表现,形体抽象,颜色鲜明,象征功能与身份,且所有人物的形态及动作都严格限定在半圈、四分之一圈转身、跪起等基本动作范围内,这种简约化的动作体系强化了形式的纯粹性和符号性。

施赖尔强调,演出者必须非职业演员,不是舞台演员、不支持剧场商业、不愿暴露自我本色,而是完全融入形式和符号的载体。此一选择凸显了他对传统戏剧表演体系的批判,同时也强调剧场的变革性和前卫性。 文本语言极为僵硬且带有礼仪感,充斥着反复吟诵的祷言式句子与重叠错落的发声,充满神秘且断断续续似迷幻般的诗句。角色的对话凌乱且断裂,割裂了传统戏剧的连贯性,营造出冥想般的精神体验。例如,“舌头燃烧,世界-世界。无言。

圣哉。圣哉。”“凋谢的花朵。破碎的石头。被屠杀的动物。我咀嚼末日。

动作。”这些微妙的语言碎片与抽象的动作谱表相辅相成,塑造出一种声色交织、多维感官冲击的戏剧氛围。 尽管施赖尔的戏剧实验在包豪斯和表现主义圈内备受关注,然而也因其过于极端的形式主义和晦涩难懂的演出语言,遭遇过争议和批评。在1920年首演后,有观众批评其“过于神秘教派色彩”,认为难以理解和接受。1923年,奥斯卡·施勒默(Oskar Schlemmer)接任工作坊负责人,继而将舞蹈与几何形体的结合推向巅峰,使包豪斯舞台艺术迈向更广阔的影响力。 虽然施赖尔时期的表演作品多为短暂的实验性质,且数量极少,《钉十字架》这部作品尤其因其印刷版本和图形记谱法保存而成为后世研究表现主义和现代舞台艺术的珍贵资料。

其独特的排版、版式设计和手工木刻插画在包豪斯的平面艺术和字体设计领域同样具有不可替代的价值。 不幸的是,目前尚无高分辨率的完整数字版《钉十字架》在网络上公开提供。纽约公共图书馆收藏了部分高质量扫描页,洛杉矶县艺术博物馆与谢里丹图书馆亦有相关文献和数字资源。这为艺术研究者和戏剧愛好者提供了探究施赖尔前卫舞台语言及其实践痕迹的途径。 洛塔尔·施赖尔的《钉十字架》不仅是德国表现主义戏剧与视觉艺术相融合的典范,也代表了一种试图超越传统戏剧叙事和表演形式的先锋探索。他通过形态语言破解了戏剧与舞蹈、文字与图像、声音与动作之间的边界,打造了一座哲学性的“宇宙生命统一镜像”。

这部作品的艺术实践和思想理念在今天仍对现代舞台艺术、符号学研究及包豪斯美学体系产生启示,彰显了二十世纪戏剧创新的激荡脉络和深远意义。