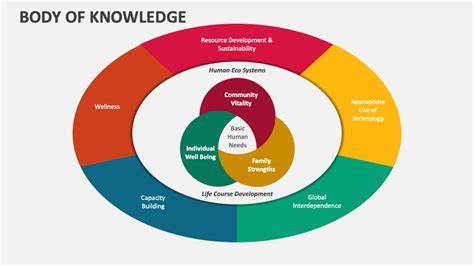

近年来,随着人工智能技术的迅猛发展,大型语言模型(LLM)如ChatGPT、GPT-4等在文本生成、自然语言处理等领域展现出令人惊叹的能力。它们能够基于海量数据训练,模拟人类语言表达,甚至回答复杂的问题。然而,尽管LLM在知识回忆和信息处理方面表现卓越,人类仍然拥有许多这些模型难以企及的独特知识领域。本文将深入探讨人类所掌握却难以被LLM复制的知识类型,揭示人类智慧独特价值及其在未来数字时代的重要角色。 首先,有必要界定知识与数据的区别。大型语言模型本质上是基于统计和概率的语言生成工具,它们学习的是数据模式,并通过预测下一个词语来生成文本。

在大量语料库的支持下,它们能够“再现”古今中外的知识内容,比如数学定理、历史事件、文化典故等,但这些呈现更多体现为数据的重组和映射。相比之下,人类知识包含对数据的深刻理解和实际应用,以及基于情境判断的灵活思维。例如,在简单的算术运算上,LLM尽管知晓大量数学知识,但却不一定能够像人类一样准确无误地完成加法操作。也就是说,数据和知识虽然相关,却不可简单等同。另一个LLM无法触及的领域在于经验知识。人类的知识往往源于亲身体验与感知,是通过实践、观察、反思和交互不断积累而成。

比如一名厨师通过多年的烹饪实践,掌握了调味技巧、食材搭配和火候控制,这些都不是简单的文本信息,而是一种隐性知识。LLM缺乏身体感官体验,无法真正理解和学习这种经验性的内容。 情感理解和共情能力同样是大型语言模型的短板。虽然它们可以分析和生成情感类的词汇和表达,甚至模拟某种情绪色彩的文本,但它们无法像人类一样真正感受情绪,理解人际间复杂而微妙的情感交流。人类的情感知识不只是语言的堆砌,而是一种基于身体反应、心理体验和社交背景的综合认知。这种能力在沟通、领导力和艺术创作中尤为关键。

创造力是人类区别于机器的另一重要特质。尽管AI可以基于已有数据生成新的文本或图像,但这种创造力更多是组合和变体的产物,而非基于原创思想和灵感的突破。人类能够在不同领域交叉融合知识,产生全新的概念和解决方案。科学家的创新思维、艺术家的灵感迸发,往往源自直觉、想象力及对未见领域的好奇,这些均非仅靠数据训练能够实现。 除此之外,实践技能和动手能力也是LLM难以掌握的。比如医生的诊断技能、机械师的修理技巧、运动员的身体协调能力,这些都需要长期的训练和身体记忆。

它们包含了感官反馈、肌肉协调和环境适应等复杂要素,而人工智能主要依赖文本和数据输入,注定无法具备类似的技能水平。 此外,人类对伦理道德的理解和判断亦是机器难以完全复制的。伦理决策涉及价值观、文化背景、社会规范和情感权衡,且常常没有唯一正确答案。人类社会在不断演进中形成了复杂的道德体系,这种多维度思考和权衡能力让人类能够在复杂问题上作出合理选择,而LLM只能基于既有文本提供参考,难以主动承担责任。 综合来看,人类拥有的知识远不仅是信息堆积,更是经验沉淀、情感共鸣、创造力的结晶以及实践能力的体现。大型语言模型虽能展示令人惊叹的数据处理和语言表达能力,但它们并不具备真正的理解和智慧。

未来,人工智能和人类知识应当形成互补关系,利用AI的强大计算能力辅助人类思考,提升效率,同时依靠人类独有的智慧处理复杂情境和创新任务。 探讨人类与大型语言模型知识的边界,有助于我们更清楚认识人工智能发展的机遇与挑战,明确在数字浪潮中人类不可替代的价值。唯有充分发挥人类智慧特质,结合技术优势,才能开创更美好的智能未来。