丹尼斯·里奇作为C语言的创造者和Unix操作系统的联合开发者,是计算机科学界的传奇人物。然而,他的博士论文《程序结构与计算复杂性》的排版之谜同样引人入胜。1960年代末缺乏现代数字排版工具的背景下,里奇如何完成这篇超过180页、充满复杂数学符号的论文,至今仍让学界和技术史学家倍感好奇。虽然他完成了论文,但未正式获得博士学位,且该论文长达近50年未被广泛流传。本文将从历史背景、排版技术和设备、文档编辑工具以及复刻尝试四个角度详细解析这一非凡的排版故事。 里奇的博士论文写于1967年至1968年之间,当时数字化排版尚未兴起,LaTeX等系统还未问世。

电子排版和计算机辅助排版尚处于起步阶段。最主流的文档制作工具还停留在机械或电动打字机层面,尤其是多用于办公环境的IBM Model C与Model D传统机械打字机,只能提供固定宽度的字体和有限的符号选择。使用这类设备排版复杂的数学表达式极具挑战,不论是上下标的精准摆放还是符号的多样性都难以处理。 IBM 1961年推出的Selectric电动打字机引入了创新的“高尔夫球”式字体元素,极大提升了印刷速度和文字清晰度。用户可以更便捷地更换特殊符号的字体球,比传统机械键盘更适合数学和科学文献的排版需求。IBM 2741终端基于Selectric机芯,是连接大型主机的计算机终端,提供了比普通打印机更高质量的打印输出,且支持多种可替换字体。

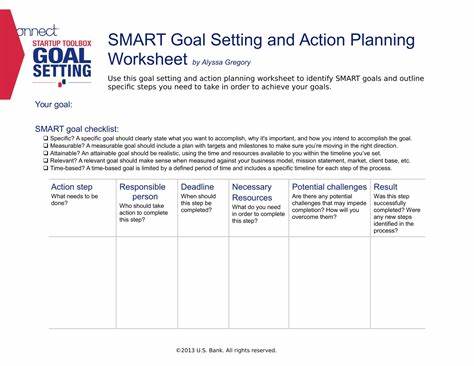

史料显示,这很可能是里奇完成论文初稿及精细复刻的关键设备来源。 与此同时,20世纪60年代中期已经出现了最早的文本格式化软件。Jerry Saltzer在MIT开发了RUNOFF文本排版程序,这是首批具备一定格式控制能力的工具,最初用于他的博士论文撰写。然而RUNOFF无法处理数学公式的复杂排版,也无法自动实现上下标移动。Dennis的论文完成早于troff和eqn等后续强大工具诞生,因此无法依赖完备的软件完成排版。许多博士生依赖系统秘书或专业排字员对手稿进行最终排版。

里奇的论文文本规模庞大,共180页,超过40种数学符号与希腊字母被广泛使用。在没有电子排版辅助的时代,论文清晰、严谨地按照12字符每英寸宽度和6行每英寸高度的固定方格排版,确保了上下标及数学符号能精准对应到相应的“格子”。研究人员推测,打字者必须通过反复移动纸张,通过细小的手动调整完成多层嵌套的上下标排列,甚至能以半格间距进行垂直甚至水平上的精确定位。更神奇的是,“+”符号的排版在空间布局上表现出细致的调节力度,不仅根据位置在上下标间插入了空格以实现视效上的平衡,还可能在同页不同位置做出了多次不同的布局尝试。 论文中罗马数字列表的排版尤为令人惊讶。开始采用整格对齐方式,但从第39页起,里奇通过1/24英寸的半格偏移法实现了居中对齐的视觉效果,即使考虑当时机械打字机并不具备半格移动纸张的设计,这一操作依然准确无误。

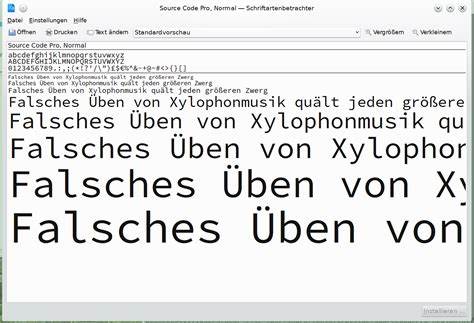

这显示出排版者极高的机械操控精度和耐心,也反映出他对排版美学的追求和技术的突破。 在完成论文初稿后,里奇通过修正批注并利用修正液和复印技术完成了至少两个版本的论文。两版除了约60处微小的错别字改正外,排版布局几乎完全一致。要在打印机尚未具备数字化编辑功能的年代完成如此精细的精准重绘,显然涉及相当巧妙的人工和技术手法。 现代研究者尝试通过troff和eqn等工具复刻了该论文的电子版本,这是一项后时期的“致敬”之举,因为这些工具要到1970年代中后期才得到广泛应用。复刻项目充分利用了适合论文字体的Pica 10数字化等宽字体和Adobe Symbol字体,配合数学字体集合如Y&Y MTMS Script等,实现了尽量还原论文符号和字符的视觉效果。

研究者用tbl程序解决了复杂的居中对齐罗马数字列表排版问题,用pic语言重现了论文最后复杂的流程图和框线结构,辅以人工校对逐字输入数学排版指令,努力还原了里奇当年手工排版的智慧成果。 关于图形绘制,里奇论文中出现了由手工添加的框线和虚线,这些部件原本难以用计算机打字机绘制。复刻团队则利用现代绘图工具模拟了当年的图形,保证形式美观且准确传达内容。 整体而言,里奇的博士论文排版成就令人惊叹。它既体现了那个时代机械设备和人工排版极限的突破,也展示了里奇作为计算机科学家的严谨态度和创新精神。虽然后来troff、eqn和LaTeX等排版工具的发展极大降低了论文排版难度,丹尼斯·里奇却没有采用这些后续技术重新提交或修订论文或申请学位。

该论文多年神秘失踪直至2011年其过世后才被其家人重新公开,成为计算机史上一段传奇。 这段排版史同时凸显了当时学术界论文发表的繁复流程。哈佛大学当时对论文有着严格的纸质格式、排版规范和装订要求,学生需亲自或委托专业排字员完成数次校对和稿件打磨。高水平的打印设备或现代排版软硬件并不可用。里奇能够在纯机械排版时代,通过对电动打字机精准操控,完成一个学术水平与排版质量俱佳的数学论文,难能可贵。 这项排版技术更是计算机人力与机械设备协同的极致表现,折射出那个时代计算机科学家对于各方面细节的执着追求,超越了今天许多自动化工具的简单机械感。

它同时让我们理解,排版并非纯粹的美学工作,更是一种需要耐心、技术与创造力的科研辅助手段。 通过还原和深入研究里奇的论文排版技术,不仅让我们感受到早期计算机学者的艰辛,也让我们更好地珍视后期工具与软件带来的便利。对于现代学者,借鉴其匠心精神,理解技术与艺术结合的力量,对今后学术传播与知识传承依然具有深远启示。 丹尼斯·里奇以他开创性的计算机贡献闻名于世,但他博士论文所揭示的排版谜团同样令人敬佩。它见证了一个时代的技术局限,也昭示了创新的无穷潜力。如今,借助数字技术和历史文献,我们仍能重温那段传奇排版历程,感悟科学发展与人类智慧的交织。

。