随着科技的快速发展,人工智能(AI)逐渐成为推动医疗行业变革的重要力量。它被寄予厚望,期盼能帮助医疗专业人士提升诊断准确率、优化治疗方案,甚至延长患者寿命。然而,尽管在其他领域如自动驾驶、语音识别和自然语言处理取得了突破性进展,人工智能在医学领域的实际应用却依然进展缓慢,面临着诸多挑战和困难。探究这些难点,有助于我们更好地理解医疗AI的现状及未来发展方向。医疗AI的核心挑战主要体现在三个方面:数据标签的稀缺、实际部署的复杂性以及行业严格的监管环境。 首先,数据标签匮乏是制约医疗AI发展的重要瓶颈。

深度学习等先进人工智能技术需要大量且高质量的标注数据作为训练基础,而医疗数据的标签意味着与真实生命紧密相关的临床结论,标注过程专业且耗时。以心脏节律复律术为例,虽然佩戴智能手表的患者可以采集庞大的生理数据,但能够进行准确医疗事件标注的样本极其有限,无法达到像语音识别或图像识别领域那样拥有成千上万标记样本的规模。不仅如此,医疗数据的隐私保护要求严格,患者的授权和伦理许可使得大规模数据共享成为难题。在面对有限标签时,传统监督学习方法往往表现不佳,研究者因此转向无监督、半监督学习及一-shot学习方法。无监督学习通过挖掘未标记数据中的内在结构为模型预训练提供支持,半监督学习则尝试结合少量标签和大量无标签数据改善学习效果。一-shot学习更颠覆性,它能够在只有一个标记实例的情况下识别新模式,为医疗数据稀缺的现实提供了科学突破口。

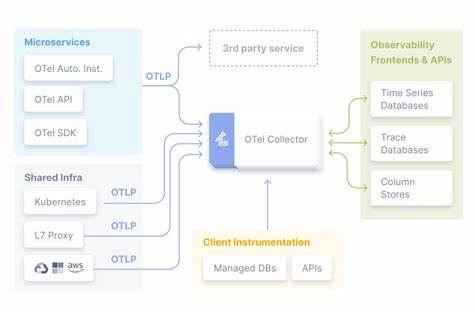

未来,随着传感设备的普及和数据采集的多样化,如何设计有效利用海量无标签数据的算法,将是促进医疗AI发展的关键课题。 其次,AI在医疗领域的部署难题同样不容忽视。即便科研人员成功构建了表现优异的诊断模型,将其推广应用于实际临床环境仍面临巨大阻碍。医院系统相对封闭、采购流程繁琐,加之电子病历(EMR)系统兼容性差,使得新算法难以快速整合并在线实时使用。而且多数医院采用的按服务收费体系往往使得提升诊断准确性反而导致收入减少,缺乏积极的经济激励推动技术落地。与互联网行业的快速迭代及“应用商店”生态不同,医疗应用往往需要经过漫长的验证、审批,被迫停留在试验阶段。

然幸运的是,医疗体系正在经历结构性变革,诸如美国的负值付费模式(如捆绑支付和风险承担模式)逐渐兴起。新兴支付方式将鼓励医院关注治疗效果与风险预防,为人工智能算法提供了价值体现和经济支持。此外,移动医疗的普及使得将AI嵌入手机端APP成为可能,绕开传统系统壁垒直接服务患者和医生。如心率监测类应用已收集到数十亿数据点,成为数据积累和算法测试的重要平台。医疗AI的部署需要“从外到内”的策略,先在医院外部积累用户和数据,再逐步进入核心医疗系统,这种模式或将打破行业固有困局。 最后,监管环境对医疗人工智能既是挑战亦是推动力。

严格审查和认证制度确保了医疗产品的安全性和有效性,但也增加了创新的门槛。许多创业者和研发者因担心法规合规而望而却步。医疗技术监管复杂且往往滞后于技术发展,导致市场准入周期漫长。值得注意的是,部分监管并非完全阻碍,也为数据隐私和患者权益提供保障。例如,1996年颁布的HIPAA隐私法案虽带来合规压力,但也确立了患者对电子健康记录(EHR)的准许权,推动了数据共享环境的改善。随着FHIR等标准的推广,医疗数据正在逐步实现结构化和机器可读,为AI算法提供标准化输入。

监管机构也开始加速制定专门针对AI医疗设备的政策,鼓励符合安全性和透明度要求的创新产品审批。虽然困难依旧存在,但合理有效的监管有助于塑造健康可持续的医疗AI生态。 总体来看,人工智能在医疗的巨大潜力毋庸置疑。过去数十年,诸如MYCIN项目等早期尝试虽未能进临床,却为后续发展奠定了理论基础。如今,随着算法创新、数字健康产品普及及医疗支付模式转型,人工智能重新迎来突破时机。实现医疗领域AI价值的关键,不仅在于技术进步,更需跨学科的协作与文化融合。

医学与计算机科学间的壁垒正在逐渐打破,医务人员、AI研究者和政策制定者需共同努力,打造开放、包容和创新的合作环境。历史上的科学跨界合作如量子物理与分子生物学的结合,开辟了生物学研究的新纪元,人工智能与医学的深度融合同样可释放前所未有的变革能量。 面对血栓风险预测模型仅有67%准确率、心脏骤停预警覆盖不足等现实问题,医疗人工智能的应用具有切实意义。提升诊断能力、减少误诊率、优化治疗策略,对亿万患者生命健康依赖巨大。未来,AI助力精准医疗和个性化治疗将成为医疗发展核心方向。只有突破当前标签不足、部署复杂和监管耽搁的瓶颈,医疗人工智能才能真正进入临床决策和患者管理的日常,成为实现全球健康公平与医疗服务优化的强大引擎。

站在新技术变革的历史节点,医疗领域的AI从业者应当把握机遇,积极拥抱挑战,携手推动人工智能为人类健康带来持续福祉。