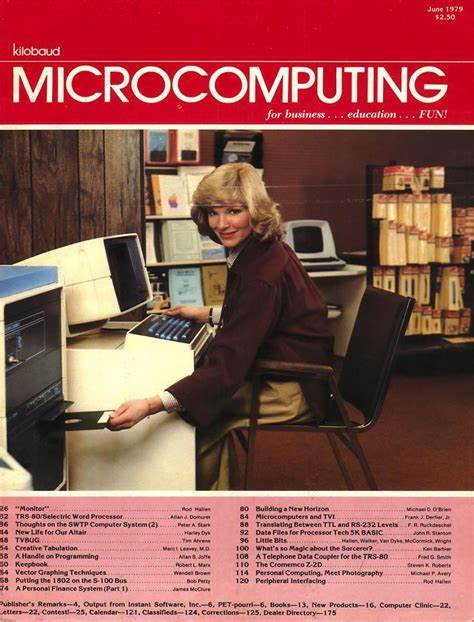

1980年代是计算机科技迅猛发展的重要时期,尤其是在家用电脑市场的兴起为家庭生活和娱乐带来了前所未有的变化。与此同时,伴随着家用电脑的普及,电脑杂志作为信息传播和文化载体,凭借其鲜明的视觉风格和独特的内容定位,成为那个时代不可或缺的文化符号。本文将深入探讨80年代电脑杂志的不同面貌,挖掘其背后承载的“魅力”,以及它们如何塑造并反映了当时的科技氛围和社会思潮。 早在个人电脑尚未普及的阶段,电脑杂志就已经悄然登场,成为连接技术爱好者和大众的桥梁。那些杂志往往采用低调沉稳的色调,配合简洁的版式设计,却通过封面上严肃凝神的人物形象传递出一种深沉的专业感。在这些人物形象中,男性用户主导的画面尤为常见,他们通常穿着正式,面带沉思,身体姿态多是静静地坐在闪烁着绿色文字的显示屏前,或是与那些显得笨重的机器相伴而立。

蓄着胡须的形象成为家用电脑圈子里的经典符号,象征着智慧与对科技的尊重,这种“男人与机器”的画面透露出一种几乎严肃的学术氛围,甚至可以说隐含了一丝“铁板门槛”的氛围,这也让当时的一些电脑杂志带有一定的排他性和专业主义特征。 然而,80年代的电脑杂志并非只固守于这种冷峻的理工男形象,也有诸多杂志尝试用截然不同的态度接近大众市场。部分编辑意识到电脑不应该是“只有专家才能玩”的玩意儿,于是转而强调家用电脑的易用性,让读者感受到科技的亲和力。杂志封面和文章中开始出现儿童和家庭场景,配文通俗易懂,宣扬电脑不仅是工具,更是教育的利器。实际上,大多数家用电脑用户最终都将机器用在了游戏娱乐,但杂志常常强调电脑的“教育价值”,借此吸引更多家庭的关注和购买。 这反映出当时市场的双重诉求:一方面是“提升个人及家庭管理”的实用功能,另一方面则是“帮助下一代适应未来科技”的教育理念。

在家长看来,投资一台家用电脑不仅仅是购买一件电子产品,更是在为孩子的未来铺路。杂志内容也因此包涵了丰富的学习软件评测、基础编程教程以及游戏攻略,全面覆盖了不同层次需求。值得注意的是,这种宣传往往针对白人中产家庭中的年轻男孩,强调他们将成为未来科技发展的主力军,反映出那个时代社会和文化的某些偏见与局限。 除了内容定位,80年代电脑杂志的视觉设计也充满怀旧与魅力。从封面到内部页面,杂志设计结合了浓厚的霓虹色彩、几何线条和充满未来感的字体,体现出对科技未来的乐观与向往。杂志经常展示当时最炫目的硬件照片,尽管那些家用电脑在现代科技眼中显得简单甚至笨拙,但在当时却是科技的象征和炫耀资本。

编辑们精心布置场景,将显示器上的简陋像素图像与穿着考究的电脑爱好者融合,共同构建出一幅独特的新时代科技生活画卷。 80年代电脑杂志不仅是科技信息的传递者,更承担了塑造技术文化认同的作用。它们告诉读者,使用电脑不仅仅是掌握工具,更是一种身份象征,是对未来世界的一种参与和主导。通过展现严肃的理论讨论和丰富的实践案例,杂志鼓励读者投身于技术革新的浪潮之中,从而形成了伴随那个年代成长起来的独特“计算机文化”。 进入数字时代,尽管纸质杂志逐渐被网络取代,80年代电脑杂志的风格和精神依旧影响深远。今天我们回顾这些杂志,不仅仅是怀念一种设计风格或内容排版,而是在感受那个时代人们对技术怀抱的热忱和梦想。

它们是时代的缩影,也是科技进步过程中不可忽视的文化遗产。 总体来看,80年代的电脑杂志通过多样的表现形式和内容策划,成功将冷冰冰的技术产品赋予了人情味和文化韵味。无论是那种沉稳严谨的“男人与机器”照片,还是充满家庭气息的亲和画面,都是那个时代社会对家用计算机既期待又好奇的真实写照。如今,这些复古杂志成为研究科技发展史的重要资源,更唤起了当代人对早期计算机热潮的怀念与敬意。