在自然界中,行为不仅是对外界环境的被动反应,更深刻地反映了动物体内动态波动的认知和情绪状态。小鼠和猴子作为神经科学研究的重要模式生物,一直被广泛使用于探究大脑功能与行为之间的关系。然而,学界对不同物种之间内在认知状态的相似性仍知之甚少,尤其是如何跨越物种障碍,将认知状态的识别标准统一起来,成为一项难题。近期,一项基于面部特征分析的新方法,为这一难题提供了创新性的解决方案。面部表情作为动物表达情绪的自然媒介,蕴含着丰富的内部信息。过去,面部表情主要被认为是高视觉依赖和社会性强的物种特有现象,然而越来越多研究发现,包括小鼠在内的多种物种的面部表情同样代表情绪与认知的变化。

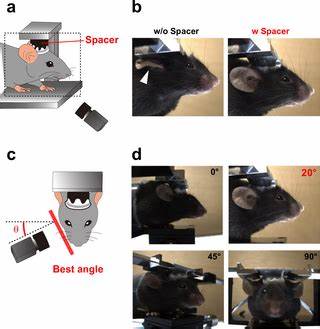

通过深入提取和量化这些特征,可以有力地辅助理解动物的认知状态。研究团队设计了一个跨越小鼠与猕猴的虚拟现实(VR)视觉觅食任务,要求两种物种分别在高度模拟的环境中完成相同的视觉辨识任务,确保了实验范式的高度可比性。通过使用高分辨率摄像技术捕捉动物面部动态信息,结合深度学习技术自动提取覆盖眉毛、鼻子、眼睛、耳朵等多维度的细节特征。随后,利用马尔可夫切换线性回归(Markov-Switching Linear Regression,MSLR)模型,将提取的面部特征和动物在任务中的反应时数据相结合,从时间序列角度揭示内部认知状态的变换规律。该模型不仅成功捕捉到了多种隐藏状态的存在,还激发了深入理解不同状态对任务表现的影响。令人惊讶地是,模型纯粹通过面部特征预测反应时间,甚至能够准确预判任务结果,包括是否命中目标还是错误响应。

两种物种的隐藏状态分布模式虽然存在细微差异,但总体趋同,显示人类长期以来设想的认知状态具备跨物种的稳定性。进一步分析揭示,不同隐藏状态对应独特的面部表情模式,跨物种间存在部分重叠,暗示面部表情不仅是情绪的外在表现,还是深层认知加工过程的反映。这一发现深刻突破了传统观念,将面部表情的研究拓展至对认知、注意力、动机等内部状态的感知。除了对认知状态的推断,研究还揭示了两种物种在状态动态切换上的差异。例如,猕猴的内在认知状态相对稳定,切换不频繁;而小鼠则表现出更为频繁的状态转换。这部分可能与训练程度不同及物种天生的认知策略差异相关。

该观察不仅有助于理解行为层面的物种差异,更为神经机制研究指明了方向。此外,研究强调了基于多面部特征群的整体分析远胜于单一特征(如瞳孔大小)的预测能力,体现了认知状态与行为间复杂非线性交互的本质。通过面部特征模板匹配技术,研究团队实现了对内在状态的单次实验精确识别,极大促进了动态、自然istic行为条件下的认知监测。最值得关注的是,面部特征的这种跨物种保守性,为神经科学中寻找普适性认知状态标志铺平了道路。该技术一方面提升了对不同模型物种间认知状态的理解和比较能力,另一方面也为开发新的非侵入式行为监测手段提供了潜力。面对神经科学、心理学等多个领域对自然状态下认知动态理解的迫切需求,基于面部表情的多状态模型显得尤为关键。

它可推动动物行为研究从传统的极度受控、限制性任务,转向更符合生态学真实性的范式,为揭示大脑与行为之间更自然、复杂的联系提供强有力的工具。未来,结合神经活动监测技术,如光学成像、电生理等手段,研究者能够更精细地关联面部认知状态与神经网络动态,实现认知加工层面从行为到神经机制的跨尺度解码。人工智能和机器学习工具的进步将持续推动面部特征的自动化、精确化提取,进一步提升认知状态识别的实时性与准确性。此外,该方法具备拓展至更多物种的潜力,助力构建统一、跨物种的认知状态解码框架,促进动物模型研究的可转译性,也为理解人类认知和神经疾病机制带来新的视角。总的来看,基于面部特征提取与马尔可夫切换线性回归模型的认知状态识别方法,成功实现了小鼠和猕猴之间的内在状态跨物种推断,开创了跨物种认知神经科学研究的新范式。这一研究不仅揭示了面部表情的多维功能,还推动了生物行为学对复杂认知与动机状态的认识升级,也预示着未来利用自然行为信息推动神经科学走向更深层次整体理解的广阔前景。

。