铁是维持生命的重要微量元素,对生物体的正常生理功能具有不可替代的作用。尤其是在孕期,母体铁元素的充足供应对于胚胎的健康发育至关重要。近年来,科学家们通过对小鼠模型的研究发现,母体缺铁不仅会引发贫血等常见健康问题,更会导致胚胎性别发育异常,具体表现为雄性胚胎发生向雌性性别的逆转现象。这一惊人的发现为我们深入理解性别分化的分子机制提供了新的视角,同时也提示了铁元素在性别决定中的关键作用。多年来,性别决定的研究主要聚焦于基因层面,尤其是经典的性染色体驱动机制和相关基因如SRY、SOX9等对男性性别分化的调控作用。然而,在这一传统框架之外,环境因素和母体营养状况对胚胎性别发育的影响逐渐引起重视。

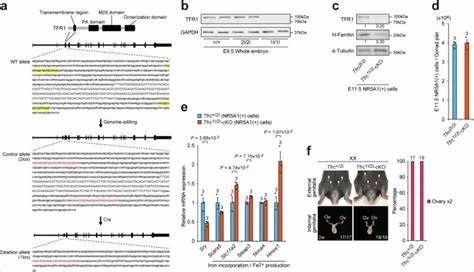

铁作为一种必需的微量元素,其缺乏状态如何影响性别发育尚未被充分解明。通过对母小鼠进行铁缺乏饮食实验,研究人员发现具有遗传雄性(XY)基因型的小鼠胚胎,在铁供应不足的环境中,经常表现出部分或完全的性别逆转,即其外表及生殖器官的发育呈现为雌性特征。深入的分子分析表明,母体铁缺乏通过影响胚胎中的关键性别决定基因表达,打断了正常的雄性性别分化路径。铁元素在细胞的多种生化过程中发挥核心作用,其中包括参与线粒体功能、氧化还原反应及DNA合成等。缺铁状态会引发细胞内的氧化应激,影响基因表达调控机制,从而间接干扰胚胎性腺的正常发育。具体来说,铁缺乏可能导致SRY基因表达下降,或者抑制其下游关键转录因子如SOX9和FGF9的表达,这些基因是启动和维持睾丸发育必不可少的成分。

另一方面,雌性性别分化路径中的关键基因如WNT4、RSPO1和FOXL2可能在缺铁条件下被上调,使得胚胎的性腺发育偏向卵巢方向,从而实现性别逆转。母体铁缺乏对胚胎性别逆转影响的发现,为生殖生物学和性别发育领域带来了突破性进展。更重要的是,这一现象提示了环境和营养状态在胚胎性别决定中的潜在作用,挑战了长期以来以基因为中心的性别决定理论。除了在基础科学研究中的意义外,这一发现对人类健康也有着深远的影响。尽管人类性别决定机制与小鼠存在差异,但铁缺乏在孕妇中的高发率及其对胎儿发育的风险不容忽视。孕期铁缺乏不仅可能导致胎儿发育迟缓、先天缺陷,还可能通过类似机制影响人类性别发育或生殖健康。

这提醒临床医师和营养专家应更加关注孕妇的铁营养状况,制定科学的补铁方案,保障孕期母婴健康。未来的研究需要深入探讨铁元素如何通过分子途径调控性别决定基因的表达和功能,揭示铁缺乏引起性别逆转的细胞及分子机制。同时,应扩大研究范围,考察其他微量元素和环境因素在性别发育中的综合效应。通过跨学科的合作,科学家们有望构建更为全面的性别决定理论体系,并推动相关疾病的预防和治疗。小鼠作为常用的模式生物,其实验结果虽然不能完全直接对应人类,但仍为理解复杂的生殖发育过程提供了宝贵线索。母体铁缺乏导致的雄性向雌性性别逆转现象,展现了铁元素在人类健康和发育中的潜在重要性,也提醒我们合理补充营养的重要性。

总体而言,母体铁缺乏不仅是一种常见的营养问题,更是影响胚胎性别分化的重要因素。对铁营养缺失影响的研究,推动了生殖生物学的进步,也为改善孕期保健提供了新思路。未来,通过加深对铁元素在胚胎发育中的作用的理解,有望为降低出生缺陷率和提高生殖健康水平作出贡献。