随着互联网应用不断发展,用户对响应速度和体验的期望也日益提高。传统的集中式数据库架构已经难以满足分布式应用对低延迟和高并发的需求。服务器无服务器架构与内容分发网络(CDN)的兴起为开发者带来了新的机遇,可以将代码运行位置近距离部署到用户身边,从而显著降低响应延迟。然而,数据访问却成为边缘计算中的瓶颈,限制了整体性能提升的潜力。本文将深入探讨如何通过理论与技术创新,使数据更贴近代码,实现真正的分布式计算理想。服务器无服务器架构的核心优势在于它能够把业务逻辑作为函数部署在全球各地的CDN节点,极大地缩短了请求的物理路径。

比如,用户在里斯本发起请求时,服务器代码可以直接在本地CDN节点执行,从而减少网络往返时间,带来更流畅的应用体验。然而,代码执行近用户的优势很快就会因为数据访问远距离的限制而被削弱。若数据仍存储于远端的中心数据库,例如位于爱尔兰的数据中心,那么服务器无服务器函数必须跨地域访问数据,通常伴随着50-100毫秒甚至更高的延迟。这对用户体验造成一定影响,尤其是在需要实时数据响应的场景下。为了解决这一“边缘数据困境”,许多厂商提供了缓存服务或者弱一致性的数据存储选项,如Cloudflare的Worker KV。虽然这些缓存能提高读取速度,适用于不需要强实时性的使用场景,但数据同步延迟和吞吐量限制等问题依然存在,不适合所有应用需求。

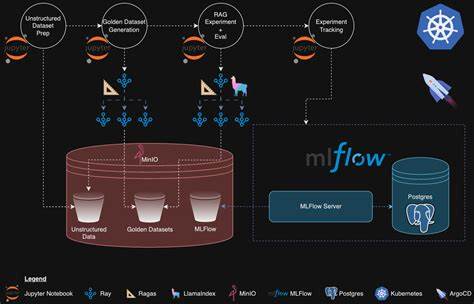

针对这一问题,分布式计算领域提出了一个前瞻性概念——非统一数据访问(Non-Uniform Data Access,简称NUDA)。此理念借鉴了计算机体系结构中非统一内存访问(NUMA)的思想,强调根据代码与数据的相对位置,优化数据访问路径,使得部分关键数据能够近距离甚至嵌入到执行代码的同一环境中,从而实现更快的访问速度和更优的用户体验。具体来说,NUDA的实现核心在于数据的合理分区与地域化管理,将数据划分成不同区域和逻辑单元,比如按客户、组织或用户群组进行分区。这种设计不仅能够满足性能优化的需求,还兼顾安全隐私,因为每个分区的数据可以独立管理和访问控制,降低数据泄露和权限混乱的风险。如此划分的数据可以部署在对应的区域节点,贴近该分区的主要使用者,而全球范围的数据则仍由中心节点保存和同步。从最理想层面来看,将关键数据直接与无服务器函数同处一台机器上,甚至共享进程内存的方式,为读取带来了极致的速度优势。

用户请求对应的边缘函数不仅能够即时访问“本地数据”,避免任何跨网络的等待,还能借助灵活的缓存机制应对突发流量与热点数据访问。实现这一切的前提,是底层数据存储系统要支持复杂的访问控制和多级一致性策略。不同类型的数据与业务需求拥有不同的一致性标准,有些操作必须保证严格的强一致性,确保数据的准确无误,这时写入操作需要等待多数节点确认完成;而对于某些不必立即同步的场景,则可采用最终一致性的模型,写操作快速返回,通过后台异步同步避免阻塞用户体验。这种灵活的强弱一致性协同为应用提供了可配置的性能与可靠性平衡。更进一步,对于采用最终一致性策略的数据,冲突捕获与自动合并机制十分关键。数据结构如计数器、时间戳型的"最后写入者胜出"规则,或是复杂的合并算法,能够确保即使多点并发写入,也不会导致数据丢失或异常。

例如同一计数器由多个节点递增,系统能够正确合并每个操作,保证最终结果准确无误,而不受操作顺序的影响。这些创新思路让开发者能够在享受边缘计算带来高速响应的同时,不必牺牲数据安全性和一致性。虽然实现真正的NUDA架构仍面临技术挑战,比如分布式事务的复杂性、跨地域网络的不稳定因素、以及多节点之间的协调开销,但现有云平台和服务商正在加快相关技术突破。由多地部署的数据分区、一致性灵活策略、以及冲突自动解决机制组成的分布式数据层逐渐成熟,为下一代应用吞吐能力和响应速度铺平道路。未来的分布式应用将更加重视“数据与代码的近距离共生”,不仅减少了网络通信延迟,更提升了隐私合规能力和定制化服务可能性。开发者需要学习和适应这种全新范式,通过合理设计数据分区和访问权限,结合边缘计算能力,打造既高效又安全的云原生应用。

总的来说,分布式计算的“梦”正在逐步成真。通过结合服务器无服务器架构、边缘计算、以及非统一数据访问理念,技术社区正在重新定义数据与代码的关系。越靠近用户的代码执行,不仅要考虑函数的部署位置,更应重视数据的部署与管理。未来,真正具备区分强弱一致性和冲突自动解决的数据系统,将为无服务器应用带来更加稳定、快速和智能的支撑,推动互联网服务迈向下一轮革新。