在现代软件开发领域,源代码不仅承担着实现功能的责任,更被赋予了审美的价值。源代码美学既体现在代码的结构、风格与表达上,也深刻影响着程序员对于程序的理解和认知方式。随着编程复杂度的提升,审美因素在源代码的设计与解读中显得尤为重要。本文将系统探讨源代码美学在认知中的作用,结合语言、文学、建筑与数学等领域的美学理论,剖析源代码如何成为一个动态且共享的计算界面,从而促进语义压缩与空间探索,提升整体的软件品质与开发效率。 源代码与美学的关系首先从程序员自身的实践出发,不同背景的程序员——无论是软件开发者、黑客、科学家还是诗人——都在代码创作中体现出不同的美学追求。对有些人而言,代码的优雅在于其简洁明了及逻辑鸿沟的最小化;对另一些人而言,代码如同语言艺术,追求语言的韵律与表达张力。

程序员之间的讨论往往充满了有关“美丽代码”的辞藻——如简洁、优雅、清晰、灵活等词汇,这些词汇揭示了代码美学的多维度属性。代码的美不只限于表层的符号排列,更深植于代码所承载的功能与语义中。 源代码美学往往依附于特定的编程环境和语境,这使得代码的审美体验具有高度的动态性和情境依赖性。代码的组织结构不仅受到语言自身的规则限制,还与程序所在的项目规模、团队合作模式以及代码维护需求密不可分。美学在此处表现为一种平衡艺术,既要考虑功能实现的高效,又要兼顾可读性、扩展性及维护的便利。同时,源代码的美学也呼应着文学的叙事技巧、建筑的空间布局以及数学的对称与简洁。

文学中的隐喻、叙述层次和文本空间感也出现在代码结构的分层与函数调用关系中,为程序员提供了便捷的认知框架。 类比于建筑学中的功能与形式,源代码展现出功能和风格的共生关系。好的程序设计如同优秀建筑一样,不仅坚持功能需求的合理性,更注重结构的美感与流动性。设计模式、模块划分、依赖关系等都是代码中的“建筑元素”,它们通过合理的配搭和布局,提升代码的整体美感与效率。在数学领域,美学强调对称与简约,突出问题的本质和结构的优雅,源代码中的算法设计与数据结构同样遵循这些原则,从而实现功能性与美学的统一。 美学在源代码中的表达不仅是视觉的,还涉及认知层面的理解。

程序员通过审视代码结构中的模式、风格与抽象层次,得以快速捕捉程序的语义,减少认知负担。源代码的美在此成为了一种认知工具,帮助开发者通过“语义压缩”高效地理解复杂系统。良好的代码风格和格式规范不仅提升代码的可读性,更让程序员能够更深入地进行空间探索,发现隐藏的逻辑关系与潜在的设计价值。 此外,源代码作为一种特殊的语言,也承载着艺术性的表达。它不仅是人与机器之间的交流桥梁,更是一种由个体创造的文化符号。程序员在编写代码时,往往无意识中融入了个人的审美偏好与表达风格,令代码拥有独特的“作者印记”。

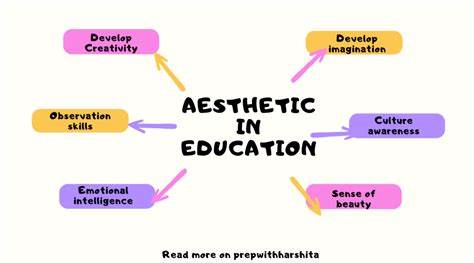

有些代码甚至可被视作文本艺术作品,表达对计算机世界的一种诗意感知。 当前关于源代码美学的研究,多集中于探讨编程语言的语法风格、代码布局、命名规范以及注释风格如何共同构成代码的审美体验。从更宏观的角度看,源代码的美学还能促进团队协作与软件生态的健康发展。美学良好的代码不仅让单个开发者受益,更能促进知识传递、提升开发效率,减少错误与技术债务。 良好的美学实践也是教学中的重要环节。通过讲授代码中的美感,培养学生对代码组织和表达的敏感度,可以有效提升其编程能力与代码质量。

在认知心理学的支持下,研究表明,视觉上的美感与认知的流畅性密切相关,这使得美学作为程序理解的辅助工具变得尤其关键。 在编程语言的发展进程中,不同语言展现出不同的审美倾向。比如函数式语言强调表达的简洁与数学美感,面向对象语言则更侧重于结构的层次性与模块化设计。而每种语言的风格和惯用法形成了独特的“编程美学”,深刻影响程序员的思维方式与审美判断。 源代码美学还涉及伦理维度。代码的美不仅仅是视觉上的,也涵盖代码的道德价值。

清晰、可维护且负责任的代码,是对使用者与团队的尊重。美学与伦理的融合促进了代码的可持续发展,推动更为健康的软件生态。 未来,随着人工智能与自动化工具的发展,源代码的美学有望被进一步模型化与自动评估,辅助程序员进行代码优化与重构。同时,人机交互的美学研究也将深化,促进代码文本与开发者认知之间的无缝对话。 总结来看,源代码的美学是一种跨学科、多层次的认知现象。它不仅源于程序员对功能实现的追求,更深深植根于文学、建筑、数学等美学传统中。

源代码作为一种动态且功能丰富的语言介质,其美学表达极大地促进了代码的理解、交流与创造创新。未来对源代码美学的持续研究,将为软件开发实践带来更多启示,进一步提升代码品质与开发者体验。