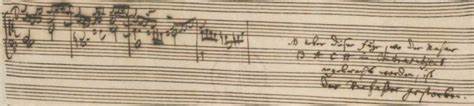

巴赫的《对位法艺术》(Die Kunst der Fuge)是古典音乐史上的伟大杰作,以其深邃复杂的赋格结构和对位技法,成为音乐理论与创作的里程碑。作为该作品中的高潮之一,《对位法》第十四赋格(Contrapunctus XIV)又称“三主题赋格”,由于其手稿的未完成状态,长期以来成为音乐界和学术界的谜团。无论巴赫是否有意留下未完之作,让后人续写或者作为练习素材,其神秘性激发了逾七十位作曲家尝试为其续写完整篇章,形成了丰富的续作传统。这些续作不仅展现了对巴赫风格的深入理解,也为经典赋格注入了不同的现代音乐视角。 《对位法》第十四赋格的未完稿以其复杂度而著名,融合了三个主题,并被认为巴赫可能计划引入第四主题,即著名的“B-A-C-H”主题。但因其最终未现身,曲作中断在悬念中,为续写者留下想象空间。

续写版本大致可分为几类:有些简短地以序曲般的尾声收束,有些则在原有赋格“躯干”基础上大幅拓展,甚至加入了第四主题作为独立或联合展开。更有创作者通过数学排列方法,如Goncz提出的排列矩阵,将各主题进行多样化的组合,实现完全四声部赋格结构。众多完成者的作品在风格和长度上表现出极大的差异,既有几小节的点缀,也有数百小节的宏大篇章,反映出不同年代艺术家对巴赫音乐魅力的诠释。 在现代数字化时代,网络平台如YouTube、Spotify和专业音乐网站成了这些续作传播的重要场所。许多续作不仅配备了乐谱,还伴随详细的创作说明和技术分析。一些知名演奏家和音乐学者如Jan Overduin、Davitt Moroney、Helmut Walcha和Tillman Hoppstock等,投入大量精力记录和整理这些续作的演奏版本,为爱好者提供多角度比较。

此外,日本的Yasuhiko Nakajima和Katsutoshi Watanabe建立了专门网站,系统展示和分类这些续作,成为研究《对位法》第十四赋格的宝贵资源。 对续作的音乐表现上,创作者普遍遵循赋格技术严格的对位规则,同时又不乏在和声、节奏和声音色彩上的个性创新。从较为传统的器乐编制到现代混合乐队甚至即兴风格,续作表现出古典与现代的融合。值得一提的是,某些续作以引入舞蹈节奏感或增强戏剧张力的方式,赋予作品全新生命。特别是钢琴大师丹尼尔·特里福诺夫(Danil Trifonov)等人的演绎,则强调作品中的舞曲动感,避免陷入传统赋格过于庄重的演奏陷阱,使作品更富表现力和吸引力。 研究这些续作不仅能感受到巴赫创作理念的深远影响,也可见证不同时代作曲家对音乐传统的传承和突破。

值得注意的是,许多续作展开了对第四主题的探索,一些作品呈现其完整的主题陈述和变奏,有的则灵活融入原有三个主题之中营造全新的对位织体,表现了续写者对赋格创作自由与规则间平衡的独特理解。更有续作利用数学排列和逆行等技术,契合巴赫风格的严谨性,体现了赋格音乐的智性美。 从历史文献角度看,对这些续作的研究帮助学者们厘清《对位法艺术》的多版本遗稿问题,如C.P.E.巴赫对作品的评价和保存状态对作品流传的影响。部分续作作者的技术分析和创作注释,使得我们能够更完整地理解巴赫赋格的内在结构和音乐哲学。此外,这些续作也为演奏家提供了更多选择,既可展现演奏技巧,也能根据不同音乐会的氛围选择不同版本,丰富了音乐会曲目的多样性。 续作的分布情形显示,有些版本主要作为对巴赫音乐风格的学术致敬,如较短的尾声完成,呈现“修补”性质;而另一些完整的长篇续作则更趋向于艺术创作本身,甚至包含了作曲家的个性和时代特色。

诸如费尔布莱(Reinhard Febel)和布索尼(Ferruccio Busoni)等知名作曲家的大型续作,凸显作品的跨时代影响力。巴索尼的版本虽然超出传统赋格范畴,但对巴赫音乐的激情和敬仰表露无遗。 研究和聆听《对位法》第十四赋格的续作,是对巴赫音乐艺术及其连续影响的重要体验。它不仅启示我们如何面对未完成的艺术杰作,更促使人们思考创作传承和变革之间的关系。这些续作如同一道桥梁,连接了古典作曲巨匠与现代音乐家的创意火花。对于音乐学者、演奏者和爱好者而言,深入了解这些续作,有助于提升对赋格艺术的欣赏层次,感悟音乐语言的无穷魅力。

综上所述,巴赫《对位法》第十四赋格的多样续作形态,体现了历史与创新交织的独特现象。无论是简短的结尾处理,还是复杂的四主题赋格重建,都为后人理解巴赫创作遗志提供了丰富文本和声音材料。持续关注并研究这些续作,不仅能够深化对巴赫作品的认知,也促进了赋格这一经典音乐形式在当代的传承与发展。未来,随着更多创作者和学者的加入,这一领域必将持续精彩纷呈,带给古典音乐新的生命力和启发。