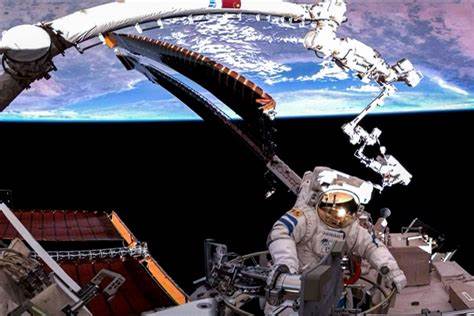

2025年6月26日,中国神舟二十号载人飞船的两名航天员在天宫空间站外成功完成了他们的第二次太空出舱任务。这次持续近六个半小时的出舱活动不仅标志着中国载人航天工作的又一重要里程碑,也为天宫空间站的维护和升级工作奠定了坚实基础,进一步体现了中国持续推进空间站运营和管理的能力。神舟二十号航天员陈东与陈忠瑞肩负着重要任务,从天宫空间站的问天实验舱舱门开启开始,揭开了一系列关键操作的序幕。陈忠瑞于北京时间7时04分率先打开舱门,随后升至天宫空间站机械臂顶端。两小时后,任务指挥官陈东身穿标志性的带蓝色条纹的飞天出舱服加入同伴,实现两人协作完成复杂工作。此次出舱活动中,航天员们在空间站外安装了新型空间碎片防护装甲,通过增添保护屏障有效降低空间碎片可能带来的威胁。

此外,他们还检查并安装了多项出舱活动设备及接口,提升整体结构的安全性和出舱效率。新安装的自动化脚部固定适配器与接口适配器部署于空间站机械臂平台,这一创新使今后执行出舱任务的时间预计缩短约40分钟,有助于提高作业效率并降低航天员工作强度。中国载人航天工程办公室负责人李学东表示,过去航天员每次出舱前后都需手动安装脚部固定装置和操作平台,并依靠机械臂运输至工作地点,而此次改进极大简化了流程,加快了任务执行速度。此次出舱任务历时约6小时25分钟,于北京时间13时29分圆满结束,任务完成情况得到了相关部门的高度肯定。值得一提的是,这已是神舟二十号乘组自今年5月22日首次太空出舱以来的第二次出舱行动。首次出舱任务中,航天员通过天和核心舱的出舱舱口进入空间,执行了8小时的作业,主要包括安装空间碎片防护屏障等任务。

此次两次太空行走的圆满完成,再次展现了中国航天员的卓越素质和中国载人航天系统的日益成熟。神舟二十号任务自4月24日由酒泉发射中心发射升空,乘坐长征二号F运载火箭顺利升空并快速对接天宫空间站。乘组成员除完成出舱维护任务外,还专注于多项科学实验,涵盖空间生命科学、人类研究、微重力物理及新空间技术等领域。通过搭载的拉曼光谱仪,航天员们对空间微生物群及营养代谢展开深入实验,尤其对尿液代谢成分的分析,有助于揭示骨代谢等生命过程的空间调控机制。此类科学成果不仅推动了航天医学的研究进展,也为未来长期载人航天任务提供了关键保障。乘组还对阻力训练设备、空间站再生生命支持系统及热控设备进行了细致维护,确保空间站运行状态最佳。

同时,他们与名为“小航”的智能航天机器人展开多次协作实验,探索人机协同作业的高效模式。这一合作已成为未来空间站自动化与智能化发展的一大亮点。科学研究活动中,太空微重力环境对微生物的影响也是重点之一。利用链霉菌在生物技术实验柜中进行培养,航天员们完成了液体培养样品的冷冻保存,准备返回地面做进一步分析,这对抗生素研发和微生物学研究具有重要意义。神舟二十号乘组不仅身体力行推进科学探索,也积极参与国际交流。6月初,陈东、陈忠瑞和王杰与匈牙利300名学生、科学家及政府官员通过“天宫教室”活动互动,展现了中国航天对外软实力的提升和全球合作意愿。

这一活动由中国载人航天工程办公室、中国驻匈牙利大使馆及匈牙利科学院联合主办,体现出中国在空间领域逐步扩大国际影响力的战略布局。陈东作为神舟二十号的指挥官,是中国航天经验最丰富的航天员之一,曾领导神舟十四号任务,实现天宫空间站的关键装配。此次再次担任指挥,体现了团队对其领导能力的信任与依赖。与此同时,地面各团队已在紧锣密鼓准备天舟九号货运飞船的发射,预计7月14日从海南文昌发射场升空,支撑空间站的物资补给。天舟系列货运飞船作为中国空间站持续运营的重要保障,将不断扩大空间站的功能和运作能力。早在今年4月,天宫空间站便向轨道发射了编号2021-035E的目标物,推测为此前天舟八号货运飞船搭载的小型卫星。

这一部署为空间技术的小型化、模块化发展提供了积极示范。此外,6月中旬,中国成功进行了新一代梦舟飞船的发射台紧急逃逸测试,为未来能搭载6至7名航天员的梦舟型载人飞船奠定了安全基础。梦舟将在新研发的长征十号A运载火箭上升空,标志着中国生力军航天器的发展进入新阶段。中国空间站目前由天和核心舱、问天和梦天两个实验舱组成,支持三名航天员进行为期六个月的驻留任务。未来,随着新模块陆续加入,空间站将迈向更大规模的运作能力与科研水平。总之,神舟二十号航天员通过第二次成功的太空出舱,不仅确保了天宫空间站的运行安全和性能优化,更昭示了中国载人航天事业的卓越发展。

随着科学实验不断深入和国际合作不断拓展,天宫空间站将在全球空间探索版图中发挥越来越重要的作用,助力中国迈向更加辉煌的空间未来。