随着全球航天事业的迅猛发展,月球作为继地球之外人类探索的重点对象,一直吸引着众多国家和私营企业的目光。近期,日本私营航天公司ispace的第二艘月球探测器传来消息,疑似在月面上发生了坠毁事件,这无疑再次引发了对私营航天探索月球的关注。作为继承并推动日本航天事业的新力军,ispace的连续任务失败不仅在技术上带来反思,也让整个国际航天界对私营企业的月球探测前景做出更为深刻的审视。ispace公司成立以来,一直以实现月球着陆并建立可持续的月球资源利用体系为目标。作为全球少数几家具有月球着陆能力的私营企业之一,ispace的探索计划承载着日本乃至全球对月球未来开发的美好愿景。然而,近年来其发射任务频繁遭遇技术挑战,此次第二艘月球着陆器疑似坠毁事件,再次凸显了月球着陆任务非比寻常的复杂性。

根据ispace初步公布的调查结果,导致探测器坠毁的主要原因可能与着陆过程中的速度控制失调以及用于测量高度的传感器出现异常有关。具体而言,探测器在接近月面时未能准确检测自身高度,配合下降速度超过设计值,导致无法实现软着陆,从而发生了撞击。这种情况在历史上多次出现,诸如阿波罗、爱国者号以及其他国家的月球探测任务都曾经历过类似的着陆难题。技术层面上的难点主要包括月球稀薄大气环境造成的制动困难、地形复杂导致的导航障碍以及传感器系统的极端应用条件。这些因素共同影响着着陆器的操控精度。ispace的这一次任务使用的是由美国SpaceX公司的猎鹰9号火箭发射,将名为“鸣鸟2号”的月球着陆器送往月球轨道。

值得一提的是,这也是ispace继首艘月球着陆器“鸣鸟1号”之后的又一次尝试,前者在2022年发射时遭遇技术故障未能成功软着陆。正因如此,该公司的月球开发计划遭到了国际社会极大关注。尽管连续发射失败,ispace依然保持积极调整策略,持续推进研发和技术改进。日本政府及相关航天部门也给予支持,希望在技术积累和经验教训中实现突破。此次事件带来的负面影响短期内不可忽视。项目资金压力、公众信心和合作伙伴的信任均受到了考验。

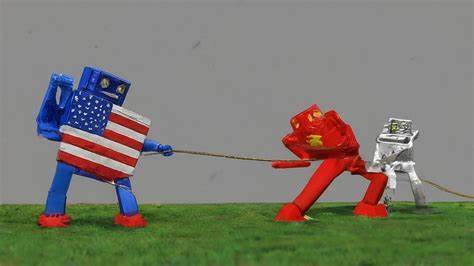

然而,从另一个角度看,失败本身是航天探索不可避免的一部分。每一次挫折都带来了宝贵的数据和经验,为未来更安全、更成功的月球着陆奠定坚实基础。事实上,全球层面上,私营企业在月球探测领域的活跃度逐渐提升,企业之间的竞争和合作也更加激烈。美国的蓝色起源、斯派斯X和其他公司纷纷宣布月球任务计划,推动月球商业开发成为现实。ispace作为亚洲代表,正积极参与这场新兴的“月球竞赛”。未来,ispace或将聚焦于改进软着陆技术,提升传感器的可靠性和着陆控制的智能化水平。

同时,借助人工智能和大数据分析,优化着陆预测和实时调整机制,实现更高的安全保障。此外,月球探测器的多样化设计也可能被采纳,包括多模块配合、应急制动系统和多传感器融合,提高抵御突发故障的能力。值得关注的是,日本政府近期也推动“月球战略”,旨在培育航天创新产业链,扶持本地企业,吸引国际合作。ispace跻身其中,肩负着实现技术突破、带动产业升级的重任。广泛的学术和技术界参与,为应对未来月球任务提供了系统性的支持。除此之外,月球资源的开采和利用成为长远目标。

ispace曾设想开发月球水冰资源,支持载人月球基地建设。当前,月球坠毁事件也提醒我们面对技术和环境的双重挑战,必须耐心稳步推进。航天领域的每一步失败和成功,都在塑造人类对宇宙更深刻的认知和珍贵的探索成果。媒体和公众对此次ispace探测器的坠毁事件给予高度关注,反映出民众对航天事业浓厚的兴趣和期待。未来,信息公开和透明度将成为航天项目能否获得持续公众支持的重要因素。只有科学严谨地分析失败原因,展示技术改进路径,才能赢得更多信赖和助力。

综上所述,ispace月球探测器可能坠毁事件,虽令人遗憾,却是现代私营航天企业在新兴深空探测任务中面临的常态。该事件揭露了月球着陆技术的高难度,强调了传感器、速度控制和软着陆系统的关键性。它同时也展示出日本私营航天产业的探索决心和持续创新的动力。未来随着研发投入的增加、技术革新的加速以及国际合作的深化,ispace及其他私营公司有望克服挑战,推动人类月球事业迈上新台阶,开启真正的月球商业时代。