布雷森汉姆直线算法是计算机图形学领域内极为重要且广泛应用的一种线段绘制算法。它的主要目的在于确定在数字栅格系统中,如何选择一系列点以最接近两点之间的理想直线,从而达到高效绘制的效果。该算法由Jack Elton Bresenham在1962年开发,随着时间推移,因其简单且仅需使用整数加减与位移操作,成为计算机图形硬件和软件绘图的基石。在现代计算机图形处理中,能够高效且准确地绘制线条,对于游戏开发、图形渲染以及数字图像编辑等应用至关重要。布雷森汉姆算法以其基础性和高性能成为众多绘制算法中不可替代的一环。 传统的直线绘制方法如数字差分分析器(DDA)利用浮点数计算通过逐步增加横坐标来计算对应纵坐标,但浮点运算速度相对较慢,且可能带来数值误差。

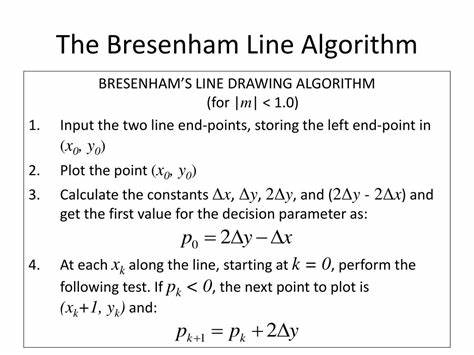

布雷森汉姆算法突破了这一限制,通过利用误差积累的思想,用整数运算来决定在某个像素位置上到底是选择当前行的像素还是上一行像素,保证了绘制过程既精确又高效。该算法通过对两端点坐标的差值计算,逐渐确定绘制路径,每次绘制时根据累计误差判断下一点的位置移动方向,这种增量误差的更新机制使得计算更加简洁且易于实现。 该算法假设坐标系的原点位于左上角,采用以列和行为坐标轴的整数格点系统,绘线的起止点均为整数坐标。最初算法仅针对斜率大于零且小于一的第一象限的直线进行优化,即横向步长每次为1,纵向依情况决策增加0或1,以确保生成的点尽可能贴合理想直线。通过计算理想直线的斜率,逐步更新误差值,若误差超出某阈值,则纵坐标向上移动,调整误差变量。这样每一列中对应一个确定的行坐标,实现精确绘制。

为了扩展适用性,布雷森汉姆算法对所有象限的斜率均进行了对应的变换和判断。通过调整坐标递增或递减的方向,以及判断斜率大小,算法可灵活处理正斜率、负斜率、陡峭斜率和平缓斜率的所有情况。对于斜率绝对值大于一时,算法交换x与y的轴向,采用纵向遍历,确保坐标递增单位仍为1,从而保持操作简单和高效。这些改进使得布雷森汉姆算法不仅适用于直线,还能适度延伸至多种曲线的光栅化。 在算法实现层面,布雷森汉姆算法的核心是误差变量的维护,初始误差值基于斜率和两个端点的坐标预先计算。在每一步的循环中,判别误差的正负决定纵坐标是否变化,同时更新误差变量,结合横坐标的普通递增,逐点绘制完整直线。

其整数运算的策略极大地减少了计算资源消耗,兼容早期计算设备的硬件特点,且易于在现代图形硬件中通过固件实现硬件加速。许多图形库和底层驱动都内置此算法,保证绘图的高性能与准确性。 历史上,Jack Bresenham在IBM San Jose实验室首次设计并发布了该算法。该方法迅速被打印设备、绘图仪等硬件采纳,随后推广到各种图形处理软件中。2001年,Bresenham本人回忆起算法发布初期,强调其简洁而实用的设计理念。算法发表之初并未以正式论文形式广泛传播,而是通过内部交流和技术报告影响了业界,直至其于1965年正式发表于IBM系统期刊,从此奠定了其在计算机图形领域的地位。

算法不仅限于二维空间的线段绘制,还在三维图形、曲面绘制和其他数字几何处理方面衍生出了众多变体和扩展。例如延伸版的中点圆算法即源自布雷森汉姆算法的思想,用于精确绘制圆和椭圆等几何图形。此外,研究者Alan Murphy提出了改进算法以支持线条加粗处理,在实际图形设计和打印领域有一定应用价值。Alois Zingl等人进一步提出相关曲线和反锯齿线条绘制技术,丰富了该算法家族的功能。 虽然现代图形硬件和软件中存在更多先进算法,如支持抗锯齿的吴氏线算法(Xiaolin Wu's Line Algorithm),能够提供更平滑视觉体验,但布雷森汉姆算法因其计算简单、高速且资源消耗低,依然在嵌入式设备和硬件层面保持广泛应用。实际上,其作为“一种整数增量误差算法”的设计理念,被广泛认同为数字绘图效率提升的典范。

尤其在低功耗或低算力需求场景中,依然是核心选择。 使用布雷森汉姆直线算法时,用户需留意绘制线段方向和端点条件,适当调整起止点顺序以保证算法逻辑正确。同时,特殊的水平线和垂直线能够通过更简单的循环优化,实现更快捷的绘制。算法的灵活性支持诸多编程语言实现,也方便在图形渲染管线中作为基础模块集成。现代图形软件库往往将其封装为函数或方法,供开发者调用。 在图形学教育领域,布雷森汉姆算法常作为介绍数字绘图基础和图形算法设计思想的经典案例,帮助学生理解精准数字化处理与计算性能优化间的平衡。

通过研习其整数误差累积机制,掌握像素映射与屏幕坐标对应关系等核心知识,能够为深入学习复杂图形学内容奠定坚实基础。 总结来看,布雷森汉姆直线算法以其独特的整数增量判决机制、广泛的适用范围和卓越的计算效率,成为计算机图形学不可或缺的一部分。它不仅为数字线段绘制提供了高效解决方案,也为后续图形算法的发展树立了范例。在数字化时代,纵使技术层出不穷,布雷森汉姆算法依然凭借其简洁与实用,闪耀在现代和未来的数字绘图技术领域。不断优化与应用创新,也保证了其在多样化硬件与软件环境中的生命力与重要价值。