随着网络信息爆炸式增长,许多用户面临着如何高效分享和管理长网址的问题。链接缩短器因此应运而生,这类服务通过将冗长复杂的URL转化为简洁短小的链接,不仅美化了信息呈现,还极大地便利了社交平台和线下扫码传播。然而,表面上的便捷掩盖了它们不可避免的诸多隐患,隐蔽且持续地影响着互联网环境的健康发展。 长链接之所以让人望而却步,主要是因为它们繁琐且容易引起视觉疲劳。尤其是在字符有限制的社交渠道上,长链接难以优雅地嵌入信息中,破坏整体排版。QR码的出现虽一定程度缓解了这一问题,但当内嵌字符过多时,二维码变得难以扫描,进而带来新的使用障碍。

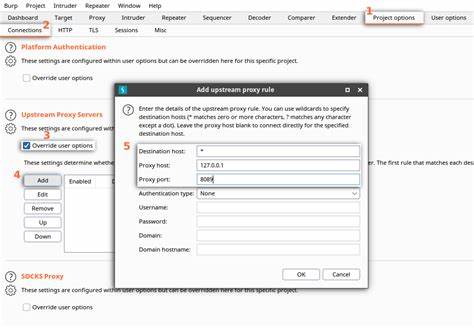

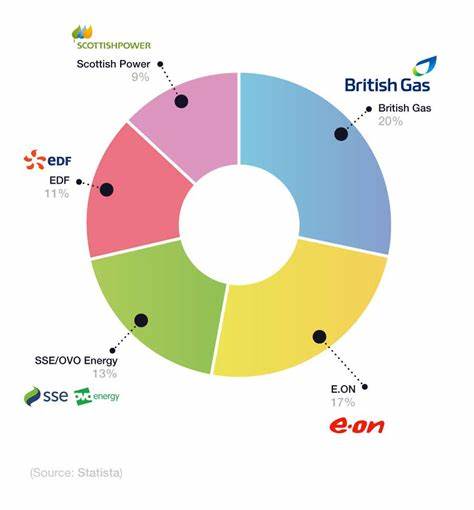

链接短缩器如bit.ly、goo.gl等则提供了一种快速解决方案,它们不仅生成简短链接,还附带流量分析、二维码生成等辅助功能,极大地满足了用户和内容发布者的需求。 然而,这种看似完美的便利性背后隐藏着难以忽视的问题。链接缩短服务本质上是对原始URL的“代理”,也就是说,用户并不直接访问目标地址,而是通过中转链接跳转。这种设计必然存在链接失效的风险,因为大多数服务商无力或无意提供永久链接的承诺。例如,谷歌官方宣布其goo.gl服务将于2025年8月25日停止运营,届时所有goo.gl链接将失效。对许多依赖这类链接的研究文章、社交媒体内容甚至企业宣传来说,链接失效将直接导致信息源头的断裂,严重影响内容的持久性和引用信任度。

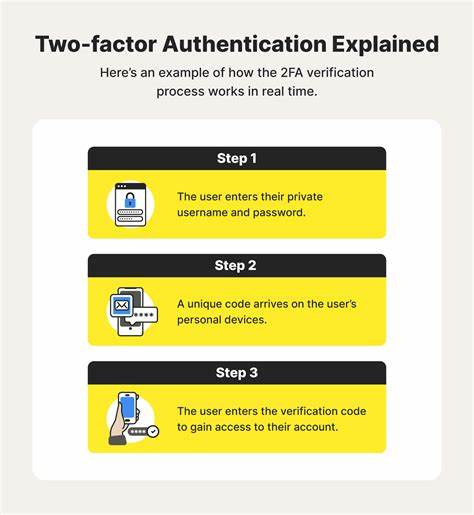

这也体现了依赖第三方服务带来的不可控风险。链接短缩平台完全拥有对链接进行重定向的控制权,一旦服务商调整规则、服务停止运行、甚至发生被收购或倒闭,原本正确指向的链接可能变向其他甚至恶意网站,导致信息失真或安全隐患。同时,用户照搬缩短链接保存、转发,而不保留原始地址,一旦链接失效,原本承载的信息全部付诸东流,甚至无法通过互联网档案馆等渠道保存。 当下网络欺诈利用短链接进行钓鱼诈骗的案例屡见不鲜。诈骗者通过在短链接中隐藏真实目的地,诱导用户点击并泄露个人敏感信息甚至银行账号,骗取钱财。对于技术认知有限的用户来说,短链接带来的视觉模糊使其难以辨识网址真伪,增加了受害风险。

由此可见,短链接的便利性也助长了网络犯罪的隐匿性,给网络安全带来了挑战。 在此情形下,普通互联网用户和内容发布者应采取积极措施减轻这类风险。用户层面,应尽量避免点击来源不明的短链接,必要时借助短链接预览工具提前确认目标地址,保护自身隐私和财产安全。内容发布者则可以在自身运营环境中构建专属的链接缩短系统,借此掌控链接的有效性和指向,避免完全依赖外部服务商。虽然搭建自有平台存在技术和维护成本,但相比外部服务带来的不稳定性和安全隐患,这是一种长远且有效的解决之道。 此外,社区力量和互联网档案组织也应介入中长期链接保存工作。

通过将短链接及其对应长地址存入互联网档案馆等公共存储项目,可以延长链接内容的生命周期,保障数字信息不会因服务终止而消失。这不仅有助于学术研究的引用稳定,也是数字文化传承的重要保障。 链接缩短器的兴起源于用户对简洁、便捷的诉求,是技术进步带来的便捷之花。但其不可避免的副作用也正在以更直观的方式显现。为避免互联网信息的断层、用户安全的丧失以及网络环境的混乱,业界和使用者都需更加谨慎对待这一工具,不再盲目依赖,寻求更加安全、可持续的替代方案。这不仅是用户个人行为的自律,更需要整个互联网生态链的共识和合作。

面对这颗“便利的毒瘤”,我们每个人都应保持警惕。规划合理的链接管理策略,增强安全意识,投入技术资源构建更可靠的链接传递体系,是抵御风险的必由之路。只有如此,互联网这个巨大的信息宝库才不会因短链接的消亡而付诸流水,才能真正实现信息长期可靠传递的目标。未来网络的发展需要我们擦亮眼睛,既拥抱创新,也不忘防患未然。在享受科技带来便利的同时,切莫让短暂的便捷成为永久的隐患。