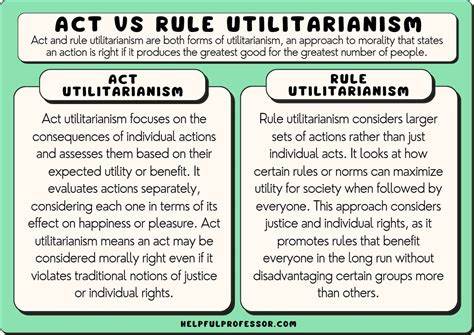

功利主义作为伦理学中的一个重要流派,强调追求最大化整体幸福和减少痛苦。然而,将功利主义的理论直接应用到我们的日常生活中,往往会带来困惑和不切实际的压力。我们常常依赖直觉中的道德原则来指导行为,而功利主义的计算和权衡则更适合复杂、宏观的社会决策环境。理解两者的差异,对我们既要遵循合理的道德指引,又不至于在现实选择中迷失方向,具有深远意义。 首先,我们从对功利主义的基本认识说起。功利主义主张,一个行为的正确性应当以其结果是否最大化整体幸福为标准。

在这一理论框架下,行为的道德价值是通过分析其所有可能后果对整体福祉的影响来衡量的。这种视角试图超越个人局限,考虑集体利益。然而,对于普通人而言,生活中常见的道德判断并非总是能够被如此精密地量化和计算。 举例来说,一个普通人面对伦理抉择时,不大可能对每一件事情都去评估其带来的整体痛苦与快乐的数值,然后做出选择。生活节奏快,情况复杂,信息不完全,因此,依赖内心的直觉和已被社会认可的道德规范会更加高效且贴近现实。这并不意味着我们忽视了深刻的伦理思考,而是在日常行动中采用了可操作的规则作为指南。

功利主义的一个核心挑战是,它有时会得出与我们的直觉道德观念相悖的结论。假如某个行为在理论上能够极大地提升整体幸福,即便这个行为在传统道德眼中看似错误,功利主义可能还是支持它。这种情景在哲学上被称为“道德悖论”。比如,功利主义允许在极端假设下为避免灾难而做出通常被视为不道德的行为,如偷窃或者牺牲少数人以拯救多数人。这样的结论虽然合理,但不易被普通人在日常生活中接受。 生活中,我们常用的道德准则如诚实、信守承诺、尊重他人权益等,通常符合大多数人的道德直觉。

这些规则之所以有效,是因为它们经过了漫长的社会发展和文化积淀,同时在日常生活中带来稳定的社会信任与合作环境。正如物理学中的经验法则可以指导我们开车、投掷球类、搭建房屋等,日常道德准则也为我们的行为提供了清晰的路径。 在专业领域,尤其是政治决策、立法、司法审判等高层次领域,情形则截然不同。这些领域中的决策者面对形势复杂、利益冲突尖锐、影响广泛的情况,需要超越简易的道德规则,用更系统的方法权衡各方利益。功利主义在这类环境中的价值凸显,它提供了一种评估政策、法律及行为后果的框架,辅助决策者寻找最大化公共利益的方案。 社会学家和伦理学家常将这样的决策环境比作“伦理的太空”,因为这里存在许多尚无清晰规则的新情况,直觉无法发挥足够作用。

立法者如同“伦理宇航员”,他们需要在充满不确定性和复杂性的环境中作出权衡。这时,功利主义为他们提供通过分析和推理寻求更大善的桥梁。然而,这种高度计算的伦理决策并非普通民众日常生活所需,更谈不上普遍可行。 因此,普通人无需也不可能每日运用功利主义的严苛计算来决定是否应该完成某项善举或避免某种恶行。正如不必每次开车都计算牛顿运动定律中的摩擦力和惯性,日常生活的道德行为也可以依赖简单有效的原则。我们应接纳自己在日常情境下依靠直觉和习得的道德观行事,同时保留对伦理深层原理的敬意和认知。

这种观念还能帮助我们理解为何许多人将功利主义视为一种“抽象的哲学工具”,而非现实行为指南。功利主义为伦理学“科学家”提供了研究和测试道德规范的理论工具,他们探索传统规则的边界,提出对规则的修正或新原则的设立。艺术家、哲学家、 社会活动家等群体则充当了道德革新的推动者。他们尝试让社会的道德体系更具包容性和适应性,应对不断演变的社会挑战。 对于普通大众而言,活得不必成为功利主义者,是对自身有限认知和认知工具的智慧承认。我们可以尊重这个哲学体系的理论价值,但不必让它成为压在身上的日常负担。

良好的人生和良好的社会,往往不是建立在冷冰冰的计算结果上,而是基于长期积累的信任、诚信和同情这些人类基本情感的支撑。 从更宏观的角度看,社会的运转需要在理性分析与直觉情感之间找到平衡。在日常伦理实践中,我们遵循文化和传统的道德规则,这是保证社会稳定与个体和谐的基石。在面对特别复杂或影响深远的道德抉择时,则依赖功利主义为代表的系统性伦理分析,追求整体利益的最大化。 最终,理解功利主义的真正位置,是认识到它并非生活的全部指导原则,而是哲学家和社会决策者在伦理探索过程中的重要工具。我们每个人的生活都充满了复杂情境和价值冲突,唯一可行的方案是基于既定的道德常识和社会规则妥善决策,而非永远追求完美的功利计算。

因此,不需要企图“活成一个功利主义者”。我们要学会在实践中应用适当的伦理直觉,同时尊重和借鉴功利主义的洞见。只有这样,才能使我们的生活既理性又有温度,既合乎道德又充满人性。