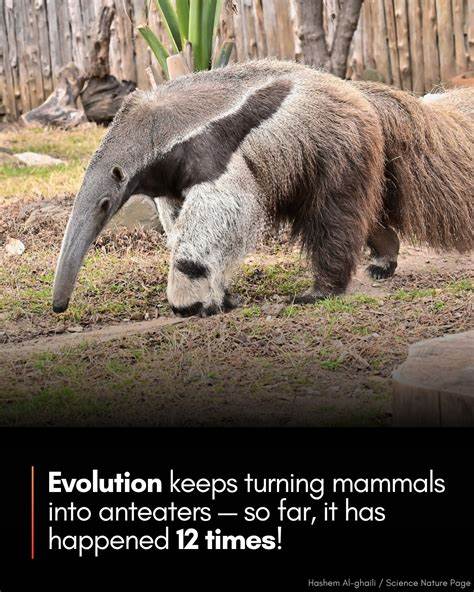

哺乳动物的演化史充满了无数令人惊叹的适应传奇,而其中一个极为神奇的现象是多次独立演化出专门捕食蚂蚁和白蚁的生物形态与生活习惯。根据2025年一项突破性研究,科学家们发现,自大约6600万年前恐龙灭绝后的新生代开始,哺乳动物至少经历了12次独立进化过程,形成了专门的食蚁性(myrmecophagy)饮食策略。这一发现,不仅加深了我们对哺乳动物演化的理解,也展示了环境变化与生态关系如何推动生物多样性的发展。研究团队由新泽西理工学院(NJIT)的菲利普·巴尔登教授领衔,结合了对超过4000种哺乳动物的饮食数据分析,绘制了详细的进化家族树,揭示了食蚁行为多次独立出现的惊人事实。蚂蚁和白蚁被认为是地球上社会性昆虫的代表,现代超过15000个物种的种类实际上拥有着生物量超过所有野生哺乳动物总和的巨大生态地位。尽管在白垩纪时期蚂蚁和白蚁数量较为稀少,但随着恐龙的消失以及温暖气候的到来,尤其是在始新世到中新世期间,这两类昆虫惊人地扩展,成为地球生态系统中不可忽视的能量来源。

这种社会性昆虫的爆发,直接带动了哺乳动物饮食策略的演变,促成了一系列滤食行为与形态结构的特殊调整。研究指出,真正的食蚁动物数量大约仅有20个物种,包括巨型食蚁兽、土豚与穿山甲等,它们都演化出了适应捕食蚂蚁和白蚁所需的长舌头、特化爪子以及退化牙齿等器官。这些器官的进化代表着哺乳动物面对低能量食物的适应性挑战,因蚂蚁和白蚁能量低下,食蚁动物必须每天消耗成千上万甚至数十万只昆虫以维持生命和繁衍。这种饮食策略的复杂性也导致了这一演化路径的稀缺和稳定,一旦哺乳动物进入食蚁状态,几乎不再回返到其他饮食类型,成为一种高度专业化的进化“死角”。独特的是,这种饮食转变不仅发生在有胎盘哺乳动物中,也出现于单孔类和有袋类哺乳动物,表明在不同哺乳动物祖先中都存在一定的进化倾向性。食肉类动物特别是犬科及熊科等属中,有相当多的例子展示了从食肉行为转向专门捕食社会昆虫的演化转变,显示牙齿结构和消化系统的灵活性为其适应低能量食物提供了基础。

此外,通过溯源研究,科学家们推断食蚁行为几乎都是从原始的食虫或肉食饮食演化而来,食虫动物形成食蚁者的几率明显高于纯肉食动物。研究还为我们展现了哺乳动物饮食多样性的广度,从食果狐狸到捕食磷虾的海豹,再到以树液为主的灵长类,哺乳动物的生态位分布极为丰富复杂。然而,真正选择专门捕食蚂蚁和白蚁的生物极少,表明其进化压力和生态门槛都非常高。环境的变化,尤其是气候变暖及开花植物的兴起,为社会性昆虫的爆炸式增长创造了条件,进而影响了哺乳动物的适应方向。研究提出,随着气候变化,某些火蚁等入侵性社会昆虫优势的提升,专门食蚁动物可能在未来生态格局中占据独特地位,尽管高度依赖单一食物资源也带来了潜在的生态风险。纵观哺乳动物食蚁行为的演化,虽然部分物种仍保持广泛的杂食习性,真正的专门食蚁动物在数量和多样性上都较为有限,并且其种群通常由单一物种代表,使得这类物种易受环境波动影响。

食蚁行为的多次独立进化不仅揭示了自然选择的强大驱动力,也体现出生物针对特定生态资源的创新与多样性。在现代生态保护和气候变迁背景下,关注这些高度专业化物种的生存状态变得尤为重要,它们既是进化奇迹的见证者,也可能是生态系统脆弱性的指示器。通过这项研究,科学界获得了第一份全面的哺乳动物饮食进化蓝图,为后续的生物学、生态学和保护科学研究提供了宝贵基础。未来研究将继续探究食蚁动物的遗传基础、生理机制及生态互动,丰富对生命演化复杂性的理解。总之,哺乳动物趋同演化出食蚁行为,彰显了生命面对环境变革的巨大适应力,也是自然界多样进化路径的典型代表,启示我们持续关注生态动态,珍惜和保护这些饱含进化智慧的物种群体。